第5節 中小企業・小規模事業者を取り巻くリスクへの対応

近年、台風等の自然災害や感染症流行など、我が国の中小企業に大きな影響を与える事象が相次いで発生している。堅調に事業活動を行っていたとしても、こうした予期せぬリスクにさらされ、事業の継続が困難になることがある。本節では、自然災害の影響や対応状況について確認するとともに、不測の事態が生じた際に影響を可能な限り小さくするための取組について見ていく。

1.自然災害の影響

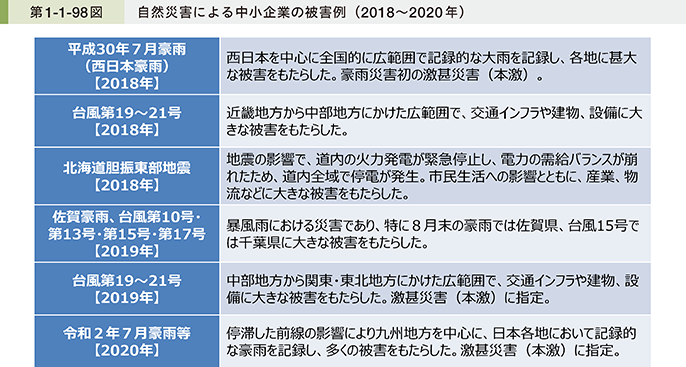

我が国は世界の中でも自然災害が多く、2020年も令和2年7月豪雨等を始めとして、様々な自然災害が発生し、多くの中小企業の経営に影響をもたらした(第1-1-98図)。

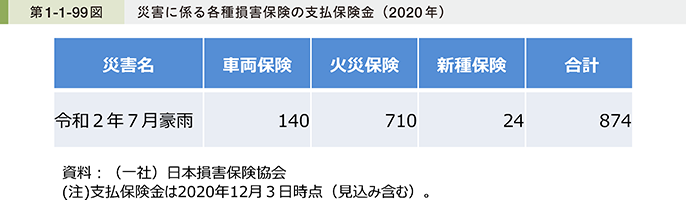

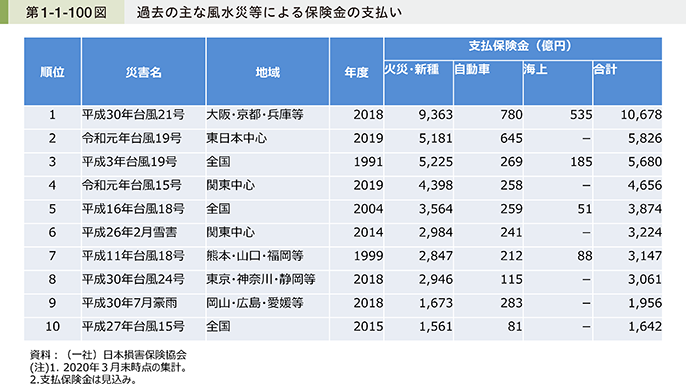

また、こうした災害に係る各種損害保険の支払保険金について見ると、近年発生している災害が過去と比較しても、規模の大きい災害であったことが分かる(第1-1-99図、第1-1-100図)。

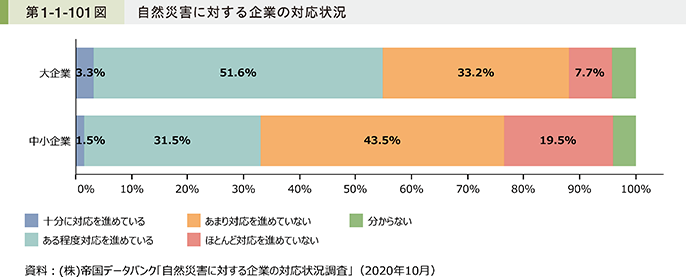

では、こうした頻発する自然災害に対する企業の対応状況について見ていく。

第1-1-101図は、企業規模別に見た、自然災害への対応状況である。これを見ると、「十分に対応を進めている」、「ある程度対応を進めている」と回答した割合は、大企業が約5割であるのに対して、中小企業は約3割にとどまっており、大企業と比べて中小企業の自然災害へのリスク対応が進んでいない状況が分かる。

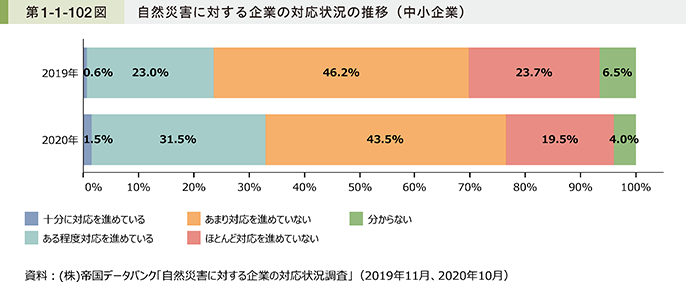

続いて、中小企業の自然災害への対応状況を時系列で見たものが第1-1-102図である。これを見ると、自然災害が頻発する中で、中小企業においても自然災害への対応が進みつつあることが分かる。

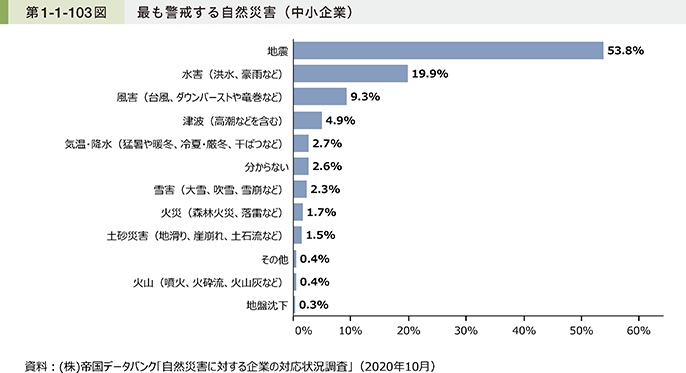

第1-1-103図は、中小企業に対して最も警戒する自然災害を聞いたものである。これを見ると、近年大きな被害をもたらしている「地震」や「水害(洪水、豪雨など)」への警戒が強いことが見て取れる。

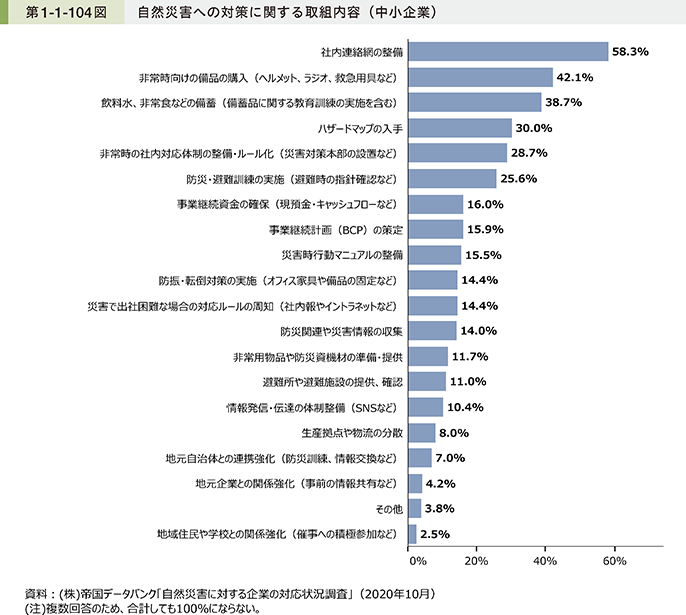

第1-1-104図は、企業防災としての取組内容を見たものである。これを見ると、「社内連絡網の整備」、「非常時向けの備品の購入」、「飲料水、非常食などの備蓄」といった自然災害発生後、即時に必要となる項目への取組割合は高い。他方、「非常時の社内対応体制の整備・ルール化」、「事業継続資金の確保」などの割合はそれほど高くはないため、被災後に事業を継続するための備えは十分でない可能性が考えられる。

2.リスクへの備え

企業の事業活動に影響を及ぼすリスクは自然災害や感染症のまん延、テロなどの事件の発生、大事故、サプライチェーンの途絶、サイバー攻撃など多岐にわたっている。こうした不測の事態が発生しても、重要な事業・業務を中断させない、又は中断しても可能な限り短期間で復旧させるための方針、体制及び手順などを示した「行動計画」のことを「事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)」(以下、「BCP」という。)という。ここからは、中小企業のBCPに対する取組状況を見ていく。

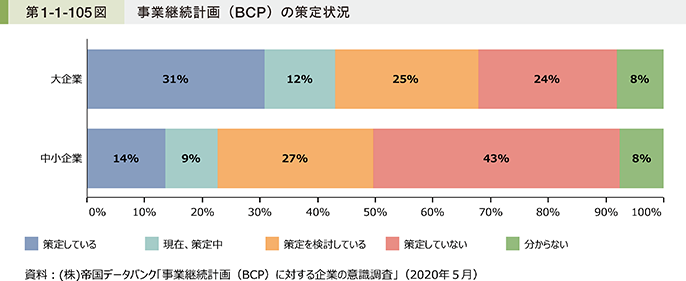

第1-1-105図は、企業規模別にBCPの策定状況について見たものである。これを見ると、「策定している」、「現在、策定中」と回答した企業の割合は、大企業が約4割に対して、中小企業は約2割となっており、大企業に比べて中小企業のBCP策定が進んでいない状況が分かる。

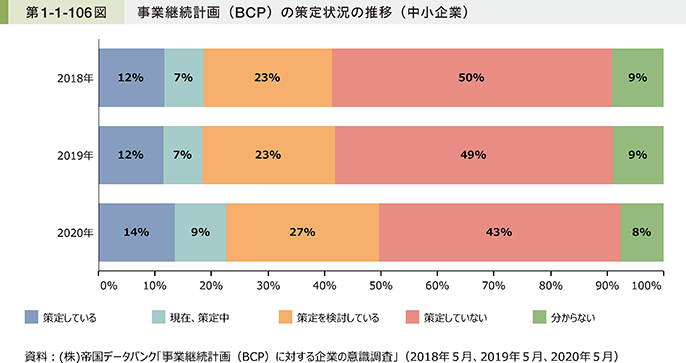

続いて、中小企業のBCPの策定状況を時系列で見たものが第1-1-106図である。これを見ると、大規模災害の頻発や感染症のまん延など企業を取り巻くリスクが顕在化する中、BCPの策定状況に大きな進展が見られないことが分かる。

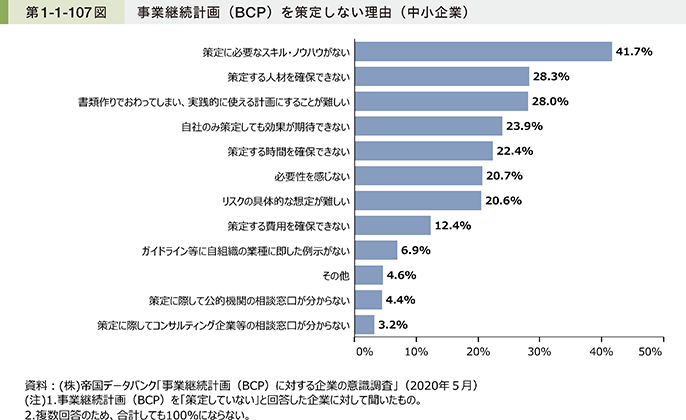

第1-1-107図は、BCPを「策定していない」と回答した企業に対して、その理由を聞いたものである。これを見ると、BCPの策定が大きく進展していない主な背景として、BCP策定に関する人材やスキル・ノウハウの不足があると考えられる。また、そもそもBCPの策定に「必要性を感じない」と回答した企業が2割程度存在している。

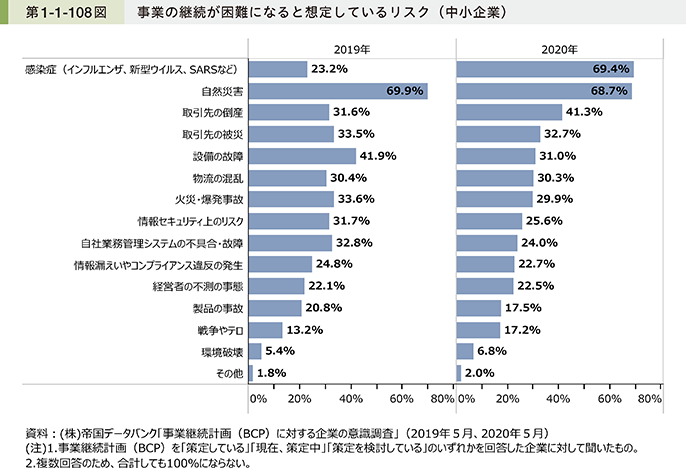

第1-1-108図は、BCPを「策定している」、「現在、策定中」、「策定を検討している」と回答した企業に対して、事業の継続が困難になると想定しているリスクについて聞いたものである。これを見ると、感染症流行前は、「感染症」と回答した企業は約2割にすぎなかったが、感染症流行後は約7割と明確にリスクとして認識されていることが分かる。また、足元での事業環境の悪化から、「取引先の倒産」をリスクとして想定する企業の割合も増加している。

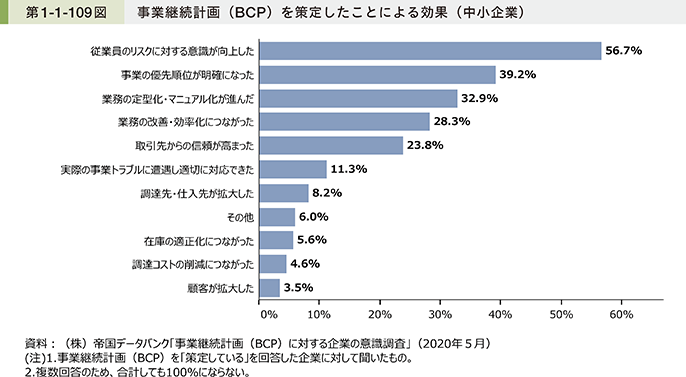

第1-1-109図は、BCPを「策定している」と回答した企業が感じている効果を示したものである。BCP策定の直接的な効果である「従業員のリスクに対する意識が向上した」のほかに、「事業の優先順位が明確になった」、「業務の改善・効率化につながった」と回答している企業が一定割合存在することが見て取れる。BCPの策定は、単にリスクへの対応力を高めるだけでなく、BCP策定のプロセスを通じて自社の事業を見直すきっかけとなっていることが分かる。また、2割程度の企業が「取引先からの信頼が高まった」と回答しており、BCPの策定は持続的な取引関係の構築にも資するといえよう。

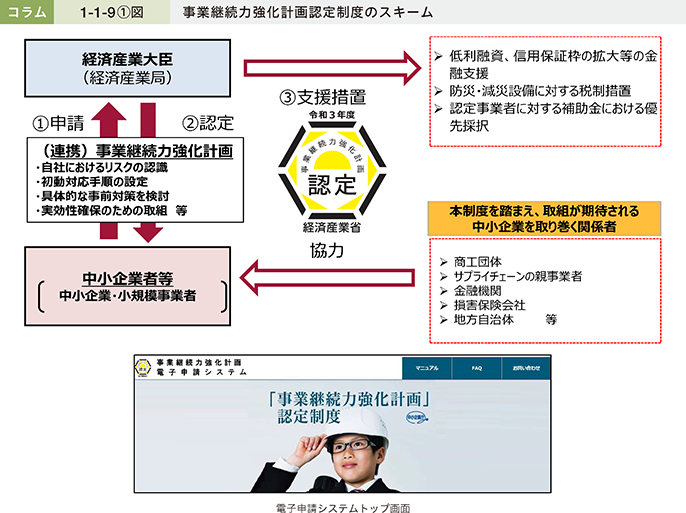

コラム1-1-9:「事業継続力強化計画」認定制度

「事業継続力強化計画」認定制度とは、自然災害等にかかる防災・減災対策に取り組む中小企業が、その取組を「事業継続力強化計画」として取りまとめ、経済産業大臣が認定する制度であり、2019年7月より開始している。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援等様々な支援策を受けることができる。

同計画には、中小企業等経営強化法で規定する基本方針に沿って、計画の目標、ハザードマップ等を活用した自然災害などにおけるリスクの確認結果、安否確認等の初動対応手順、ヒト・モノ・カネ・情報を守るための事前対策、訓練等の実行性の確保に向けた取組などを記載する。従来のBCP(事業継続計画)は、企業にとってハードルが高いと認識されており、計画の策定が浸透しにくかった背景がある。そのため、中小企業による事前対策の強化に向けた取組の第一歩とすべく同認定制度を創設し、A4紙4枚程度と比較的簡易な申請を可能としている。なお、2021年1月より、中小企業の更なる利便性の向上を目指し、オンラインによる申請も開始している。

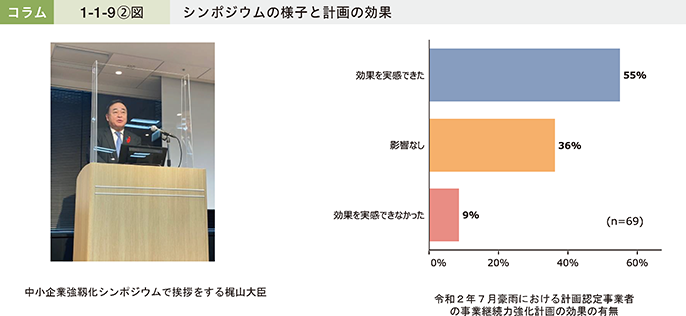

中小企業庁では、事業継続力強化計画の策定を含めた中小企業の防災・減災、感染症リスクに対する取組を促進するため、シンポジウム等の普及啓発や、計画策定のための専門家を無料で派遣するハンズオン支援等様々な事業を展開している。それらの取組の結果、2021年2月末日時点で既に累計2万2,000件を超える計画が認定を受けており、計画の有効性を実感する声もある。

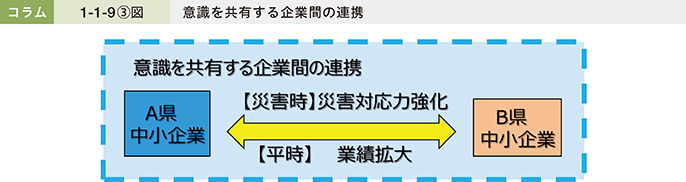

単独の中小企業が取り組む同計画のほかに、複数の中小企業が連携して取り組む「連携事業継続力強化計画」の認定を受けることもできる。単独では不可能な遠方の企業との代替生産や連携体間での人の融通等、より強靱な事前対策が「連携事業継続力強化計画」では可能となる。連携して事前対策に取り組んだ企業においては、平時に不得意分野の相互補完、共同生産や受注、販路開拓を実施し、業績を拡大した事例も存在している。

中小企業庁では、中小企業・小規模事業者の自然災害や感染症への事前対策の計画の策定支援を行っていくとともに、リスクファイナンス対策の強化を始めとする計画の質の向上を促進すべく、被害を最小限に抑えた好事例等を収集し発信していく。