第4節 取引環境と企業間取引の状況

本節では、取引条件改善状況調査7の結果を中心に、感染症が企業間取引に与えた影響や、取引適正化に向けた現状と課題について確認していく。

7 アンケートの詳細については、本章の脚注2、3を参照されたい。

1.取引環境

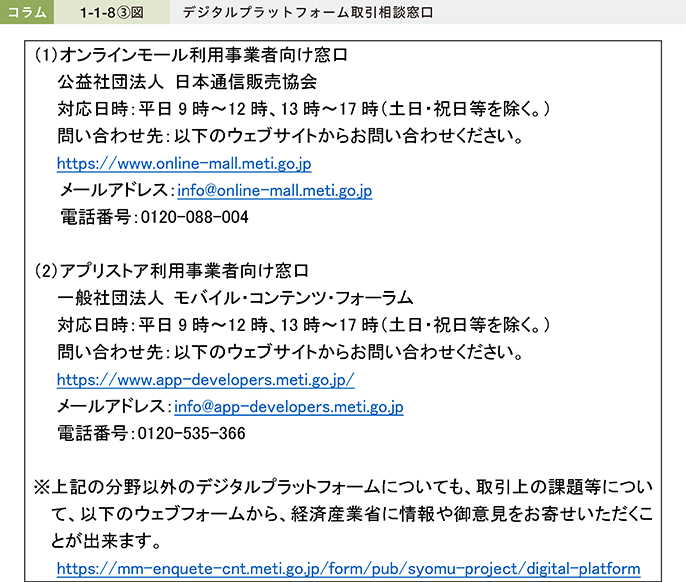

始めに、中小企業の取引環境を概観する。日本銀行「全国企業短期経済観測調査」を用いて、企業規模別に仕入価格DIと販売価格DIの動向を確認すると、2016年頃から仕入価格DIが上昇し、それに応じて販売価格DIも上昇した後、2018年からは仕入価格DI、販売価格DI共に低下に転じていた。2020年上半期もこの低下傾向が続いたが、下半期は仕入価格DI、販売価格DI共に再び上昇に転じている(第1-1-69図)。

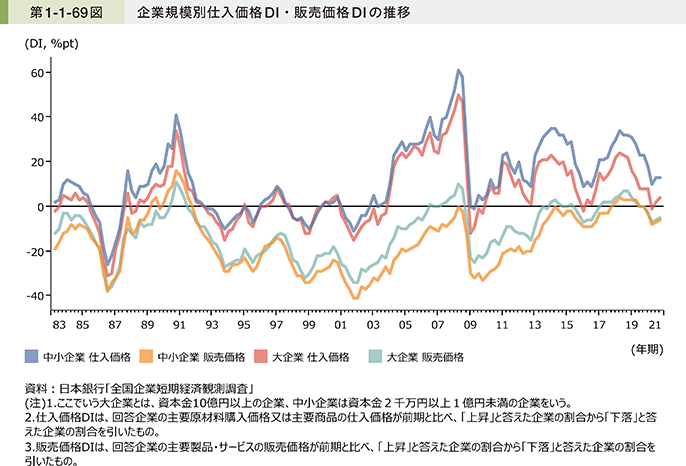

また、販売価格DIから仕入価格DIを引いた数値である交易条件指数の推移について見ると、足元ではリーマン・ショック時のような交易条件指数の急激な悪化は見られない(第1-1-70図)。

2.新型コロナウイルス感染症が企業間取引に与えた影響

〔1〕感染症流行前後の取引条件の変化

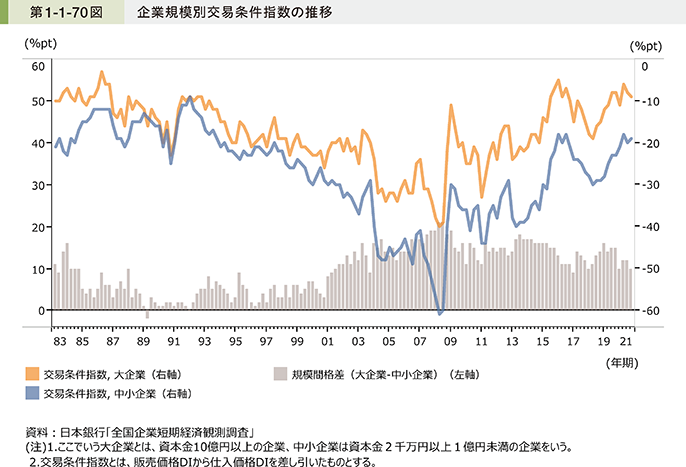

第1-1-71図は、最も多く取引をしている販売先との取引において、感染症流行前後の受注量の変化を業種別に見たものである。これを見ると、「製造業」で7割以上、「サービス業」、「その他」で5割以上の企業が、受注量が減少したと回答している。また、受注量が50%超の減少となった企業はいずれの業種でも、1割程度存在している。

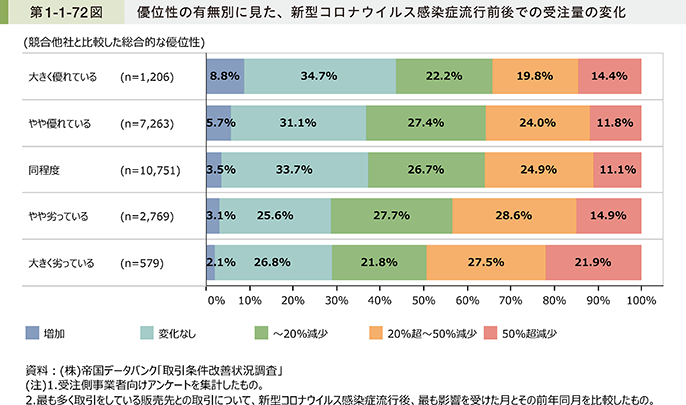

これを競合他社と比較した総合的な優位性の有無別に見たものが、第1-1-72図である。これを見ると、優位性を有している企業の方が、感染症流行前後で受注量が減少したとする割合が低い傾向にあることが見て取れる。

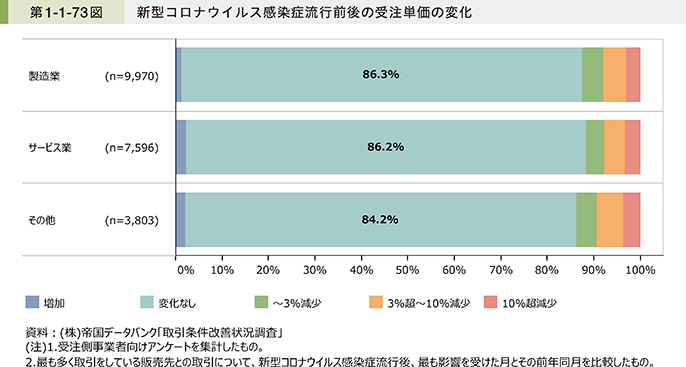

第1-1-73図は、最も多く取引をしている販売先との取引において、感染症流行前後の受注単価の変化を見たものである。これを見ると、いずれの業種でも受注単価は「変化なし」と回答した企業が8割以上となっている。一方で、受注単価が減少した企業も1割程度存在している。

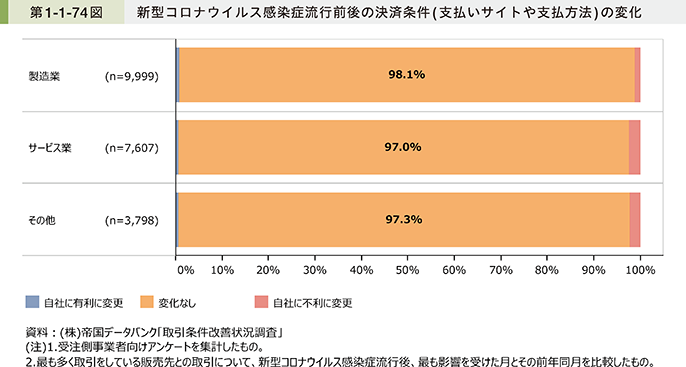

第1-1-74図は、最も多く取引をしている販売先との取引において、感染症流行前後の決済条件の変化を見たものである。これを見ると、ほとんどの企業で決済条件は変わらなかったことが分かる。

ここまでの結果から、感染症流行による需要減少によって、取引先からの受注量の減少は多くの企業で生じたものの、それに伴う取引条件の悪化は一部の企業にとどまったことが分かる。

〔2〕感染症流行前後の取引関係の変化

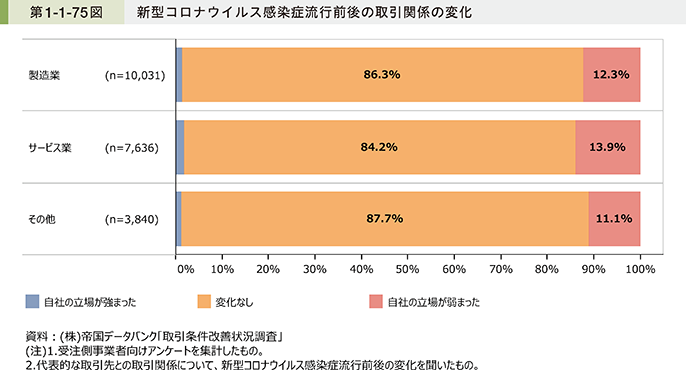

第1-1-75図は、代表的な取引先との取引関係について、感染症流行前後の変化を見たものである。これを見ると、いずれの業種においても8割以上の企業が感染症流行前後で取引関係に「変化なし」と回答している。他方で、1割程度の企業が「自社の立場が弱まった」と回答しており、事業環境の悪化が取引関係における立場の悪化につながっている企業も一定数存在している。

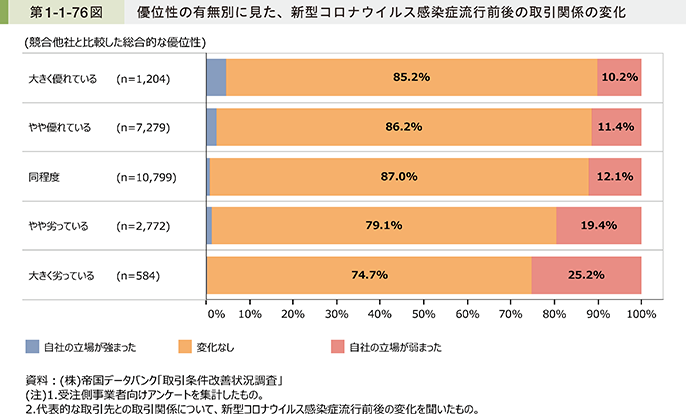

これを競合他社と比較した総合的な優位性の有無別に見たものが、第1-1-76図である。これを見ると、優位性を有していない企業の方が、感染症流行前後で取引関係における「自社の立場が弱まった」と回答とする企業の割合が高い傾向が見て取れる。

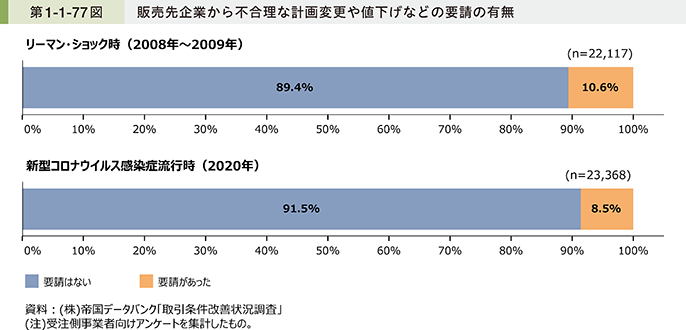

第1-1-77図は、リーマン・ショック時(2008年~2009年)と感染症流行時(2020年)のそれぞれにおいて、販売先企業から不合理な計画変更や値下げなどの要請の有無について確認したものである。これを見ると、いずれの時期でも不合理な計画変更や値下げなどの要請があった企業が1割程度存在している。

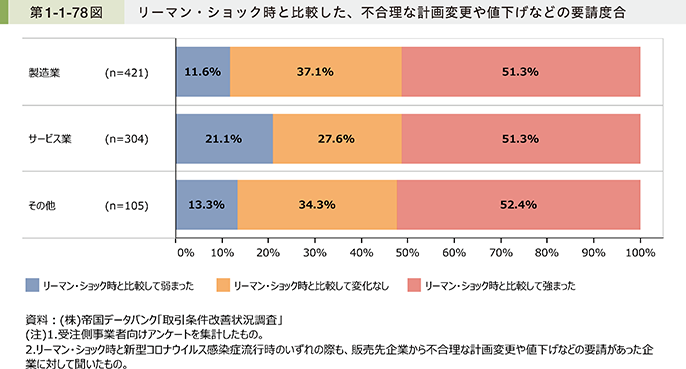

また、リーマン・ショック時と比較した今回の要請度合について聞いたものが第1-1-78図である。これを見ると、半数程度の企業でリーマン・ショック時と比較して不合理な計画変更や値下げなどの要請度合が強まっている状況が見て取れる。

これらの結果から、感染症流行による事業環境の変化が、企業間の取引関係にもたらした影響は全体としてはそれほど大きくない一方で、一部では取引上の立場の悪化や不合理な計画変更や値下げなどの要請といったしわ寄せも生じていることが分かる。

〔3〕企業間取引におけるデジタル化

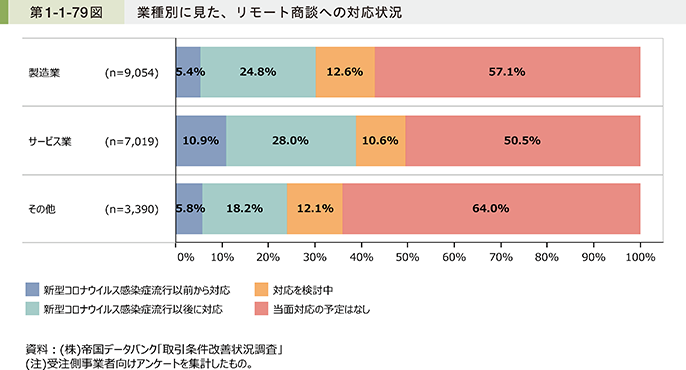

第1-1-79図は、業種別にリモート商談への対応状況を見たものである。これを見ると、感染症流行以前からリモート商談に対応していた企業は、「製造業」、「その他」で5%程度、「サービス業」で1割程度と多くはなかったが、感染症流行後にそれぞれの業種で2割から3割程度の企業が対応するようになったことが分かる。

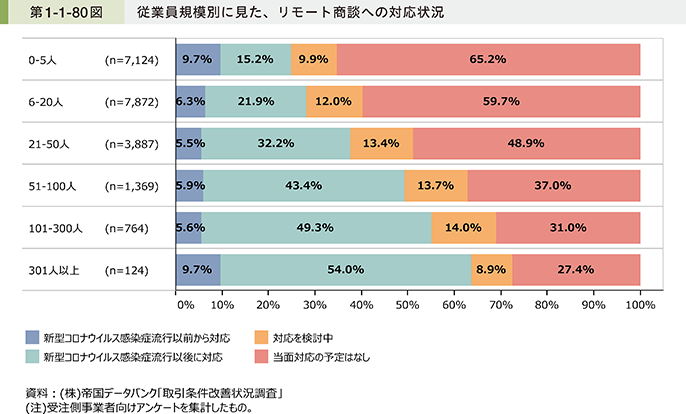

また、従業員規模別にリモート商談への対応状況を見たものが、第1-1-80図である。これを見ると、従業員規模が大きくなるにつれてリモート商談に対応している企業の割合が高くなる傾向がある。また、感染症流行以前は従業員規模による対応状況に差はなかったが、感染症流行後に従業員規模が大きい企業において、リモート商談への対応の必要性が相対的に高まったことがうかがえる。

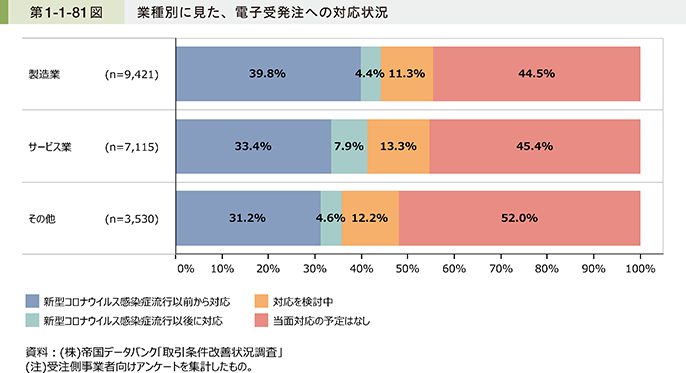

次に、第1-1-81図は業種別に電子受発注への対応状況を見たものである。これを見ると、感染症流行以前からいずれの業種でも3割以上の企業が対応していたことが分かる。また、感染症流行を契機として対応した企業は一定数にとどまっている状況が見て取れる。

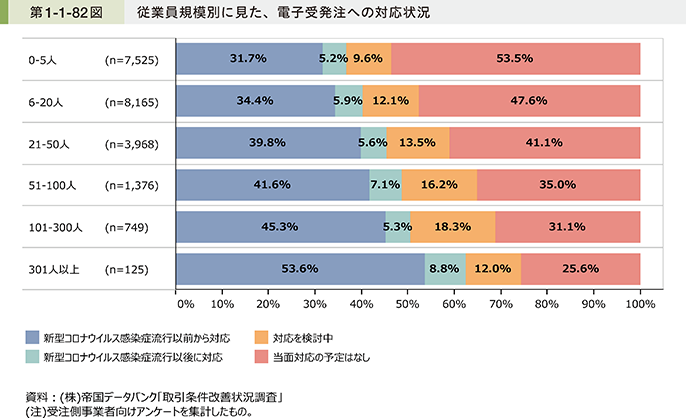

また、従業員規模別に電子受発注への対応状況を見たものが、第1-1-82図である。これを見ると、従業員規模が大きくなるにつれて、電子受発注へ対応している企業の割合が高くなる傾向がある。

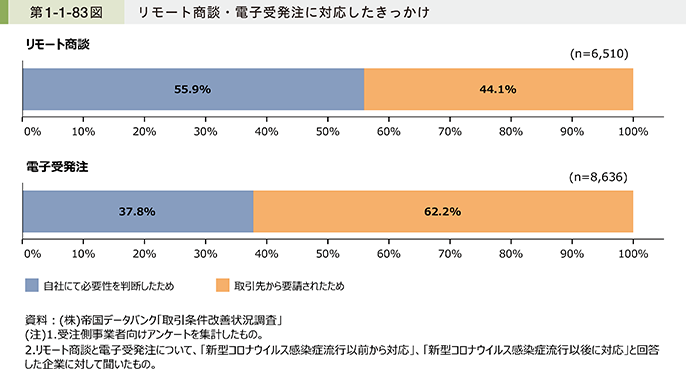

第1-1-83図は、リモート商談と電子受発注に対応したきっかけについて確認したものである。これを見ると、リモート商談で4割以上の企業、電子受発注で6割以上の企業が、取引先からの要請を受けて対応した状況が見て取れる。企業間取引におけるデジタル化対応では、自社の業務における必要性だけでなく、取引先の方針も踏まえて対応方針を検討する必要があるといえよう。

3.取引適正化の状況

〔1〕価格転嫁の状況

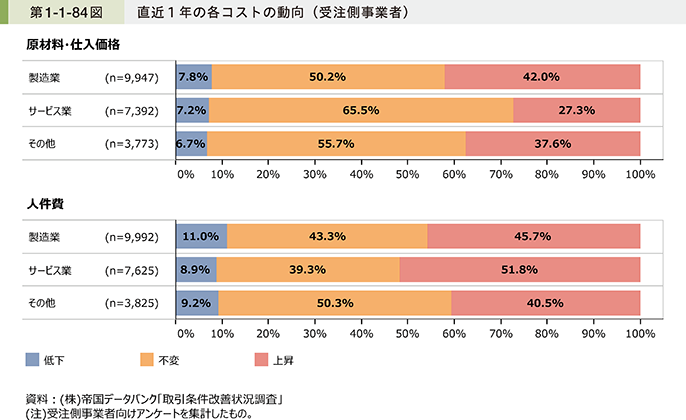

まず、受注側事業者における直近1年のコストの動向を確認する。第1-1-84図を見ると、原材料・仕入価格、人件費共に、「低下」と回答した企業は少なく、全般的にコストは横ばいから上昇傾向にあることが分かる。

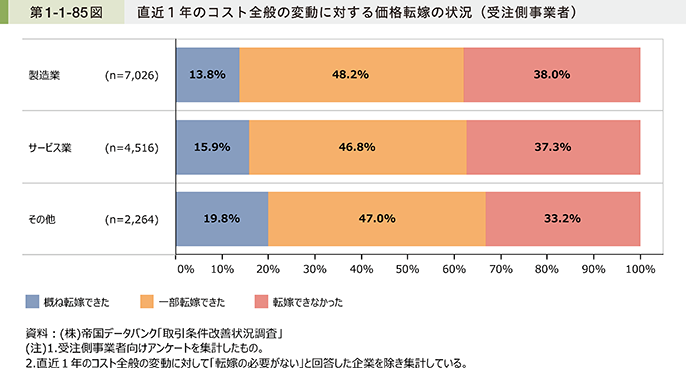

第1-1-85図は、コスト全般の変動に対する価格転嫁の状況である。これを見ると、「概ね転嫁できた」と回答した企業は、いずれの業種においても2割以下である。また、3割以上の企業が「転嫁できなかった」と回答しており、依然として価格転嫁は企業間取引における課題となっている。

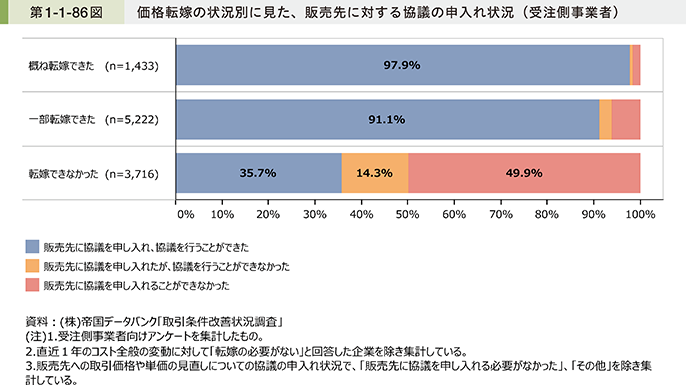

第1-1-86図は、価格転嫁の状況と販売先に対する価格転嫁の協議の申入れ状況との関係を見たものである。これを見ると、「概ね転嫁できた」、「一部転嫁できた」と回答した企業の大部分が、協議を申し入れた上で協議を行っている。一方で、「転嫁できなかった」と回答した企業の半数程度は、そもそも販売先に協議を申し入れることができていない。

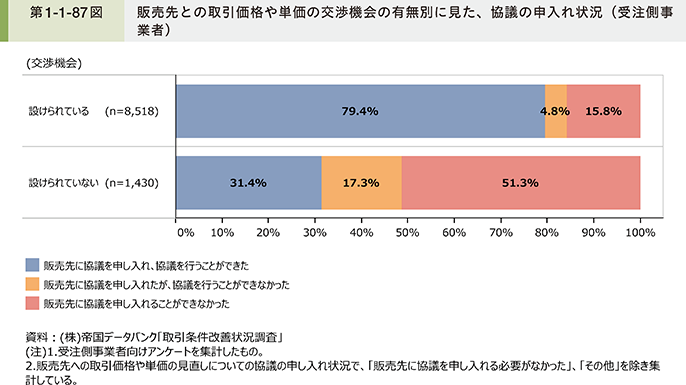

第1-1-87図は、販売先との取引価格や単価の交渉機会の有無別に、協議の申入れ状況を見たものである。これを見ると、交渉機会が「設けられていない」企業は、「設けられている」企業と比較して、「販売先に協議を申し入れることができなかった」、「販売先に協議を申し入れたが、協議を行うことができなかった」と回答する割合が高い。コストの上昇を価格に転嫁するために必要な協議を行う上で、まずは取引価格や単価の交渉機会を設けることが重要であると考えられる。

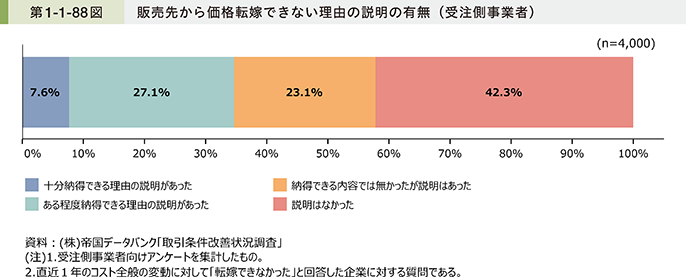

第1-1-88図は、価格転嫁ができなかった企業に対して、販売先からその理由についての十分な説明の有無を聞いたものである。これを見ると、「十分納得できる理由の説明があった」と回答した企業は7.6%にとどまり、そもそも「説明はなかった」と回答した企業が4割以上存在する。発注側事業者には受注側事業者の申出に対して真摯に対応することが期待される。

〔2〕代金支払の状況

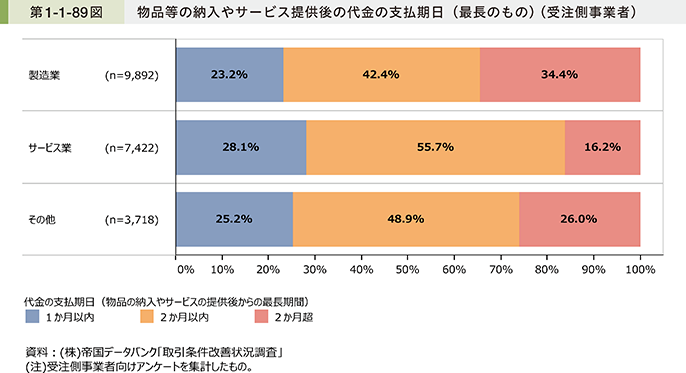

第1-1-89図は、製品の納品や役務の提供後の代金の支払期日8を確認したものである。これを見ると、「製造業」では代金の支払期日が「2か月超」と回答した企業が3割以上存在している。また、いずれの業種においても、「1か月以内」と回答した企業の割合は2割から3割程度にとどまっている。

8 ここでは、受注側事業者の代金の受取期日のことを指している。

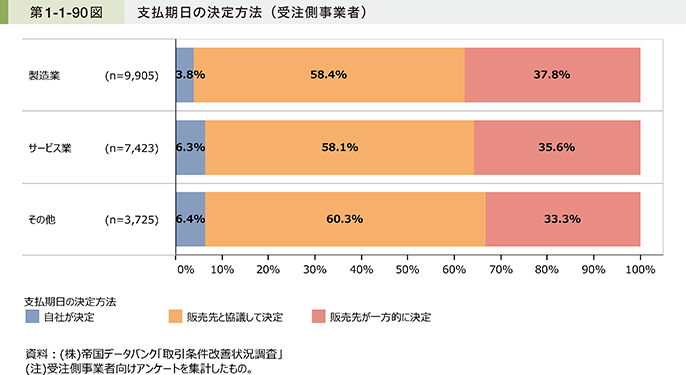

第1-1-90図は、代金の支払期日の決定方法を見たものである。これを見ると、支払期日を「自社が決定」と回答した企業は僅かだが、「販売先が一方的に決定」と回答した企業は3割以上存在している。

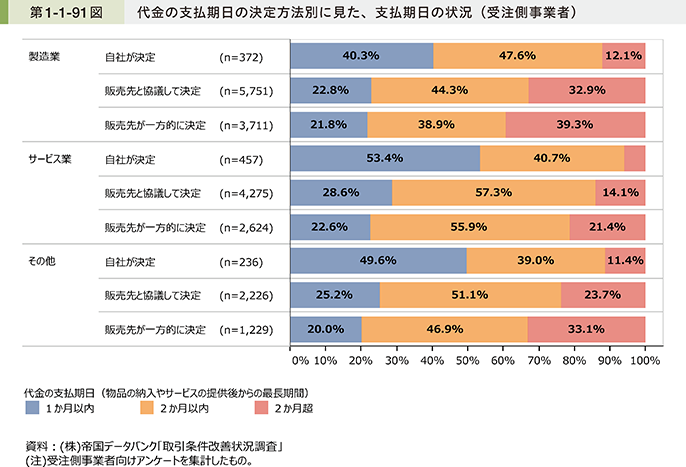

第1-1-91図は、代金の支払期日の決定方法別に見た、支払期日の状況である。これを見ると、支払期日を「販売先が一方的に決定」とした企業において、支払期日が「2か月超」となっている企業の割合が高い傾向がある。

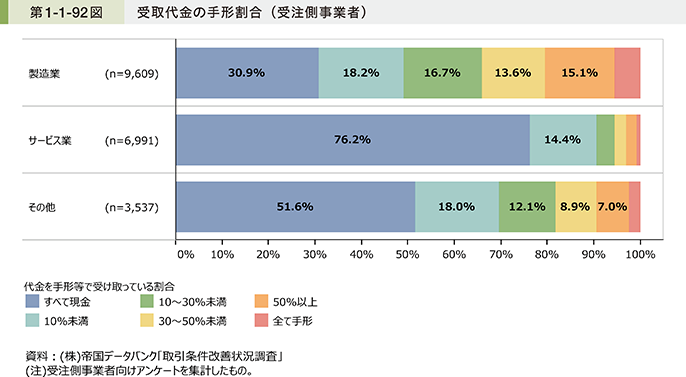

第1-1-92図は、受取代金の手形割合を確認したものである。これを見ると、「サービス業」は代金を「すべて現金」で受け取っている企業の割合が相対的に高く、手形割合が10%以上の企業は少数である。一方で、「製造業」では「すべて現金」で受け取っている企業は3割程度にとどまり、手形割合が10%以上の企業が半数程度となっている。

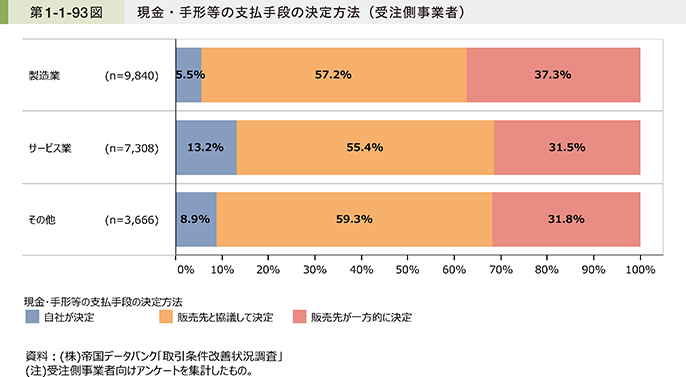

第1-1-93図は、現金・手形等の支払手段の決定方法を見たものである。これを見ると、支払手段を「自社が決定」と回答した企業は1割程度だが、「販売先が一方的に決定」と回答した企業は3割以上存在している。

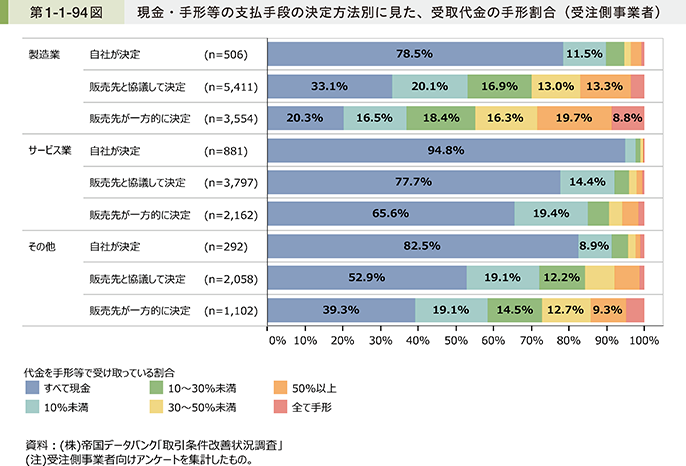

第1-1-94図は、現金・手形等の支払手段の決定方法別に見た、受取代金の手形割合である。これを見ると、支払手段を「販売先が一方的に決定」と回答した企業において、受取代金の手形割合が高い傾向がある。当然ながら、業種や業態の特殊性を考慮する必要があるものの、双方が納得する形で支払期日や支払手段を決定していくことが重要である。

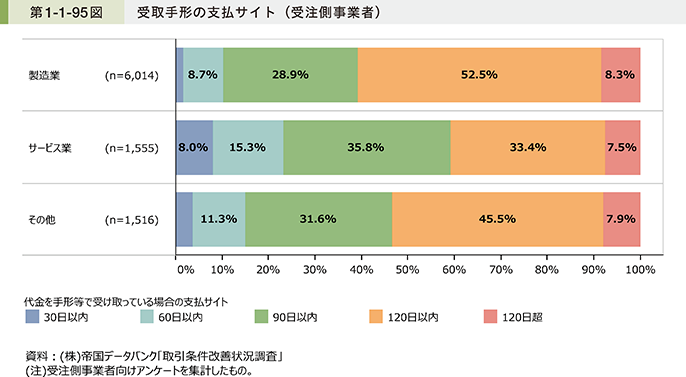

第1-1-95図は、代金の一部を手形で受け取っている企業に対して、その支払サイトを確認したものである。これを見ると、いずれの業種においても、受取手形の支払サイトが60日以内の企業は1割から2割程度にとどまっている。また、支払サイトが120日超となる企業が1割程度存在している。

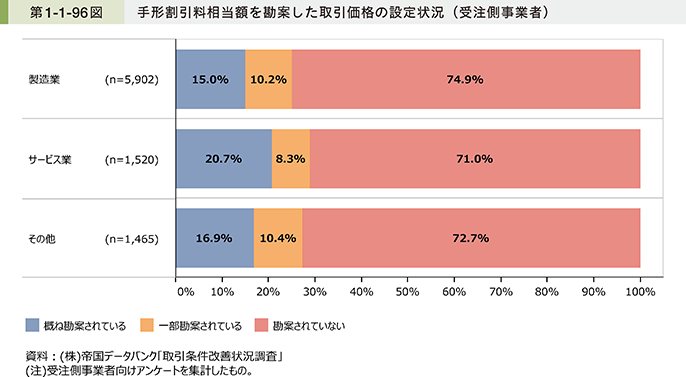

第1-1-96図は、代金の一部を手形で受け取っている企業に対して、手形割引料相当額を勘案した取引価格が設定されているかを確認したものである。これを見ると、いずれの業種でも「勘案されていない」と回答する企業が大部分を占めており、手形取引における課題となっている。

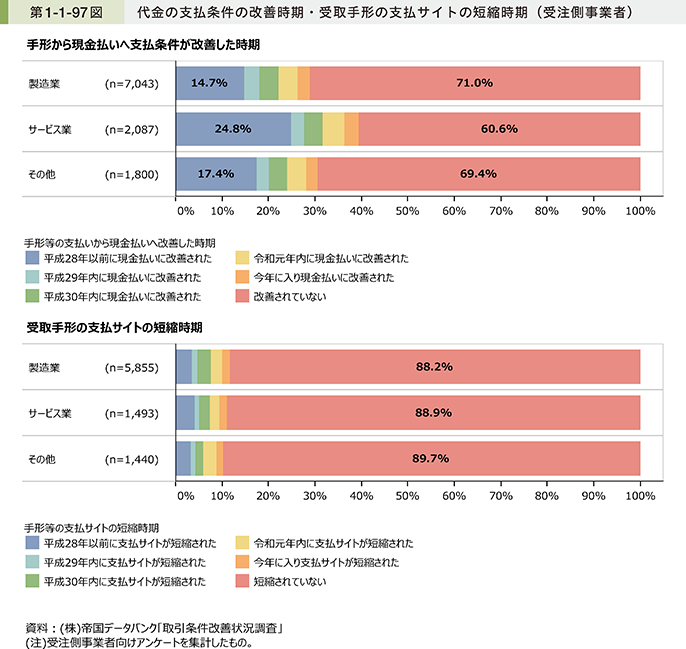

第1-1-97図は、代金の支払条件の改善時期と受取手形の支払サイトの短縮時期について見たものである。これを見ると、支払条件の見直し、支払サイトの短縮について、少しずつ進展している状況が見て取れる。他方で、支払条件が「改善されていない」、支払サイトが「短縮されていない」と回答する企業の割合は依然として高く、更なる改善に向けて継続的に取り組む必要がある。

コラム1-1-5:「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づく取組の更なる浸透に向けて

中小企業庁などでは、取引条件改善の対策パッケージ「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づき、2020年度も様々な取組を実施してきた。本コラムでは、2020年度における取組を中心に紹介する。

下請Gメンによる下請中小企業ヒアリング(2017年~)

2017年より、中小企業庁及び地方経済産業局に下請 Gメンを配置し、現在120名体制で、全国各地で年間4,000件超の下請中小企業へのヒアリングを実施している。下請 Gメンが直接、企業を訪問してヒアリングすることにより、書面調査ではうかがうことができない取引上の課題などの把握につながっており、例えば、取引適正化の取組の浸透状況や感染症の流行に起因するしわ寄せなど、下請事業者の取引実態を幅広く聴取している。感染症流行の状況を踏まえて一部電話でのヒアリングも開始し、2021年1月末までに累計20,997件(訪問調査13,878件、電話調査7,119件)の下請中小企業ヒアリングを実施した。

自主行動計画のフォローアップ調査(2020年9月~)

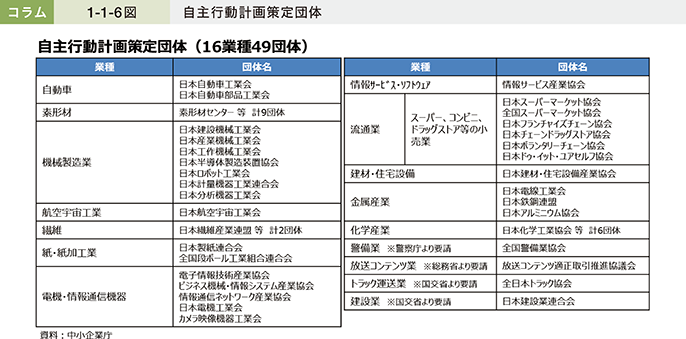

「未来志向型の取引慣行に向けて」では、各業界団体に対して、サプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けた「自主行動計画」の策定と着実な実行などを要請しており、2021年3月末時点で、16業種49団体において「自主行動計画」が策定・公表されている。この自主行動計画の内容については、各業界団体において毎年フォローアップ調査を行うこととしており、2020年度は9月から11月にかけて、経済産業省所管の12業種44団体が、自主行動計画の実施状況についてフォローアップ調査を実施した(調査対象:各業界団体に所属する6,649社、回答:2,519社、回答率:38%)。

調査結果からは、「未来志向型の取引慣行に向けて」重点三課題のうち「価格決定方法の適正化」「コスト負担の適正化」については改善傾向である一方、「支払条件の改善」については悪化していることが明らかとなった。

以上の調査結果も踏まえ、より効果的な取組を検討することを目的に、2021年3月、取引問題小委員会(中小企業庁の審議会)にて、策定業界団体から報告を受けるとともに、課題の更なる改善や発注側と受注側の認識のズレの解消などについて、議論を行った。さらに、議論の結果を踏まえ、業界ごとの課題に対し、取引適正化に向けた更なる対策の検討等を各団体に要請した。このような取組を通じて、取引適正化のPDCAサイクルを回し、成果が出るまで粘り強く取り組んでいくことが重要である。

型取引の適正化推進協議会(2019年8月~)

型管理の適正化を阻害する商慣行や課題を把握するため、2018年12月以降、事業者における型管理の実態調査を行ったところ、受注側事業者が無償で不要型の長期保管を余儀なくされるなどの実態が明らかになったことから、2019年8月から産学官からなる「型取引の適正化推進協議会」を開催し、型取引全般に係る課題の検討を行った。2019年12月には、型取引の適正化に向けた基本的な考え方及び取引の原則、事業者が遵守すべきルールを報告書として取りまとめて公表し、各業界における適正化に向けた取組実施を呼びかけた。

2020年8月の同協議会では、各業界から適正化に向けた取組状況の報告を受けるなど、報告書のルール遵守状況のフォローアップを行った。また、2020年10月以降、型管理を行う事業者3万社に対して書面調査を実施したところ、型の引渡し時における代金の一括払い、不要型の廃棄については一定の進展がみられたものの、型の保管料の支払については、なお取組の途上にあることが確認された。

こうした実態を2020年12月に開催した同協議会において公表し、引き続き適正化に向けた取組の継続を各業界団体に呼びかけた。さらに、適正化の取組が前進した具体例を示すため、型管理の取組が難航している中小企業を中心にモデル実証調査を行った。

知的財産取引検討会(2020年7月~)

知的財産に係る取引についても大企業と中小企業間における不適正な取引慣行が存在していることを踏まえ、2020年7月から有識者を交えた検討会(知的財産取引検討会)を開催し、問題事例の確認や整理、今後の対策について議論を行った。検討会は計8回開催し、知的財産取引に係る問題事例の把握や課題の洗い出しを進めるとともに、〔1〕ノウハウを含め知的財産権を事前の承諾を得ずに、立入検査の目的に利用してはならないこと、〔2〕金型の設計図面等の提供を強制しないことなどを示したガイドラインと契約書のひな形を策定した。加えて、ガイドラインや契約書のひな形の周知・普及や、知財支援の体制強化、中小企業の気づきや知財経営への取組を促すことなどを盛り込んだ報告書を取りまとめ、公表した。

約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会(2020年7月~)

下請企業に対する現金払いの割合は全体として増加するなど着実に改善がみられているが、その一方で、手形サイトの短縮化や現金化に係る割引料等のコストの上乗せなどについては十分な改善がなされておらず、なお課題として残されている。

そのため、2020年7月から有識者を交えた検討会(約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会)を開催し、更なる支払条件の改善や今後の対策について議論を行ってきた。検討会は計6回開催し、手形払いの現金化や、手形サイトの長さや割引料の負担といった約束手形に関する論点について議論を行い、手形等のサイトを60日以内とすることや、手形等で支払う場合に割引料等のコストを示すことなどについて、手形通達の見直しを行うこととした。加えて、IT化や新しい決済手段に関する議論を行うとともに、約束手形の利用意向や手形等の支払から現金払いへの改善状況等を踏まえ、今後、産業界・金融業界がそれぞれ「約束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画」を策定すること等を盛り込んだ報告書を取りまとめ、公表した。

取引適正化推進会議(2018年~)

全国各地で取引適正化の取組を浸透させるため、2018年度より、全国各地で「取引適正化推進会議」を開催しており、2020年度も全国9ブロックにてオンライン開催した。経済産業省及び業所管省庁の幹部などが出席し、各地の中核・中堅企業などから、各社が抱える取引上の課題をヒアリングするとともに、型取引の適正化や下請代金の現金払い化など取引適正化に向けた議論を行った。

コラム1-1-6:振興基準

「下請中小企業振興法」及び「振興基準」について

「下請中小企業振興法」は、親事業者と下請事業者の取引条件改善を通じて、下請事業者の独立性を高めるとともに、下請中小企業の能力が最大限に発揮されることを目的として、1970年に制定された。

「振興基準」(1971年3月12日策定)は、「下請中小企業振興法」第3条に基づき、下請中小企業振興の観点から、下請事業者及び親事業者のよるべき望ましい取引の一般的な基準として経済産業大臣が定めるものである。2016年9月に取りまとめた「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づく取組を進めていく中で、サプライチェーン全体での取引適正化を推進することを目的に、「振興基準」を、産業界が参照すべき、望ましい取引の規範として更なる浸透を図ってきたところである。

これらは新たに把握された取引上の課題に対処するために数次の改正が行われている。直近では、「下請中小企業振興法」については、2021年2月に、これまで「下請中小企業振興法」が対象としていなかった取引類型を法対象とすることや、中小企業の強みを活かした取引機会等を創出する事業者の認定制度を創設するとともに、金融支援等を措置すること等を盛り込んだ改正案をまとめ、第204回通常国会に提出した。また「振興基準」については、2021年3月に〔1〕知的財産の取扱い、〔2〕手形等の支払サイトの短縮化及び割引料負担の改善、〔3〕フリーランスとの取引、〔4〕親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備などについて改正した。

「振興基準」と各産業界における「自主行動計画」の関係について

2016年より、「未来志向型の取引慣行に向けて」に基づき、サプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けた「自主行動計画」の策定と着実な実行を産業界に対して要請しており、策定団体は当初8業種21団体であったが、2021年3月末時点で16業種49団体まで拡大している(コラム1-1-6図)。「振興基準」の改正に当たっては、産業界としても、新たな取引上の課題に対処すべく、改正内容を踏まえた「自主行動計画」の改定が随時行われ、業界ごとの取組を進めている。

コラム1-1-7:パートナーシップ構築宣言

パートナーシップ構築宣言

大企業と中小企業が強みを出し合って互いに稼ぐためには、また、それにより持続可能な好循環を生み出すためには、中小企業が特定の大企業に依存することなく競争力を高めつつ、「共存共栄」の関係を構築する必要がある。しかし、足元では、中小企業はデジタル化の遅れや人手不足、価格転嫁の課題など様々な困難を抱えている。

中小企業庁と内閣府は、これらの課題を克服するため、2020年5月に経済界・労働界の代表及び関係閣僚をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」を立ち上げ、「共存共栄」の考え方を産業界全体に浸透させ、価値創造型の企業連携や取引適正化を徹底することを目的に「パートナーシップ構築宣言」の枠組みを導入した。

具体的には、〔1〕サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携、〔2〕親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行の遵守、を重点的に取り組むことで新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものであり、1,000社を超える企業の皆様に宣言していただいている(2021年3月末現在)。

宣言企業は名刺や自社ホームページ等に「ロゴマーク」を掲載して、PRに活用できる。実際に、イメージアップにつながり取引先からの評価が変わったといった声も届いている。さらに、経済産業省の一部の補助金について優先採択を講じている。

2020年11月には第2回会議を開催し、出席した菅内閣総理大臣から、「大企業と中小企業のパートナーシップの構築を更に進める」旨の発言があり、政府としても更なる普及拡大に努めていく。

コラム1-1-8:デジタルプラットフォーム取引透明化法の施行と相談窓口の開設

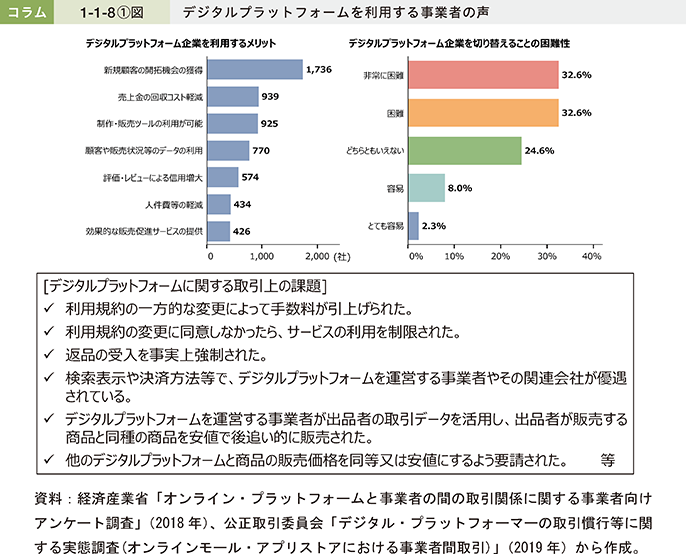

オンラインショッピングモールなどのデジタルプラットフォームは、中小企業やベンチャー等にとって、国際市場を含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高めるなど、様々な便益をもたらす存在となっている。具体的には、新規顧客の開拓機会の獲得、売上金の回収コストの軽減といったメリットを指摘する声が多い。

一方で、取引上の課題や懸念も存在する。事前説明もないまま一方的に取引条件が変更される、出品停止やアカウント停止の理由が示されない、問合せや意見に対応する体制・手続が不十分、といった様々な声が上げられている。また、取引するデジタルプラットフォーム企業を切り替えることが困難との声も多数を占める。

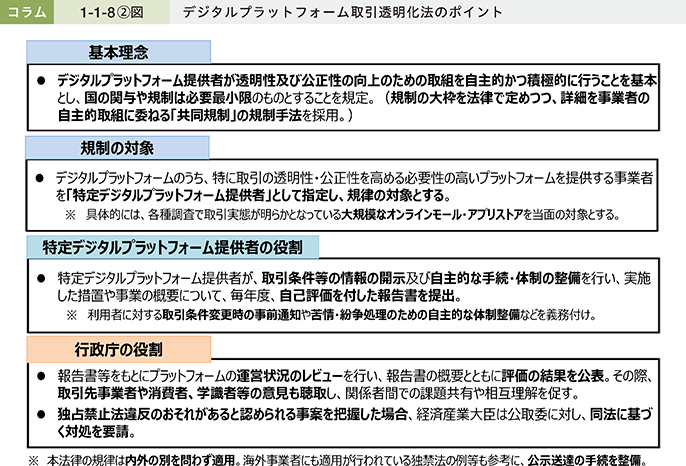

これらの課題や懸念に対応すべく、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(デジタルプラットフォーム取引透明化法)が、2020年5月27日に成立し、2021年2月1日に施行された。規制対象事業者は、大規模なオンラインショッピングモールやアプリストアの運営者であり、取引条件等の情報開示や自主的な手続・体制整備等の義務を負う。

例えば、規制対象事業者は、自らが運営するデジタルプラットフォームの利用規約を変更する場合、プラットフォームを利用する事業者に与える影響を考慮した上で、時間的余裕をもって事前にその内容と理由を開示しなければならない。これにより、いわゆる優越的地位の濫用といった独禁法違反行為の未然抑止につながると期待される。また、利用事業者側も、当該変更に対応しやすくなるとともに、課題があれば協議や調整を申し入れていくことも可能となる。透明化法に基づく指針は、利用事業者からの合理的な声をプラットフォームの事業運営に反映していけるような手続や体制を構築することを求めている。

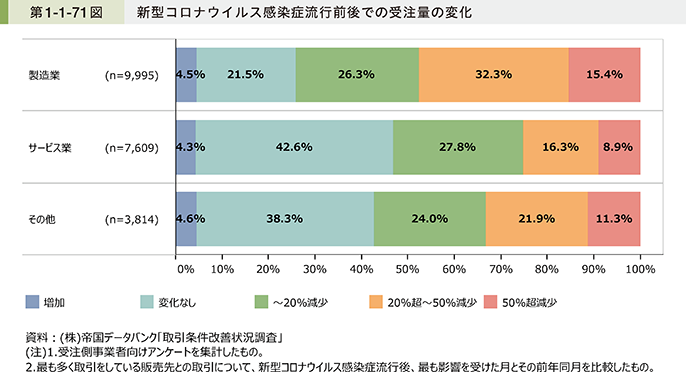

また、2021年4月には「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」を開設し、専門の相談員が事業者からの取引上の悩み相談に無料で応じ、アドバイスする体制を構築した。相談窓口に寄せられる共通課題については、適宜その解決策について検討し、今後の取引環境改善につなげていくこととしている。