第1部 令和元年度(2019年度)の中小企業の動向

第2章 中小企業・小規模事業者の労働生産性

第2節 規模別・業種別での労働生産性の比較

本節では、労働生産性の分布状況について企業規模別、業種別に比較を行う。

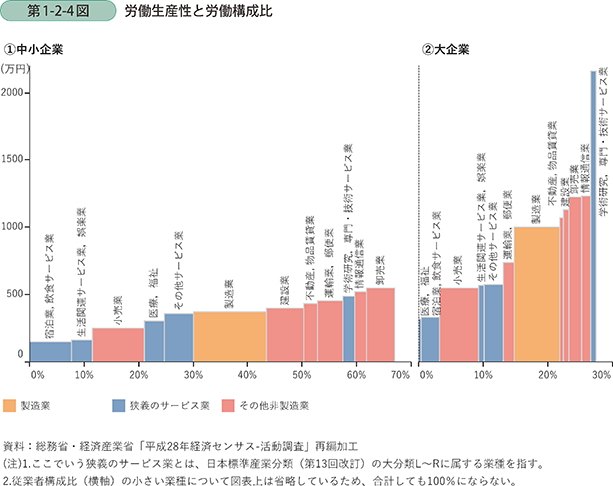

始めに、企業規模別、業種別の労働生産性の水準とそれぞれが経済に占める大きさを確認する2。第1-2-4図は、中小企業と大企業の労働生産性の業種別平均(縦軸)と業種別従業者割合(横軸)を示したものである。同図において、我が国の労働力のうち約7割を占める中小企業の労働生産性の平均値は、大企業における労働生産性の平均値をおおむね下回っている。我が国全体の付加価値額を引き上げるためには、大企業だけでなく、中小企業の労働生産性も向上させることが重要であるといえる。

2 労働生産性の分子となる付加価値額について、平成28年経済センサス‐活動調査では平成27年1年間の値を把握している。

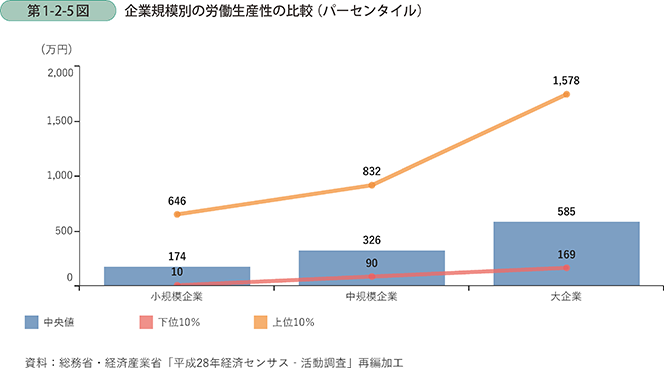

第1-2-5図は、企業規模別3に上位10%、中央値、下位10%の労働生産性の水準を示している。これを見ると、いずれのパーセンタイルにおいても、企業規模が大きくなるにつれて、労働生産性が高くなっている。しかし、小規模企業の上位10%の水準は大企業の中央値を上回っており、企業規模が小さくても高い労働生産性の企業が一定程度存在することが分かる。反対に、大企業の下位10%の水準は小規模企業の中央値を下回っており、企業規模は大きいが労働生産性の低い企業も存在している。

3 ここでいう中規模企業とは、中小企業基本法上の中小企業のうち、同法上の小規模企業に当てはまらない企業をいう。

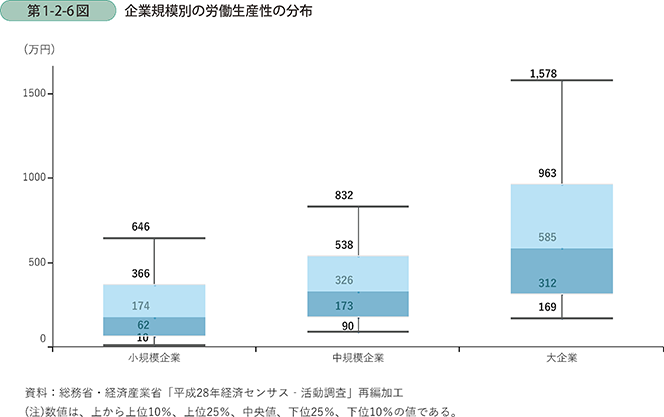

第1-2-6図は、労働生産性の水準について、同一の企業規模内での差に着目したものである。これを見ると、同一の企業規模においても労働生産性の水準は一様でなく、企業規模が大きいほど労働生産性の差が大きくなっていることが分かる。

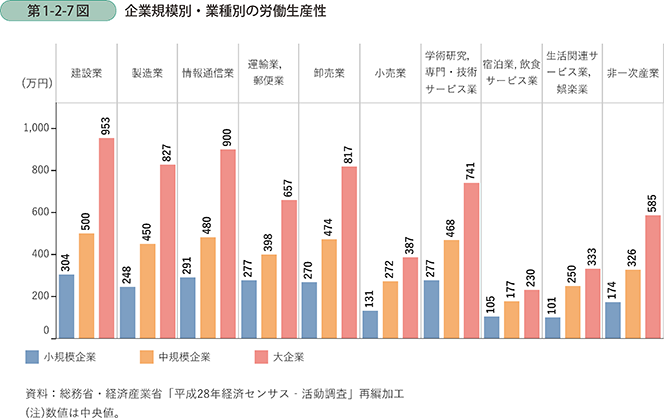

第1-2-7図は、企業規模別、業種別に労働生産性の中央値を比較したものである。業種にかかわらず、企業規模が大きくなるにつれて労働生産性が高くなることが見て取れる。

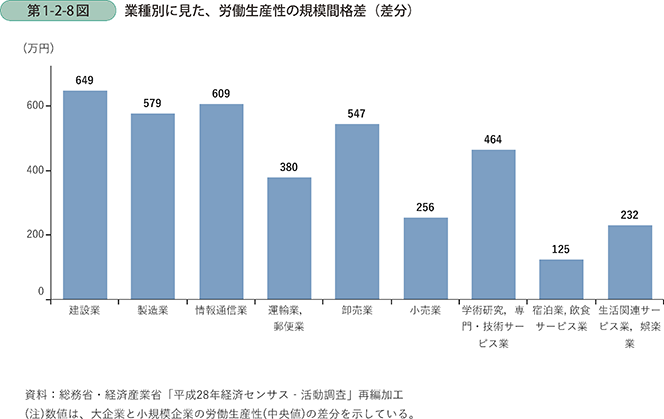

第1-2-8図は、大企業と小規模企業の労働生産性の値の差分を用いて、労働生産性の規模間格差を業種別に示したものである。これを見ると、「建設業」や「製造業」、「情報通信業」、「卸売業」では企業規模間での差が大きいことが分かる。他方、「運輸業,郵便業」や「小売業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」では、大企業も含め業種全体での労働生産性の水準が低いこともあり、企業規模格差は比較的小さい。

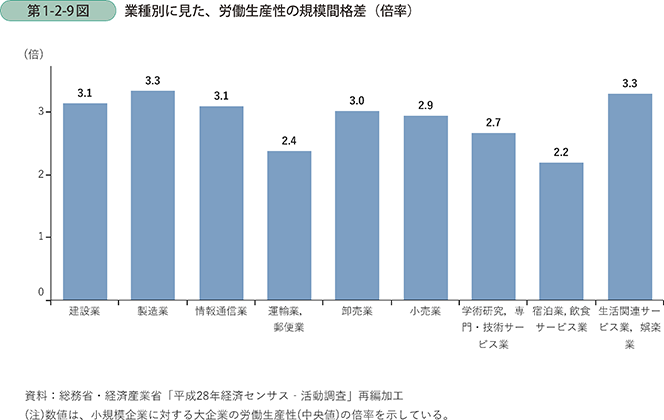

なお、第1-2-9図は労働生産性の規模間格差について、小規模企業の労働生産性に対する大企業の労働生産性の倍率を用いて、業種別に示したものである。これを見ると、「運輸業,郵便業」や「宿泊業,飲食サービス業」では、倍率で見ても企業規模間格差が比較的小さいことが分かる。

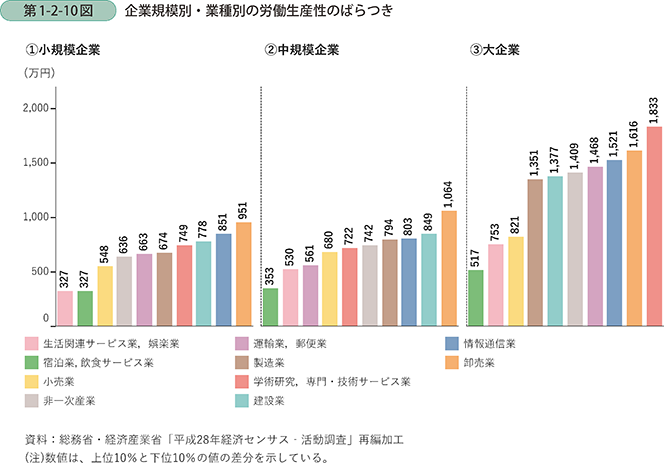

第1-2-10図は、上位10%と下位10%の値の差分を用いて、同一企業規模内における労働生産性の企業間格差を業種別に示したものである。これを見ると、いずれの企業規模においても、「卸売業」、「情報通信業」は、同一企業規模内での企業間格差が大きい業種であることが分かる。他方、労働生産性の水準が低い「生活関連サービス業,娯楽業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「小売業」では、同一企業規模内での企業間格差も小さいことが分かる。

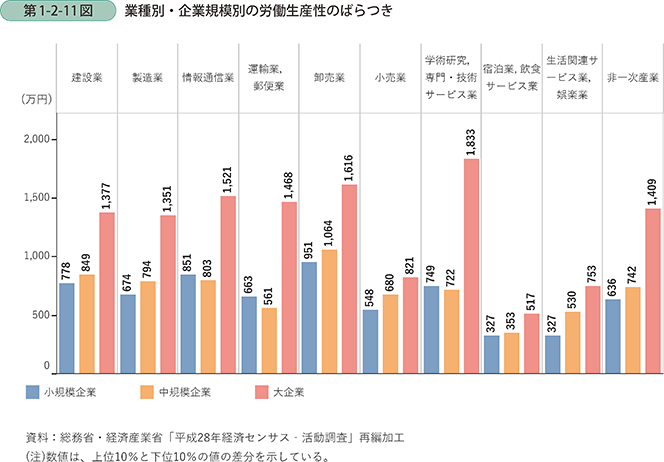

また、第1-2-11図は第1-2-10図を業種ごとに並び替えたものである。これを見ると、いずれの業種においても大企業の労働生産性のばらつきは、中規模企業、小規模企業に比べて大きくなっている。また、中規模企業と小規模企業の労働生産性のばらつきを比較すると、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「学術研究,専門・技術サービス業」では、同一業種内での小規模企業の企業間格差が中規模企業の企業間格差より大きくなっている。

以上から、労働生産性の規模間格差や企業間格差は、業種によっても大きく異なることが分かった。特に、業種全体として労働生産性の水準が低い「宿泊,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「小売業」などでは、個別企業の経営努力や企業規模の拡大のみによって、労働生産性を大幅に向上させることは容易ではない可能性も示唆された。

コラム1-2-1

中小企業生産性革命推進事業

本コラムでは、令和元年度補正予算で措置された中小企業生産性革命推進事業について紹介する。

1.事業の背景

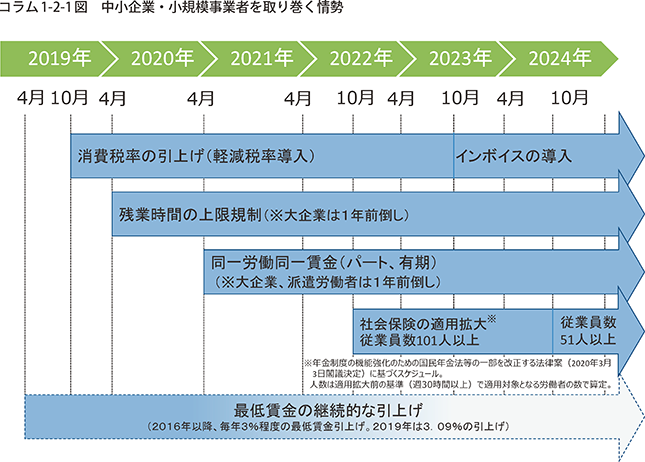

中小企業は、深刻化する人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など、今後複数年にわたり相次ぐ制度変更に直面する。これらの制度変更に柔軟に対応するためには、継続的に生産性向上に取り組む必要がある。

そこで、これらの制度変更を乗り越えようと、生産性向上に取り組む中小企業を後押しするため、令和元年度補正予算によって独立行政法人中小企業基盤整備機構が「生産性革命推進事業」を創設し、複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援する。

なお、当該事業では、一部支援メニューにおいて賃上げへの取組みを要件とすることで、生産性向上による付加価値の創出と賃上げの好循環を生み出すことも目的としている。

2.事業概要

〔1〕補助事業の一体的かつ機動的運用

ⅰ.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(通称:ものづくり補助金)

中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。

ⅱ.小規模事業者持続的発展支援事業(通称:持続化補助金)

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組み等を支援。

ⅲ.サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)

中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するITツールの導入を支援。

〔2〕生産性向上に係る先進的な取組事例や支援策の周知・広報

上記補助事業以外の支援策も含め、生産性向上に関する中小企業の先進事例を収集し、生産性革命推進事業ポータルサイト等で幅広く情報を発信。

〔3〕制度変更に係る相談対応やハンズオン支援

各種制度変更への対応に係る相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事業拡大等に係る専門家支援や、IT化促進支援を提供。

<生産性革命推進事業ポータルサイト>

本サイトでは、中小企業や支援機関向けに、〔1〕補助金に関する情報、〔2〕専門家による相談対応の案内、〔3〕生産性向上に関する先進事例・支援ツール、〔4〕中小企業に関係する国の制度変更に関する情報などを発信。(https://seisansei.smrj.go.jp/![]() )

)