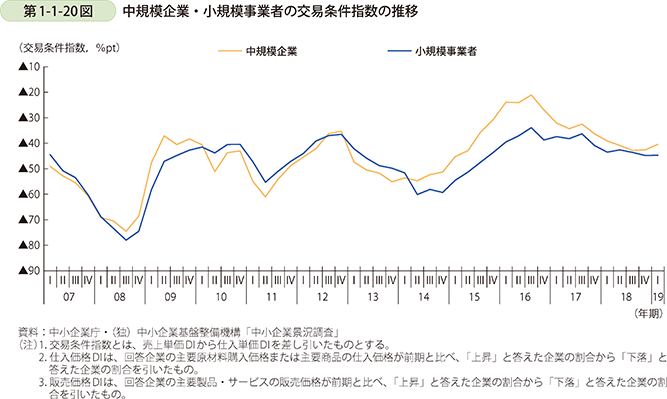

6 取引関係

取引関係に関する指標として、景況調査の販売価格DIから仕入価格DIを引いた数値である交易条件指数について見ていく(第1-1-20図)。2013年代までは中規模企業と小規模事業者がほぼ同水準で推移し規模間の差は生じていなかった。2014年第2四半期から規模間の差が生じはじめていたが、足下1年間について見ると再び規模間での格差は解消しはじめたことが分かる。

コラム1-1-1

世耕プランに基づく取組のさらなる浸透に向けて

2016年9月に世耕経済産業大臣より発表した取引条件改善の対策パッケージ「未来志向型の取引慣行に向けて」(世耕プラン)に基づき、2018年度も様々な取組を実施してきた。本コラムでは、2018年度における取組を中心に紹介する。

●下請Gメンによる下請中小企業ヒアリング(2017年~)

2017年より、全国に80名規模の下請Gメンを配置し、下請中小企業へのヒアリングを実施している。下請Gメンが直接、企業を訪問してヒアリングすることにより、書面調査や電話での聞き取り調査では伺うことができない取引上の問題の把握につながっている。2018年4月には下請Gメンを120名規模に増強しており、2019年1月末までに約7,000件の下請中小企業ヒアリングを実施した。

●自主行動計画策定団体によるフォローアップ調査(2018年9月~11月)

世耕プランによる取組を浸透させていくため、2019年2月末までに自動車、素形材、建設機械、繊維、電機・情報通信機器、情報サービス・ソフトウェア、建設、トラック運送、機械製造業、流通業、警備業、放送コンテンツ業の12業種32団体において、取引適正化と付加価値向上に向けた自主行動計画を策定・公表した。

2018年9月~11月にかけて、経済産業省所管の8業種26団体が、自ら、自主行動計画の実施状況についてフォローアップ調査を実施した。各団体所属の約7,000社に調査票を発送し、2,416社(約34%)の回答があった。

●自主行動計画のフォローアップ調査及び下請Gメンによるヒアリング調査の結果公表(2018年12月)

各団体において実施したフォローアップ調査の結果及び下請Gメンによるヒアリング調査の結果について取りまとめて、2018年12月に中小企業庁より公表した。調査結果からは、世耕プラン重点三課題のうち、「不合理な原価低減要請の改善」と「下請代金の現金払い化」などの支払条件の改善について取組が進んでいる一方、「型管理の適正化」については改善の動きが鈍く、更なる取組が必要である。そのため、今後は型管理の適正化に向けた実態把握のための調査の実施に加え、更なる適正取引に向けて、業種特性に応じた講習会や各地域での普及・啓発等を目的とした会議の開催等、よりきめ細やかな取組を行っていく。

この取組はPDCAサイクルを回し、成果が出るまで粘り強く取り組んでいくことが重要である。

(自主行動計画フォローアップ調査結果のポイント)

- 重点三課題ごとの結果については、受注側における「不合理な原価低減要請の改善」や、発注側、受注側両方での「下請代金の現金払い」については改善が進んでいる。

- 他方、受注側の「型管理の適正化」は改善の動きが鈍い。

- 業界別では、自動車業、建設機械業は重点三課題全てが改善しており、特に建設機械業の発注側においては、「下請代金の現金払い化」について約1割から約5割になるなど、大幅に改善。

- 「型管理の適正化」については、素形材業の受注側での改善への動きが鈍い。

(下請Gメンによるヒアリング調査結果のポイント)

2018年4月から10月末までに訪問した3,012社のヒアリング結果について分析を行った。

- 産業界別の「自主行動計画」や取引適正化に向けた取組の認知度は3割程度と低い。

- 重点三課題ごとの結果については、「支払条件」は着実に改善が進んでいる。

- 一方、「型管理」については、改善に向けた取組の進捗状況が鈍い。

- 「売上」が増加している企業は増えているものの、一方で、「原材料価格」や「人件費」などのコスト価格が増加しているとの声も全体で8割以上となっている。

●下請中小企業振興法「振興基準」の改正について(2018年12月28日改正)

これまでの取引条件改善の取組を通じて把握した新たな取引上の課題へ対応するため、下請中小企業振興法の「振興基準」を、平成30年12月28日に改正した。〔1〕大企業者間取引の手形払いなどの支払条件の改善や、〔2〕取引慣行である金型の製造代金の分割払いの是正、〔3〕下請事業者の「働き方改革」を阻害する取引慣行の是正などを新たに規定している。

●取引適正化推進会議(2018年11月~)

全国各地で取引適正化の取組を浸透させるため、2018年11月より全国7地域で「取引適正化推進会議」を開催している。経済産業省及び業所管省庁の幹部が出席し、各地域の中核・中堅企業等から、各社が抱える取引上の課題を把握するとともに、取引適正化に向けた取組の要請などを行っている。

コラム1-1-2

長時間労働に繋がる商慣行に関する調査について

中小企業庁におけるこれまでの調査において、長時間労働に繋がる商慣行として「繁忙期対応」と「短納期対応」が挙げられており、今回、その背景にある実態の把握を目的として、2018年12月にインターネット上での調査を実施した。中小企業約7,600社を対象に調査を行い、2,537社(約33%)の回答があった。

●繁忙期、短納期受注の発生状況

「繁忙期」について、回答企業のうち約7割の企業で「繁忙期がある」との回答があった。特に、建設業、食料品製造業、紙・紙加工品産業、印刷産業、トラック運送業・倉庫業では、それぞれの業界のうち8割超の企業で「繁忙期がある」と回答している。

「短納期受注」について、回答企業のうち約6割の企業で「直近1年間に短納期受注があった」との回答があった。特に、紙・紙加工品産業、印刷産業、半導体・半導体製造装置産業、電気・情報通信機器産業で、8割超の企業で短納期受注が発生している。

繁忙期や短納期受注において、主要取引先の業種について調査したところ、大半の業種で同業種との回答が多い。一方で、食料品製造業、紙・紙加工品産業、素形材産業、技術サービス産業、卸売業では、他業種が主要取引先として最も回答が多い。

●繁忙期、短納期受注の発生要因

繁忙期、短納期受注の発生要因について、取引上の問題としての課題を整理すると、「繁忙期」の発生要因としては、「問題のある受発注方法が常態化」していることや、「官公需発注等による年末・年度末集中」が挙げられている。

「短納期受注」の発生要因としては、作業工程全体のうち前工程の作業の遅れによる後工程の下請企業への「納期のしわ寄せ」や、多頻度配送・在庫負担・即日納入といった「問題のある受発注方法」が挙げられている。

●今後の対応について

「繁忙期」や「短納期発注」の発生要因の改善に向けて、各業界を所管する省庁は、「自主行動計画」の改定要請や企業への周知徹底等、具体的な対応策を速やかに策定・実施するとともに、業種を跨ぐ課題については、関係省庁が連携して対応することとしている。

コラム1-1-3

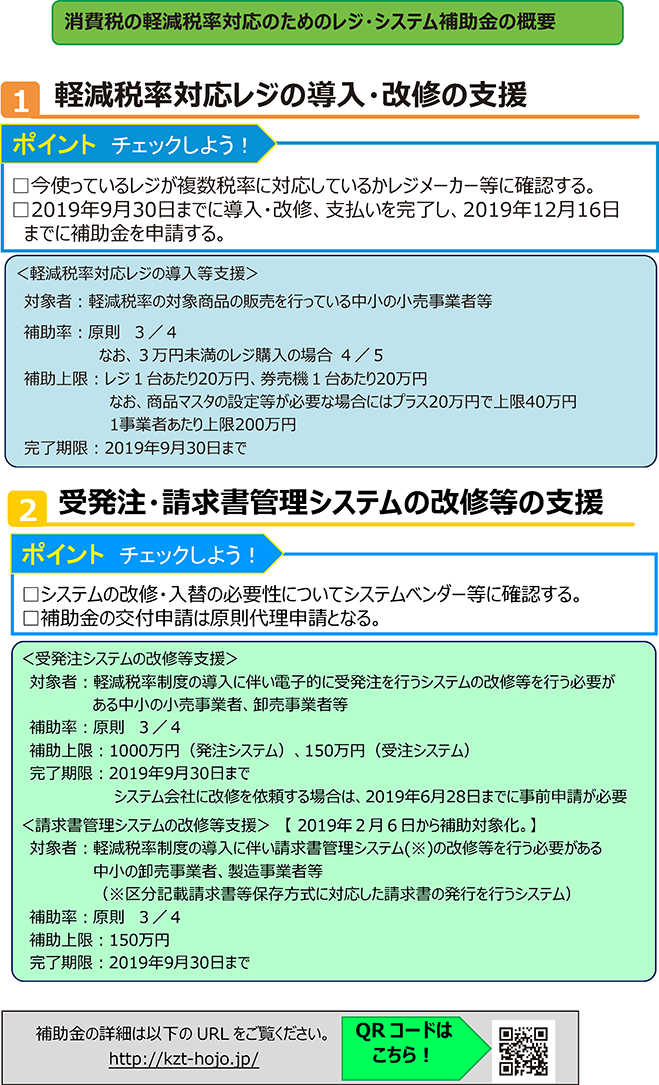

軽減税率制度の実施に向けた中小企業向けの支援を抜本的な強化

消費税率(国・地方)の引上げと、飲食料品などを対象にした軽減税率制度の実施が、2019年10月1日に迫っている。

そこで、全国の中小企業・小規模事業者や、商工会、商工会議所、事業協同組合などの中小企業団体などからの要望、政府が行った事業者の準備状況等の「検証」作業の結果(2018年11月公表)などを踏まえ、中小企業庁は、2019年1月・2月にレジ・システム補助金を補助対象、補助率、補助対象事業者について、大幅に拡充した。また、中小企業団体などと連携し、パンフレットの配布や説明会の開催による周知・広報、相談窓口の設置による個別相談体制の構築に取り組んでいる。

また、都道府県・市区町村、民間金融機関、税理士会、青色申告会などに軽減税率対応の支援制度の周知や取組の支援を要請するとともに、レジメーカーとの連携強化を行うことで、中小企業・小規模事業者の軽減税率対応の推進に取り組んでいく。

補助金のお問合せは以下の番号※まで

0120-398-111(通話料無料)

※独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する軽減税率対策補助金事務局につながります。