3 被災による中小企業への影響

〔1〕中小企業が被災した際に生じる問題

本項では、中小企業が自然災害によって受けた被害の実態などについて把握する。ここでは、「中小企業の災害対応に関する調査3」(以下、「アンケート調査」という。)を用いて分析を行っていく。なお、本アンケート調査は、大規模災害の被災地域4における20,006者(回収率15.3%)、その他の地域における9,994者(回収率14.6%)、計30,000者(回収率15.1%5)を送付対象としている。

3 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が2018年12月に中小企業30,000者を対象にアンケート調査を実施(回収率15.1%)。本調査の対象は、常時雇用する従業員数が21名以上の中小企業であることに留意が必要である。なお、従業員数が20名以下の中小企業については、「2019年版小規模企業白書」で分析を行っている。

4 具体的な送付地域は以下の通り

【平成30年北海道胆振東部地震】北海道厚真町・安平町・むかわ町

【平成30年7月:西日本豪雨(平成30年7月豪雨)】岡山県、愛媛県、広島県全域

【平成29年6~7月:九州北部豪雨等、台風第3号】福岡県朝倉市、福岡県朝倉郡東峰村

【平成28年8~9月:台風第7号・台風第11号・台風第9号・台風第10号等】

北海道空知郡南富良野町、岩手県宮古市、岩手県久慈市、岩手県下閉伊郡岩泉町

【平成28年4月:熊本地震】熊本県全域

【平成27年9月:台風第18号等】茨城県常総市

【平成23年3月:東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)】宮城県、福島県、茨城県、栃木県、岩手県、群馬県、埼玉県、千葉県全域

5 回答者のうち、7者については住所不明のため、大規模災害の被災地域、その他の地域別の回収率の算出に含まれていない。

〔2〕中小企業が過去に被災した自然災害

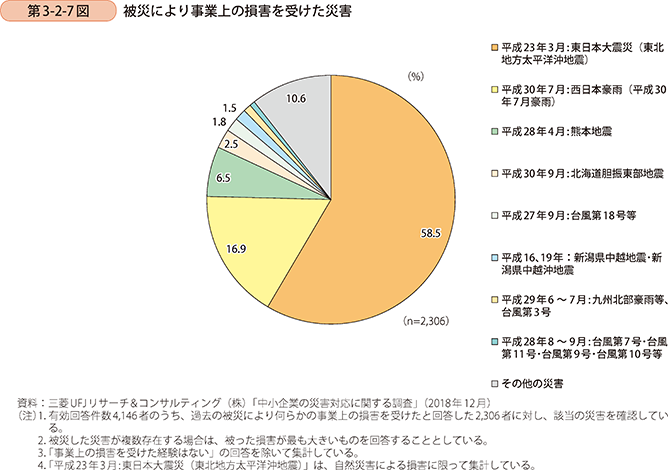

第3-2-7図は、過去に事業上の損害を被った自然災害について確認したものである。アンケート回答者は「平成23年3月:東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)」により被害を受けたと回答する企業が最も多く、次いで「平成30年7月:西日本豪雨(平成30年7月豪雨)」、「平成28年4月:熊本地震」となっている。

〔3〕自然災害が中小企業に与える損害

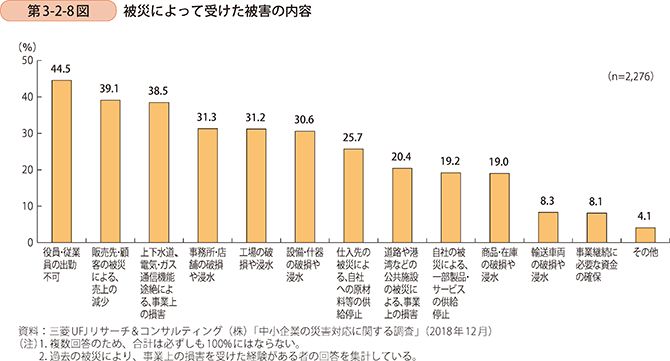

第3-2-8図は、前掲第3-2-7図で回答した災害時における事業上の被害内容を示したものである。これを見ると、「役員・従業員の出勤不可」と回答する企業が最も多い。また、「販売先・顧客の被災による、売上の減少」及び「仕入先の被災による、自社への原材料等の供給停止」との回答も一定割合を占めており、自社の被災だけでなく、仕入先や顧客の被災を要因とした事業上の損害も数多く発生していることが分かる。

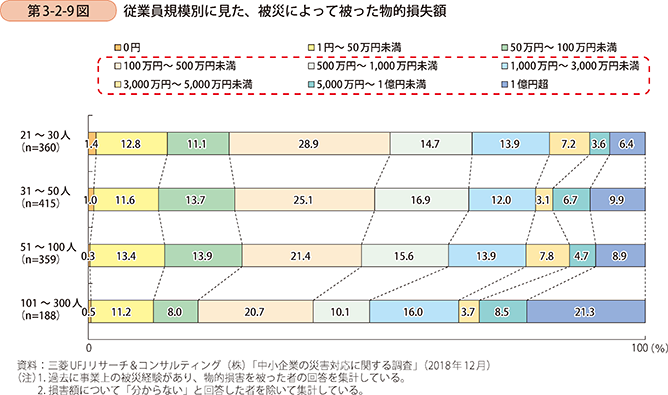

被災時における物的損失額を示す第3-2-9図によると、従業員の規模に関わらず、100万円以上の損害を受けた企業の割合が7割を超え、1,000万円以上の損害を受けた企業の割合も3割を超えている。

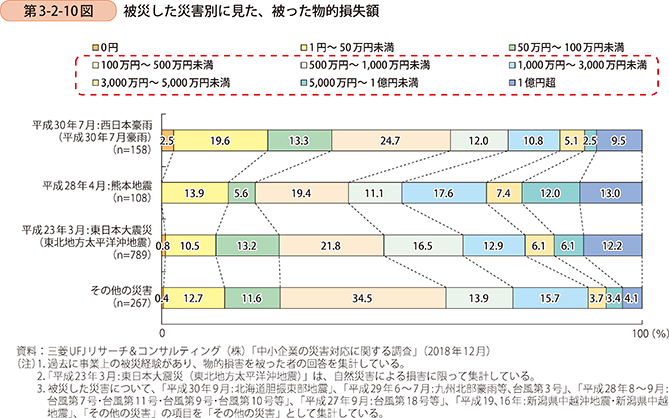

第3-2-10図は、中小企業が過去に被災した災害別に、被った物的損失額を見たものである。いずれの災害においても、100万円を超える物的損害を被っている企業の割合が大部分を占めていることが分かる。

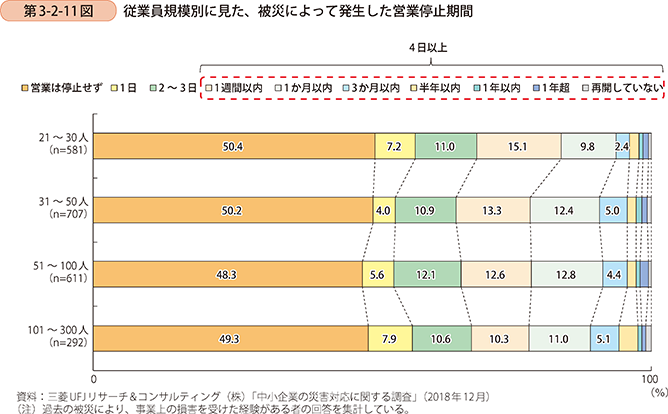

中小企業の被災時における営業停止期間を示す第3-2-11図によると、従業員規模に関わらず、約半数が「営業は停止せず」と回答する一方、4日以上営業を停止した企業は3割を超えていることが分かる。

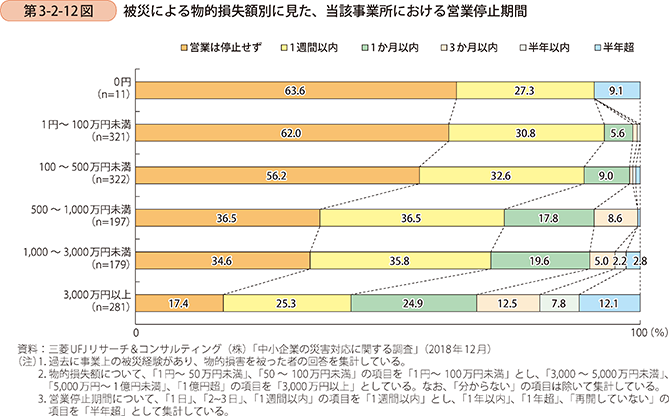

第3-2-12図は、被災による営業停止期間を、物的損失額別に示したものである。損害額が大きいほど、「営業は停止せず」と回答した企業の割合が低くなり、営業停止期間が長くなる傾向がある。建物・設備などの物的損害が、復旧に影響を及ぼしているものと推察される。

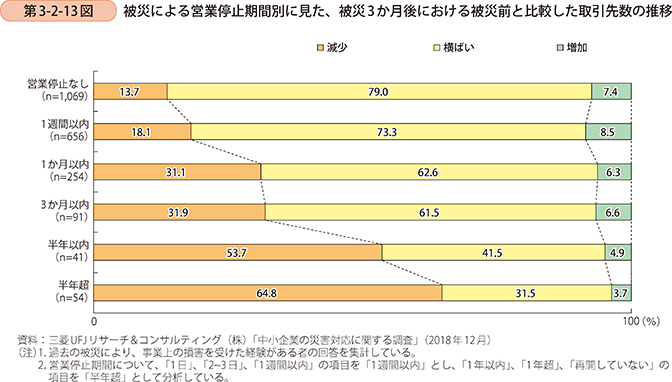

第3-2-13図は、被災による営業停止期間別に、被災3か月後における被災前と比較した取引先数の推移を見たものである。これによると、営業停止期間が長いほど、取引先数が減少する傾向にある。

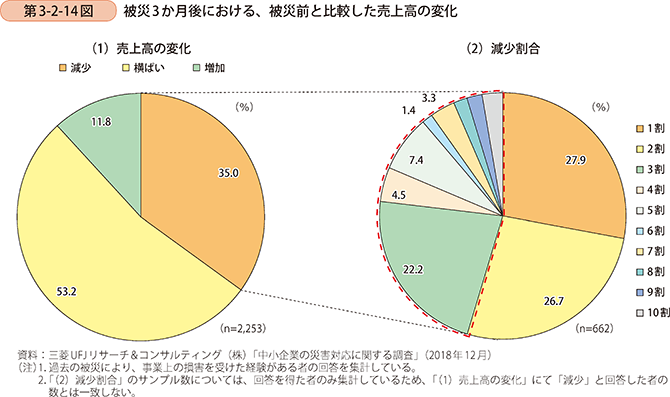

第3-2-14図は、過去に被災経験がある企業の、被災3か月後における、被災前と比較した売上高の変化を見たものである。被災した企業の35%で、売上高が減少している。また、売上高が減少した企業における売上高の減少割合を見ると、3割以上と回答した企業が半数近くを占めていることが分かる。

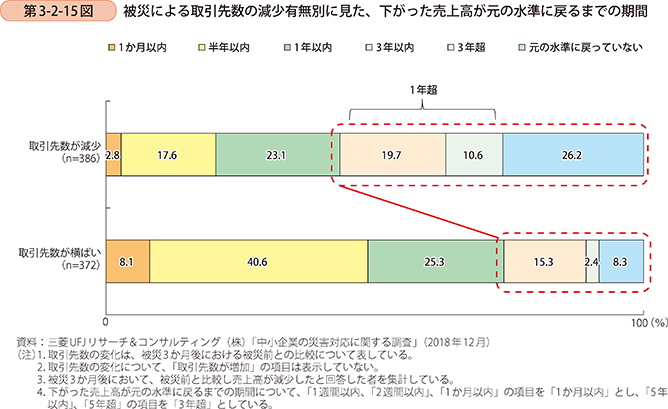

第3-2-15図は、売上高が下がった企業を対象にして、取引先数減少の有無別に、売上高が元の水準に戻るまでの期間を示している。被災して取引先数が減少した企業では、横ばいの企業と比べて、元の水準に戻るまでに1年超を要した企業や、元の水準に戻っていない企業の割合が高い。被災によって取引先が減少すれば、売上高が元に戻るまでに時間が掛かる傾向が見て取れる。したがって、売上高を被災前の水準に維持するためには、取引先数の減少を防ぐ必要もあると考えられる。

以上のとおり、自然災害による中小企業の被災は、物的損失に加えて、営業停止、取引先数の減少、売上高の減少などの事業上の影響をもたらすことが分かる。さらに、営業停止期間が長引くほど取引先数が減少する可能性が高まり、それにより、被災によって下がった売上高が元の水準に戻るまでの期間が長期化することを踏まえると、被災後における円滑な事業継続のためにも、営業停止期間を短期間に抑えることが重要と考えられる。

〔4〕復興に向けて活用したもの

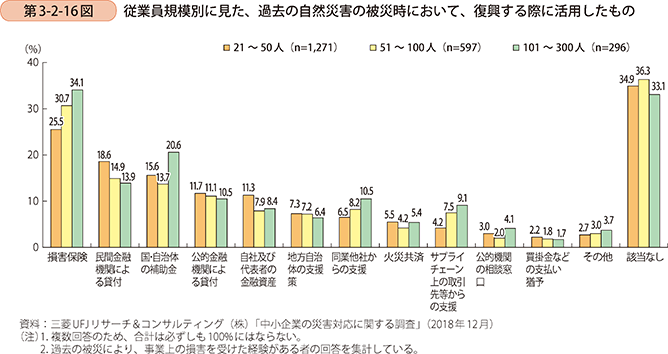

第3-2-16図では、被災した中小企業が復興する際に活用した支援策などを示している。これを見ると、「損害保険」と回答した割合が最も高く、次いで「民間金融機関による貸付」、「国・自治体の補助金」と続いており、公的な支援策のみならず民間サービスの活用も重要であることが分かる。

コラム3-2-1

中小企業の災害に備えた強靱化の取組

●中小企業強靱化研究会の開催(2018年11月~)

2018年度は、2018年7月の西日本豪雨をはじめ、相次ぐ台風被害や北海道胆振東部地震など、地域の中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業等」という。)に甚大な影響を及ぼす大規模災害が頻発した。とりわけ、西日本豪雨においては、被害が11府県に及び、中小企業被害額は4,738億円(※)の被害が生ずるなど、広範囲かつ大規模な被害となった。

こうした自然災害に対して、事前のリスク認知や備えを講ずることなく被災した場合、発災直後の混乱や被害により、影響が拡大するおそれがある。一方、平時から防災・減災対策や災害時の代替先の確保、他社との連携、保険・共済などのリスクファイナンスの活用に取り組んでいる事業者は、被災した場合であっても、被害の拡大の回避や復旧支援の獲得、早期の事業再開に成功している事例が存在する。

これまでも中小企業庁では、BCPの策定・運用に必要な事項などをまとめた「中小企業BCP策定運用指針」の公表や、日本政策金融公庫では当該指針に基づき策定したBCPによる施設の耐震化などの取組に対して融資を行う制度を設けて、自然災害への事前の備えを後押しするための施策を講じてきているが、未だ中小企業・小規模事業者の取組は一部に止まっており、一連の自然災害の教訓も踏まえて、更なる取組を促すため、外部有識者からなる「中小企業強靱化研究会」を立ち上げた。

中小企業・小規模事業者の取組を促すためには、事業者自らの取組に加えて、中小企業・小規模事業者を取り巻く関係者の協力も必要である。このため、防災・減災の専門家に加えて、サプライチェーンの大企業や損害保険業界などにも参画いただき、事前の備えを促進するために官民に期待される取組を多角的に検討し、検討結果は、「中小企業・小規模事業者強靱化対策パッケージ」(2019年1月)としてとりまとめた。

(※)中小企業被害額については、激甚災害指定に係る被害調査時点において、自治体から直接被害として報告のあったもの。

●「中小企業・小規模事業者強靱化対策パッケージ」について

官民の多様な主体による取組を強化し、中小企業・小規模事業者の防災・減災対策の取組を加速化していくために、2018年12月14日に改訂された「国土強靱化基本計画(閣議決定)」に沿って総合的な取組を進めていく。

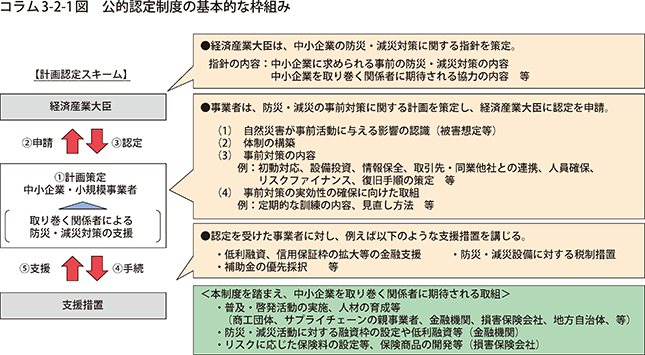

(1)中小企業が、自然災害に備えた事前対策を強化する取組に対して、新たに公的認定制度を設け各種支援措置を講ずる。

(2)公的認定制度の取組内容として、保険加入などを始めとするリスクファイナンス対策の取組を盛り込むことで、リスクファイナンスの取組の促進を図る。

(3)2018年度補正予算を活用して、中小企業の自然災害対応を強化していくため、

〔1〕商工会・商工会議所などの経営指導員による事前対策の啓発活動や、中小企業向けセミナーを全国各地で開催する。

〔2〕公的認定制度を中小企業が活用できるよう、全国各地でワークショップ開催や、中小企業に赴き計画策定を支援するハンズオン支援を実施し、事業者単体又は連携して実施する事前対策の取組を広めていく。

〔3〕中小企業の取組を支援・指導できる人材育成のため、経営指導員や地域の中小企業診断士向けの研修会を開催し、指導人材などを各地に配置していく。

(4)こうした取組を進めていくに当たり、サプライチェーン上の親事業者、地方自治体、損害保険会社・代理店、地域金融機関、商工団体などの中小企業を取り巻く関係者の役割は大きく、これら機関からの働きかけが期待される。

●中小企業強靱化法案による支援措置

「中小企業・小規模事業者強靱化対策パッケージ」における対策の実現に向けて今通常国会に、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案(中小企業強靱化法案)」を提出した。

同法律案における主要な措置事項は以下のとおりとなっている。

(1)事業継続力強化に対する基本方針を策定する。

(2)中小企業の事業継続力強化に関する計画を認定し、認定事業者に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制措置、補助金優先採択などの支援措置を講ずる。

(3)商工会又は商工会議所が市町村と共同して行う、小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業(普及啓発、指導助言など)に関する計画を都道府県が認定する制度を創設する。