4 雇用急拡大企業の実態

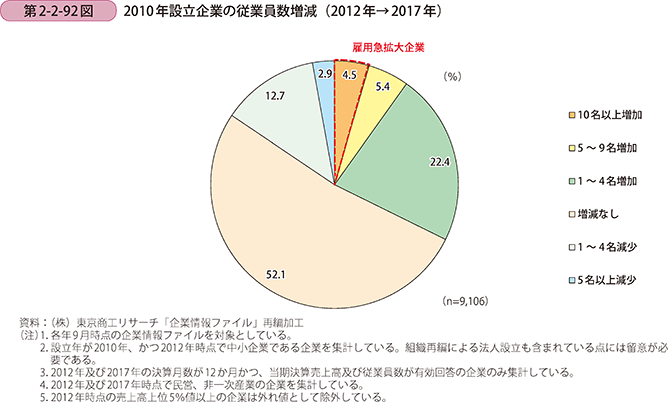

ここからは、(株)東京商工リサーチの企業情報ファイルに収録されている2010年設立企業を基に、起業後雇用を拡大させている企業について分析する。

第2-2-92図は、抽出した2010年設立企業の従業員数の増減を見たものである。このうち、事業が軌道に乗り始めていることが多いと考えられる起業2年目(2012年)からの5年間で従業員数を10名以上増加させた企業を「雇用急拡大企業」と定義し、その特徴について見ていく。

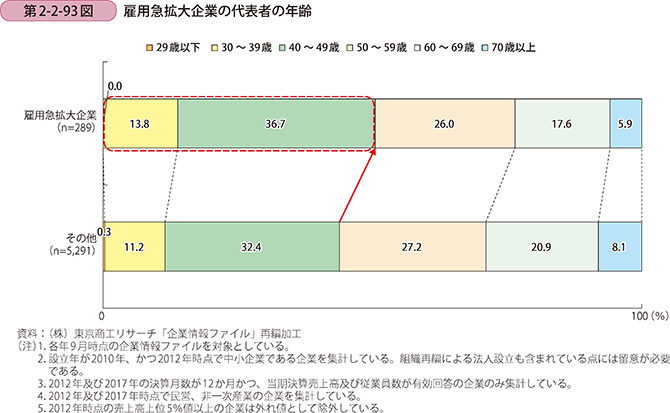

〔1〕雇用急拡大企業の代表者の年齢構成

第2-2-93図は、雇用急拡大企業、及びその他の2010年設立企業の代表者の年齢32について見たものである。これを見ると、雇用急拡大企業の方が30~39歳、40~49歳の割合が高いことが分かる。

32 2017年時点(設立の7年後)の年齢を集計している。設立以降代表者が交代している場合は創業者でないことには留意が必要である。

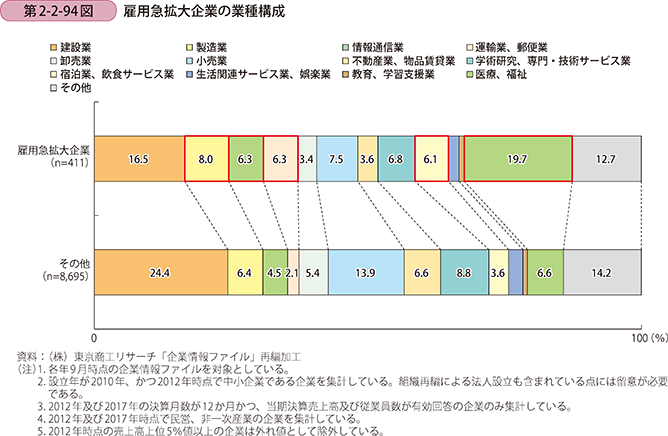

〔2〕雇用急拡大企業の業種構成

第2-2-94図は、雇用急拡大企業とその他の2010年設立企業の業種構成について見たものである。これを見ると、雇用急拡大企業では、医療・福祉が占める割合が特に高く、他には、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、宿泊業・飲食サービス業などの割合が相対的に高いことが分かる33。

33 業種によって、従業員数を多く必要とする業種、しない業種があることには留意が必要である。

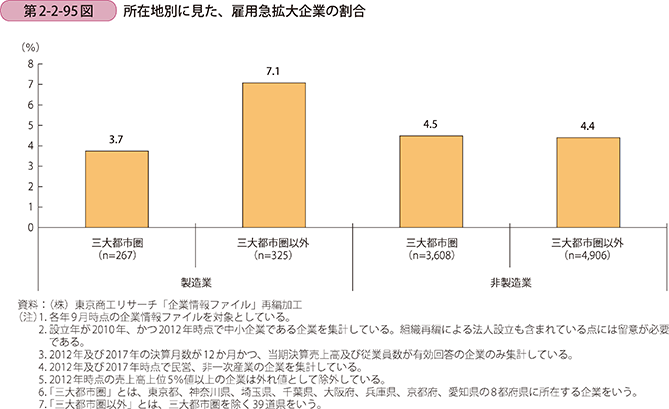

〔3〕所在地別の雇用急拡大企業の割合

第2-2-95図は、2010年設立企業に占める雇用急拡大企業の割合を、三大都市圏に所在するか否か、また、製造業か非製造業かで見たものである。製造業では、三大都市圏以外の方が雇用急拡大企業の割合が高いことが分かる。また、非製造業では、三大都市圏と三大都市圏以外で、割合に大きな差異はないことが分かる。

コラム2-2-6

日本のスタートアップエコシステムの強化に向けて(J-Startupプログラム)

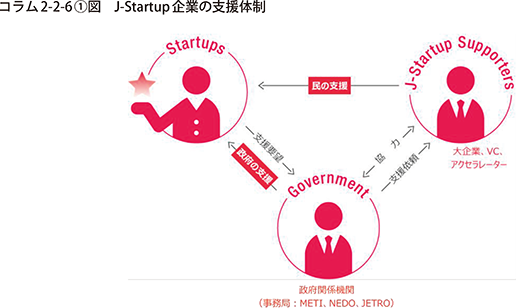

政府では、「企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業(ユニコーン)又は上場ベンチャー企業を2023年までに20社創出」という目標を新たに掲げた。J-Startupプログラムでは、グローバルで成長するスタートアップの創出を通じて政府の目標達成を目指すとともに、ロールモデルの創出により、自ら企業を立ち上げて挑戦をするという起業家精神を社会全体で醸成し、日本のスタートアップエコシステムのさらなる強化を図ることを目的とする。

●ロールモデルの創出

トップベンチャーキャピタリスト、アクセラレーター、大企業のイノベーション担当などにより、ミッション・独創性・成長性等の観点から推薦されたスタートアップを「J-Startup企業」として選定。政府関係機関や「J-Startup Supporters(大企業、ベンチャーキャピタル、アクセラレーター等)」による、J-Startup企業への官民での集中支援を通じ、世界で活躍するロールモデルの創出を行う。

<政府による集中支援の例>

- J-Startupロゴの使用(選定企業としてのブランディング)

- 特設ホームページ、国内外メディアによるPR

- 大臣等政府の海外ミッションへの参加

- 海外・国内大規模イベントへの出展支援

- 各種補助金等の支援施策における優遇、手続きの簡素化

- ビジネスマッチング(大企業幹部、省庁等への個別のつなぎ)

- 規制のサンドボックス 34 の積極活用

- その他規制等に関する要望への対応

34 AI、IoT、ブロックチェーン等の革新的な技術の実用化の可能性を検証し、実証により得られたデータを用いて規制制度の見直しにつなげる制度。

<J-Startup Supportersによる集中支援の例>

- 事業スペースの提供・料金優遇(オフィス・工場空きスペース・研修施設・ショールーム等)

- ロボット、製品・部品、インフラ網等を使った実証実験への協力

- 検証環境や解析機器の提供

- 専門家・ノウハウを持つ人材によるアドバイス

- 自社顧客・関係会社等の紹介

●海外展開支援

国内外で開催される展示会等への出展支援を実施し、国内外における日本のスタートアップのプレゼンス向上を目指す。また、先進地域に設置されたJETROグローバルアクセラレーション・ハブによる現地情報の提供やメンタリング、現地コミュニティの形成支援等による日本のスタートアップの海外展開支援を実施する。

●インバウンド支援

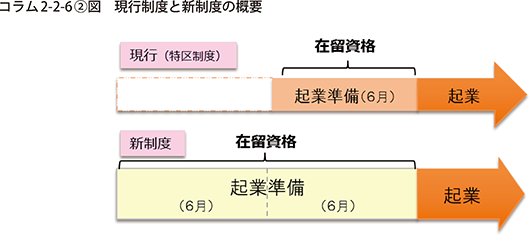

JETROグローバルアクセラレーション・ハブにて外国人起業家等の日本への進出を支援し、日本側での市場調査やビジネスプラン作成の支援等で連携を実施する。また、国の認定を受けた地方公共団体において、外国人起業家が起業の準備をするために、最長1年間の在留資格を獲得可能となる制度を設け、外国人起業家の日本への呼び込みを強化し、グローバルなスタートアップエコシステムの構築を推進する。

コラム2-2-7

移住創業者

本コラムでは、移住に合わせて起業する「移住創業者」について分析する。

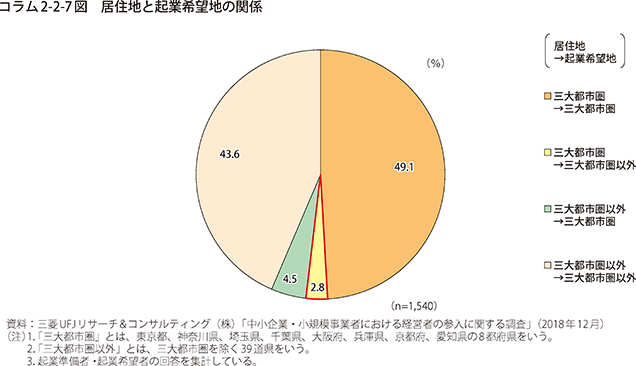

コラム2-2-7図は「経営者参入調査」における起業準備者・起業希望者の現在の居住地と起業希望地の関係性について見たものである。これを見ると、現在の居住地は都市部(三大都市圏)だが、地方部(三大都市圏以外)で起業しようとしている者が少ないながら一定数いることが分かる35。

35 必ずしも起業希望地への移住を想定しているとは限らないことには留意が必要である。

地方部で移住創業者を取り込むことが地域人口の維持に直接つながるわけではない。しかし、移住創業者が地域外の情報や人脈をもたらしてくれれば、地域内の起業希望者や経営者の刺激となり、地域経済全体の活性化が期待できる。

起業や移住を前提とせず、その地域に興味のある地域外の人材が地域内の人々と交流する場を設けるような取組も、地域経済を活性化するためには有効ではないだろうか。

事例2-2-11:株式会社スリーアイバード

「地域の起業支援拠点をいかし、新たな挑戦をする企業」

秋田県五城目町の株式会社スリーアイバード(従業員4名、資本金300万円)は、無人航空機(以下「ドローン」という。)の操縦士や安全運航管理者を養成する企業である。廃校となった旧馬場目小学校を活用した町営の起業家支援施設である五城目町地域活性化支援センター(通称BABAME BASE)に入居し、ドローンスクール「Dアカデミー東北」を運営している。また、建設業団体、秋田県及び五城目町と、建設業のICT技術者育成を支援するため設立された、五城目町のスキー場を拠点とする「i-Academy恋地」の運営の中核を担っている。

同社社長である伊藤驍氏は、秋田工業高等専門学校で名誉教授として教鞭をとっていたが、県内企業とともに人口減少が加速する中、地元秋田を元気にしたいという思いがあり、これまでの知識・経験や人的ネットワークをいかして地域の抱える課題の解決ができないかと模索をし始めた。

起業に向けて、知人の出身地だった五城目町役場に相談すると、BABAME BASEを紹介された。座学と実習を同一の場所で実施できるドローンスクールは少ないが、BABAME BASEでは学校の広い校庭や体育館、近隣の恋地スキー場でドローンや重機を自由に使うことができるため、ここに入居すれば1か所で実践的な研修を行えることが同業者との差別化につながると考えた。また、BABAME BASEには多様な事業を手掛ける起業家が入居しており、地域の起業コミュニティとしても魅力があった。

2016年、秋田市の測量調査会社などから出資を得て起業し、BABAME BASEへ入居した。ドローンの活用により、人手不足の建設業界で多様な人材が活躍できる社会を実現すべく、若者や女性をターゲットに研修を開始した。建設業やドローンに関心のない若者や女性に少しでも目を向けてもらえるよう、BABAME BASEに入居する広告デザイン会社に研修パンフレットを作成してもらうなど、BABAME BASE内での連携が事業にいかされることもあった。

また、自社の事業展開に加え、BABAME BASEに入居するハバタク株式会社(秋田県五城目町)が実施しているベンチャー育成事業「ドチャベン(土着ベンチャー)・アクセラレータープログラム36」の運営に協力するなど、地元の創業機運の盛り上げにも一役買っている。既にBABAME BASEには地元出身の起業家だけでなく、県外から移住してきた起業家も入居しており、またその年代も幅広い。多様なバックグラウンドをもつ起業家同士の交流次第では新しい事業が次々立ち上がる可能性もあるという。

36 秋田県で起業する挑戦者=土着ベンチャー(ドチャベン)を、全力応援するプログラム。「セミナー・現地プログラム」「ビジネスプランコンテスト」、選抜されたチームが参加する「起業家育成プログラム」の3部構成で、田舎発の事業創出を目指している。

「地方にも新しいことに挑戦する環境が整い始めている。五城目を起点に、地域を更に盛り上げていきたい」と伊藤社長は語る。

事例2-2-12:株式会社エヌビィー健康研究所

「地域の高度人材を有効活用し、成長を図る企業」

北海道札幌市の株式会社エヌビィー健康研究所(従業員13名、資本金3億3,960万円)は、新薬の研究開発に特化した創薬ベンチャー企業である。

同社社長の高山喜好氏は、博士課程修了後、大手製薬企業で医薬品の研究開発に従事する中で、臨床現場のニーズと製薬業界の研究テーマが必ずしも一致しないことに疑問を感じていた。また、製薬業界の研究開発が、自前主義から大学や中小企業の技術を活用するスタイルへ変化しつつあると感じていた。こうした背景から、高山社長は自由度の高い創薬ビジネスを立ち上げるため、2006年に埼玉県で起業した。

当初は創薬のコンサルティング事業を主力としていたが、起業翌年、埼玉県が運営するインキュベーション施設への入居を機に、創薬の初期段階の分析や試験などの研究開発を受託する事業を開始。当時はリーマン・ショックの影響もあって資金繰りには苦労したが、前職で培った人脈をいかして効率的な設備投資を行い、徐々に雇用も増やしていった。

2012年、インキュベーション施設の入居期限を迎え、転居先を探すことになった。高山社長は、同社の強みを深掘りするには「設備機器の充実」、「社員のレベルアップ」、「携わる高度人材の採用」が欠かせないと考え、自らの出身地でもある北海道のインキュベーション施設「北大ビジネス・スプリング37」に移転を決定。社員が大学の実験施設や専門機器を利用したり、セミナーに参加したりできる環境を整えた。さらに、北海道には製薬企業が少なく、道内の高度理系人材が就職を機に道外に流出してしまうという行政課題があり、自治体や公的機関の支援を受けやすいというメリットがあったことも大きかったという。

37 北海道大学などと連携して独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部が運営するインキュベーション施設。

高山社長の狙いは的中し、移転後に北海道大学の研究員や大学院生の採用に成功。その後も採用を続け、研究員を10名にまで増員している。高山社長は「当社が必要とする研究員の獲得と社員が充実した研究に従事できる環境の確保ができている。今後も、事業の根幹である基礎研究を担う社員を採用・育成し、事業拡大を図っていきたい」と語る。

同社は、2016年、2018年に相次いで大型の資金調達を行い、研究開発受託から創薬シーズ創出へビジネスモデルを変革し、更なる成長拡大を目指している。社会・社員・地域への貢献をミッションに掲げて、高山社長は挑戦を続ける。

事例2-2-13:滋賀県東近江市

「市民に起業希望者へ出資をしてもらう新たな形態で起業を支援する地方自治体」

滋賀県東近江市は、人口約11万5,000人で、西に琵琶湖、東に鈴鹿山脈を望む水と緑の豊かな市で、近江商人の発祥地の一つでもある。こうした立地と時代背景から、かつてより豊富な自然資源を活用した事業活動が盛んな地域で、同市としても地域資源をいかした事業活動への支援に注力してきた。

同市では、2015年度の検討会を皮切りに、2018年度に「公益財団法人東近江三方よし基金」を立ち上げた。近江商人の「三方よし」(「売り手よし」、「買い手よし」、「世間よし」)の精神に則り、市民による寄付を原資に設立されたコミュニティファンドである。同基金の資金源には同市の補助金や市民からの寄付金のほか、地域金融機関からの融資などを組み合せ、官民組織そして地域住民が協働で起業希望者を支援する体制を整えている。

多様化する地域課題に対して、NPO法人などが地域資源をいかして解決しようとする場合、金融機関からの資金調達が難航するケースが多い。そこで、2014年度、同市は、そうした事業の立上げを支援しようと起業希望者に対して補助金を交付する制度である「コミュニティビジネススタートアップ支援事業」を立ち上げた。しかし、従来の補助事業では、起業希望者が事業の意義をアピールしたりアドバイスを受けたりする相手が支援事業の窓口である行政のみで、事業活動の受益者である市民の意見を直接反映する機会が乏しく、「地域の課題や資源を市民と共有すること」と「収益を生み出すこと」の両立が課題であった。

こうした背景から2016年度、起業希望者自身が事業を進めるに当たり市民からの出資を募り、支援金を集める手法を導入し、成果連動型の補助金交付制度に改めた。2018年度からは東近江三方よし基金も同制度の中で本格的に運用され始めている。

まず、同基金から資金提供を受けたい起業希望者は、事業計画の策定に合わせて何らかの明確な成果目標を設定する。事業計画は公開され、これに共感した市民は金融会社を通じて起業希望者に対して小口の出資を行う。起業希望者は市民投資家の出資金を元手に事業を展開し、当初掲げた目標を達成した場合は同基金から金融会社を通じて市民投資家に対して配当を加えて償還が行われる。

支援を受けた起業家は市民投資家から応援されているという実感と、出資金を返さなければならないという責任感を覚え、公益性と事業性の両面の向上を意識するようになる。また、市民投資家も出資金を回収するために、当事者意識を持って起業家の支援をするようになるのも特徴であるという。

「人と人、人と自然をつなぐ『志のあるお金』が地域の中を循環することで、持続可能な地域社会を創っていきたい」と同市まちづくり協働課と基金事務局の担当はともに語る。

事例2-2-14:チャレンジショップASUCOME(明日香夢-あすかむ-)

「行政、商工会、よろず支援拠点が連携して起業を支援する施設」

奈良県明日香村のチャレンジショップASUCOME(明日香夢-あすかむ-)は、明日香村が2014年4月にオープンした施設である。同施設は、周辺に奈良県立万葉文化館や酒船石遺跡、飛鳥寺などの豊富な歴史遺産に恵まれ、村内観光周遊の一拠点となっている。村内で開業を目指す創業希望者は、原則2年間、同施設内で、低予算で店舗運営の実践ができ、これまでに累計15人が出店し、10人が卒業、卒業者のうちの5人が村内で新店舗を開業している。

同施設では、明日香村、明日香村商工会、奈良県よろず支援拠点等が連携し、出店者の創業を支援している。それぞれの役割分担としては、〔1〕明日香村が月1回各店舗の売上確認や出店者との定例会議を開催、〔2〕よろず支援拠点が3か月に1回専門性をいかした出張相談や年1、2回個別相談会を実施、〔3〕商工会が平時の相談相手となり必要に応じて他の支援機関との顔つなぎ役、という分担である。

出店者の選定は、公募による創業希望者の中から、明日香村、明日香村商工会、飛鳥観光協会、よろず支援拠点で構成する選定委員会が審査し、決定する。同委員会において、連携する各団体が、出店者の支援の方向性などを共有することで、創業希望者は出店後、各団体の強みをいかした多角的なサポート体制の下、経営を実践で学び、課題解決や商品開発に取り組むことができる。

奈良県よろず支援拠点は、特定創業支援事業者に認定されている全国でも数少ないよろず支援拠点であり、創業支援に強みを持っている。同拠点が2014年9月から連携に加わったことで、より専門的な創業支援を行えるようになった。同拠点は、明日香村商工会にテレビ電話用タブレットを貸し出しており、同商工会内に設置されたテレビ電話はASUCOMEの出店者も利用できるため、支援体制の充実に寄与している。

同拠点のサブチーフコーディネーターの土本芳弘氏は「今後は創業後の支援を強化していきたい。希望に添う立地で店舗を確保できなかったなどの理由で、村内で開業できなかった人もいる。創業支援を維持継続しつつ、志半ばで断念する人を少しでも減らしたい。」と語る。