2 後継者教育

〔1〕後継者教育の取組

次に、円滑な事業承継にとって重要な後継者教育について、取組の効果などを明らかにしていく。中小企業庁が2017年4月に策定した「事業承継マニュアル9」においても、次期経営者として必要な実務能力、心構えを習得するための後継者教育の重要性について述べられている。

9 中小企業庁(2017b)

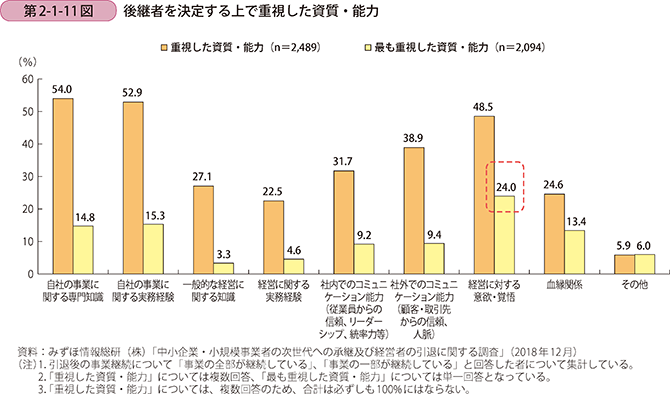

まず、事業承継した経営者が後継者を決定する上で重視した資質・能力について見たものが第2-1-11図である。重視した資質・能力としては、「自社の事業に関する専門知識」や「自社の事業に関する実務経験」を回答する割合が高く、自社の事業への理解を重視していることが分かる。ただし、最も重視されている資質・能力は、「経営に対する意欲・覚悟」という心構えの部分であることが見て取れる。

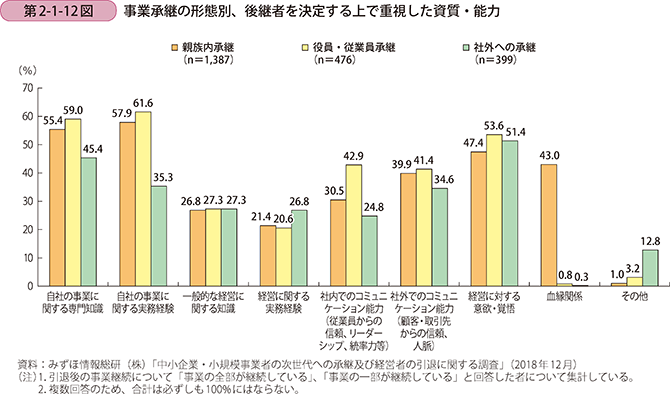

第2-1-12図は、前掲第2-1-11図で見た後継者を決定する上で重視した資質・能力を、事業承継の形態別に示している。

親族内承継では、「血縁関係」と回答した割合が高いが、それ以上に、「自社の事業に関する専門知識」、「自社の事業に関する実務経験」が高く、知識や経験がより重視されていることが分かる。

役員・従業員承継では、他の形態と比べ、「社内でのコミュニケーション能力(従業員からの信頼、リーダーシップ、統率力等)」と回答した割合が高い。役員・従業員から経営者となる場合、将来のビジョンを打ち出す力や、組織のマネジメント能力、信頼に足る人格を有するかどうかを重視していると考えられる。

社外への承継では、他の形態と比べ、「自社の事業に関する専門知識」や「自社の事業に関する実務経験」を回答する割合は低く、「経営に対する意欲・覚悟」を重視する傾向にあると考えられる。

経営者が後継者に対し、意識的な後継者教育を行ったかどうかを事業承継の形態別に示したものが第2-1-13図である。親族内承継及び役員・従業員承継では、半数近くが意識的な後継者教育を行っていた。社外への承継でも約3割は意識した後継者教育を行っており、経営者の外部招聘やM&Aによる引継ぎであっても、後継者教育を行う者が一定数いることが分かった。

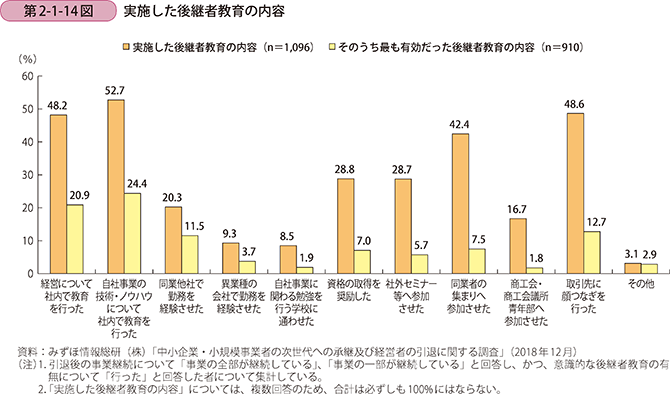

第2-1-14図は、実施した後継者教育の内容について見たものである。「自社事業の技術・ノウハウについて社内で教育を行った」、「取引先に顔つなぎを行った」、「経営について社内で教育を行った」など、事業に直接関わる内容のものが、実施割合が高かった。最も有効だった後継者教育の内容についても、社内教育、取引先への顔つなぎなどの回答が多かった。

実施した内容別に、回答企業のうち最も有効と回答した企業の割合を見ると、「同業他社で勤務を経験させた」が最も割合が高かった。

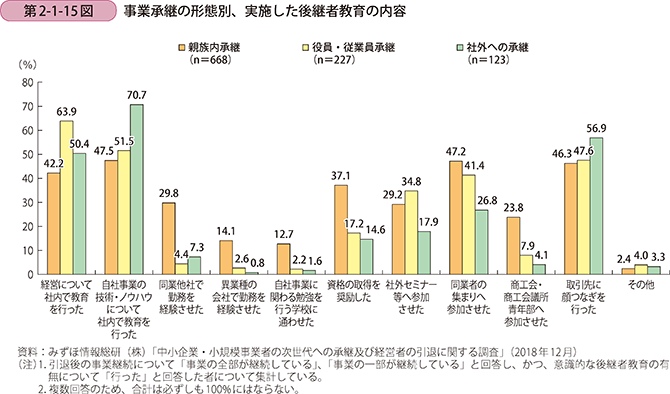

次に、事業承継の形態別に、実施した後継者教育の内容を見たものが第2-1-15図である。

親族外承継(役員・従業員承継及び社外への承継)は、親族内承継に比べ、「経営について社内で教育を行った」、「自社事業の技術・ノウハウについて社内で教育を行った」など、社内教育の実施割合が高かった。他方、親族内承継は、親族外承継に比べ、同業他社での勤務や資格の取得を含め、社外における教育の割合が高かった。

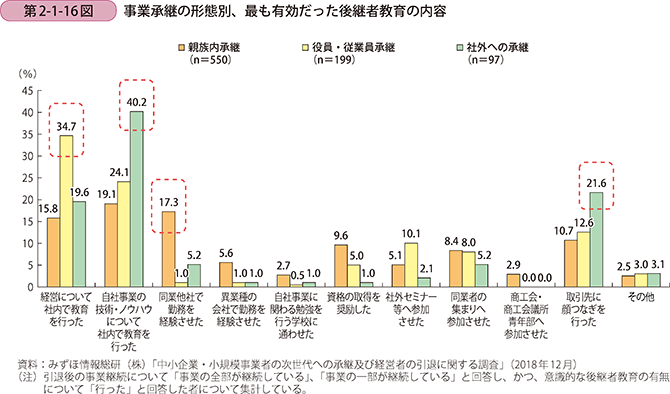

第2-1-16図は、特に、最も有効だった後継者教育の内容について、事業承継の形態別に示している。

親族内承継では、他の形態と比べて、「同業他社で勤務を経験させた」ことが、最も有効だったとした者が多い。長期的視点に立ち、親族の後継者に同業他社で経験を積んでもらい、それを自社に還元することが有効だとした経営者が多いと推察される。

役員・従業員承継では、「経営について社内で教育を行った」ことが最も有効だとする割合が高かった。役員・従業員に引き継ぐ場合、経営に関する教育は、社内で経営者から後継者に直接行うことが有効だと考える経営者が多いと推察される。

社外への承継では、「自社事業の技術・ノウハウについて社内で教育を行った」、「取引先に顔つなぎを行った」ことを最も有効だった後継者教育とした割合が高かった。社外の人材に対しては、直接自社事業に関わる内容の教育が効果的だったと考える経営者が多い。

〔2〕現在の後継者の働きぶりに対する満足度

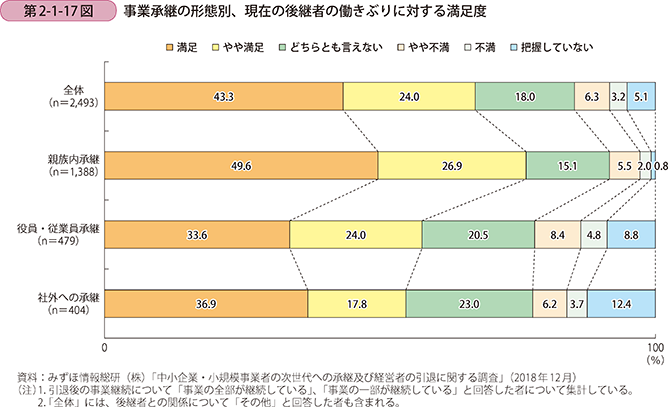

第2-1-17図は、現在の後継者の働きぶりに対する満足度を見たものである。全体で見ると、7割近くが「満足」又は「やや満足」としている。また、親族内承継は、後継者の働きぶりに対する満足度が、他の承継の形態に比べ高い。

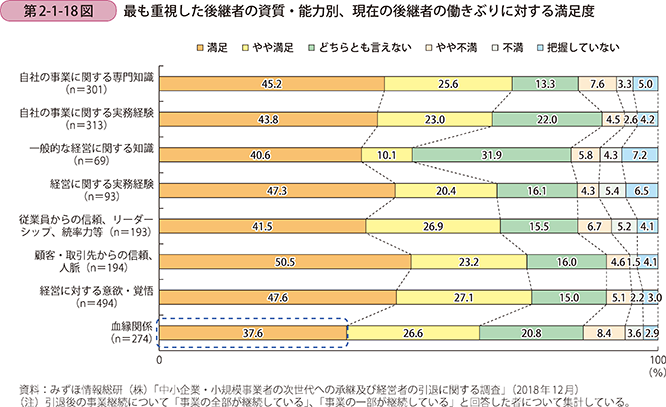

ただし、最も重視した後継者の資質・能力別に、現在の後継者の働きぶりに対する満足度について見ると、「血縁関係」を最も重視した者は、他の資質・能力を重視した場合に比べ、「満足」と回答した割合が低い(第2-1-18図)。親族内承継を重視するにしても、血縁関係以外の、後継者の資質・能力を重視して承継することが、働きぶりへの満足に結びつく傾向が高いといえよう。

また、「一般的な経営に関する知識」を最も重視した者は、他の資質・能力を重視した場合に比べ、「満足」、「やや満足」と回答した割合が低い。一般的な知識よりも、業務に関する専門知識、実務経験、人脈や経営に対する意欲・覚悟を重視したほうが、後継者の働きぶりに対する満足度が高まる可能性があると考えられる。

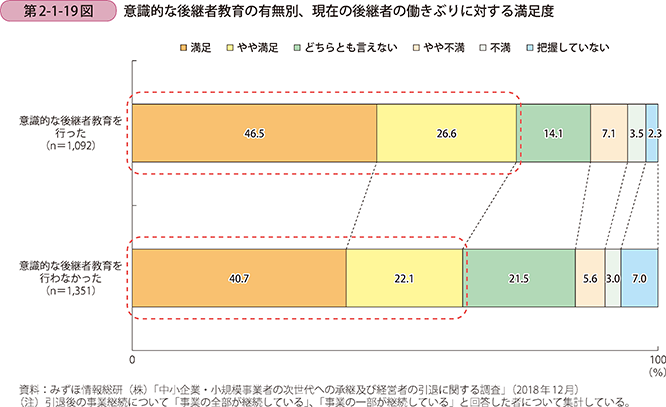

次に、第2-1-19図は、意識的な後継者教育の有無別に現在の後継者の働きぶりに対する満足度を示したものである。意識的な後継者教育を行った者の方が、現在の後継者の働きぶりに対する満足度は高い。

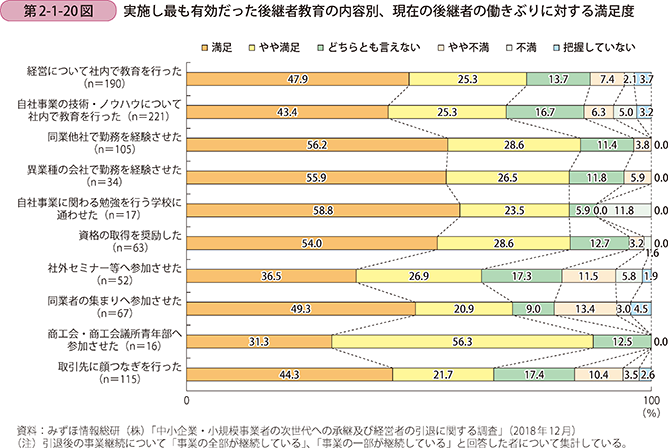

さらに、最も有効だったとした後継者教育別に、現在の後継者の働きぶりに対する満足度を見たものが第2-1-20図である。「社外セミナー等へ参加させた」や「取引先に顔つなぎを行った」などの比較的短期間で実施可能なものに比べ、「自社事業に関わる勉強を行う学校に通わせた」や「同業他社で勤務を経験させた」などの長い時間を要すると考えられる教育を実施した場合の方が、現在の後継者の働きぶりに対し「満足」と感じた割合が高い。効果的な後継者教育には、時間をかける必要があるといえよう。

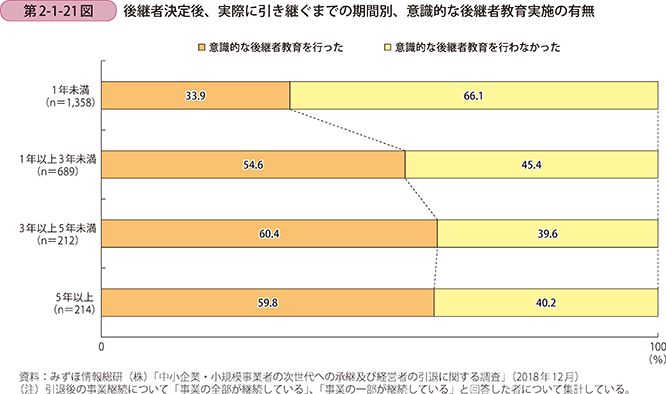

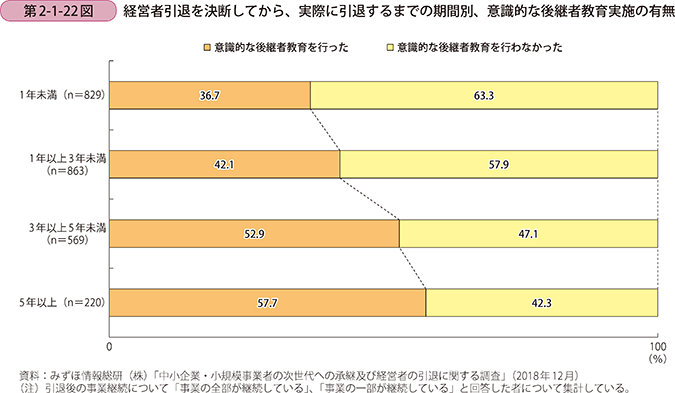

次に、第2-1-21図では、後継者決定から実際に引き継ぐまでの期間別に、意識的な後継者教育実施の有無を示している。また、第2-1-22図は、経営者引退を決断してから実際に引退するまでの期間別に、意識的な後継者教育実施の有無を示している。

後継者決定後、引き継ぐまでの期間が長いほど、また、経営者の引退決断から引き継ぐまでの期間が長いほど、意識的な後継者教育の実施割合が高い傾向がある。後継者教育に十分な時間をかけるには、経営者としての引退や後継者の決定に関して、より早期に決断を行うことが大切だといえよう。

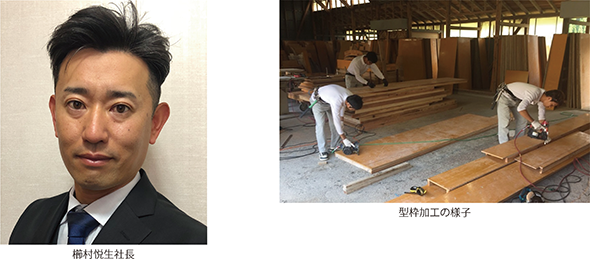

事例2-1-1:株式会社クシムラ組

「段階的に仕事を任せることで後継者の成長を促し、事業承継を円滑に行った企業」

福井県南越前町の株式会社クシムラ組(従業員14名、資本金1,000万円)は、1958年に設立した型枠工事の企業である。社長の櫛村悦生氏は、3代目となる。

前社長の櫛村繁一氏は、娘婿となった悦生氏を、2005年に従業員として迎え入れた。以前勤めていた建設会社では現場監督の経験しかなかったため、繁一氏は悦生氏に、まずは現場の型枠工としてのノウハウを学ばせた。その後、リーマン・ショックや公共事業の減少により、売上高はピーク時の7~8,000万円から3,500万円まで落ち込み、非常に厳しい経営状況になった。繁一氏は、この経営危機を打破するため、将来の事業承継を見据え、この難局を乗り越えることで、悦生氏に後継者として成長してもらいたいという狙いから、現場は熟練した社員に任せ、2011年から悦生氏を専務に昇格させ経営改革に専念させた。

悦生氏は、取引先や従業員と一体で、様々な経営改革を実施した。売上を安定させる取組としては、同業の若手経営者らと連携し、互いの繁閑に応じて仕事を紹介し合うことにした。業務効率化の取組としては、これまで1つの現場に全員で対応していたところ、大・小の工事をバランスよく受注することで、複数の現場を同時に対応できるようにした。人材活用の取組としては、外国人の活用を積極化した。技術向上の取組としては、熟練技術者が若手技術者に指導する体制を整備した。

また、どんぶり勘定だった資金繰りを細やかに管理することで、業務の改善点の洗い出しや経営計画の策定を行うことができるようになり、前述の経営改革を効果的に実施できた。経営改革は、受注増加や従業員の働きやすさにつながり、売上高は1億5,000万円とリーマン・ショック前の水準を超え、従業員も取組前の7人から14人まで増加した。

2016年に新しく社長になった時点で、悦生氏は、経営に関わる業務のほとんどを経験しており、また経営を好転させた実績などから従業員からの信用も厚く、円滑な事業承継を実行できた。悦生氏は、型枠工としての経験がない状態で同社に入ったが、繁一氏から段階を踏んで業務を任されたことで、着実に経営者としての力をつけることができた。

悦生氏は、「経営改革は進んだが、従業員の高齢化が進む中での若手育成など、まだ課題はある。今後の事業発展のために、経営改革の取組はこれからも積極的に行っていく。」と語る。

事例2-1-2:ツジ電子株式会社

「早めに従業員へ引継ぐ方針を決め、時間をかけて従業員に事業承継を行った企業」

茨城県土浦市のツジ電子株式会社(従業員18名、資本金3,000万円)は、1977年に創業し、放射光施設向けステッピングモーター10など、主に研究所や大学で利用される特注の電子装置を設計製造している。

10 装置の位置決めを行なう場合などに用いられるモーター。

創業25年を迎えた2002年、創業者である辻信行社長(当時)は50代半ばとなり、先を見据えて、事業承継について考え始めた。辻氏の2人の娘は事業を引き継ぐ意思がなく、娘婿も関心を持たなかったため、親族以外への事業承継が必須になった。同社は、自由な社風で、従業員が裁量を持って研究に注力でき、顧客に無期限でメンテナンスを行うなど、従業員も顧客も大切にしていた。M&Aによる事業譲渡では、社風の変化、従業員の士気の低下、サービスの質の低下などを招きかねないとの懸念から、企業文化を十分に理解している従業員への事業承継が最適と考えた。辻氏は、従業員のうち指導力に長けている植松弘之氏(現社長)に後継者になるよう打診したが、植松氏はエンジニアとして働きたい、他に適任者がいるのではないか、という思いから、後継者になることを辞退した。辻氏は、植松氏にまずは経営に触れてもらうため、植松氏を説得し2006年に取締役に抜擢した。辻氏は、その後、植松氏の右腕になる人材として、経理を一手に引き受けISO9001の認証取得にも尽力した高野稔氏を2010年に取締役に抜擢した。

2013年には、将来を見据えて、中小企業診断士の支援のもと、知的資産経営11報告書を作成した。これにより、従業員全員が、自社の強みの源泉や経営方針を認識し、会社をより良くするための知恵を出し合える体制を構築できた。その結果、売上高、収益の向上につながっている。

11 自社の強み(知的資産)を把握し、それを活用することで業績の向上に結び付ける経営をいう。

植松氏は、同社が進むべき方向性が明確になったことが後押しとなり、他の従業員のためにも社長に就任することを決断した。2017年に、辻氏から植松氏に社長を交代し、辻氏は会長となった。株式については、2018年までに辻氏の株式を徐々に植松氏に譲渡し、現在では植松氏の持ち株比率が辻氏を逆転している。事業承継に十分な準備期間を設けたこと、組織が成長できる土台を作ったことで、承継は円滑に進み、今後の発展を見据えて様々な取組を実施できている。

植松氏は、「これからも、従業員・顧客の両方にとって良い企業であり続けたい。知的資産経営報告書を軸に、成長に向けた取組を実施していく。」と語る。

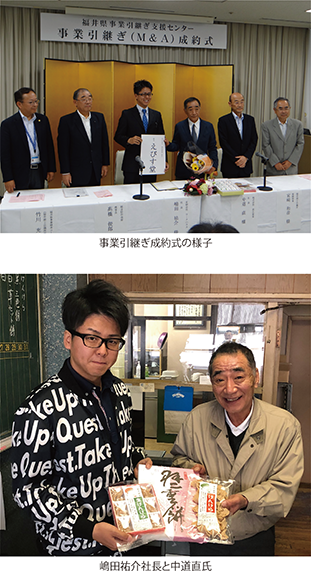

事例2-1-3:株式会社恵比須堂

「支援機関の円滑なマッチングにより、異業種企業へ事業を譲り渡した老舗和菓子店」

福井県福井市の株式会社恵比須堂(従業員5名、資本金1000万円)は、1917年に創業した、和菓子製造を行う老舗企業である。規模は大きくないが、「羽二重餅」や「けんけら」等の福井を代表する銘菓を作り続け、駅や空港、観光地で販売されてきた。

中道直社長(2017年当時)は、老舗の3代目として1983年に同社の従業員から社長に就任して以降、事業環境の変化に揉まれながらも、伝統を守るべく懸命に働いてきた。近年ようやく経営は安定してきたが、自身の年齢が60代半ばとなり、体力の限界を感じるようになった。事業承継を考えたが、社長の子供達は県外で働いており、従業員にも引き受け手がおらず、後継者を見つけるのに苦労していた。

そこで中道社長は、2017年9月、事業を引き継いでくれる候補者を探すため、福井商工会議所に相談に行ったところ、福井県事業引継ぎ支援センターを紹介された。相談する中で「従業員の雇用の維持」などを条件にできることが分かり、第三者に事業を引き渡すことを決め、広くマッチング先を募った。

同センターの効果的な周知活動により、早速2か月程度で、福井信用金庫より、有限会社ワークハウス(従業員15名、資本金300万円)が事業規模拡大のために譲受けを検討していると紹介された。同社は、障害者就労継続支援(A型・B型)事業12を行っており、利用者13の仕事内容は袋詰めやアイロンがけ等の軽作業が中心だったが、能力の高い利用者も多くいることから、仕事内容の多様化を求めていた。嶋田祐介社長は、和菓子製造事業であれば、能力を活かすことができ、やりがいもあるため、うってつけの事業だと判断した。

12 通常の事業所に雇用されることが困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。

13 同事業を利用し、就労する者を指す。

中道社長は、話を聞いた当初、異業種への引き継ぎに不安もあったというが、嶋田社長との対話や、利用者の真摯に学ぶ姿勢を見て、事業譲渡を決断した。同センター、福井商工会議所、福井信用金庫らのサポートのもとで、手続き面も順調に進み、2018年5月に事業の全部譲渡が成約した。小規模な事業譲渡のため、代表間の合意で柔軟に、引き継ぐ経営資源の内容や評価を判断できたことがスムーズな引継ぎにつながった。

もともといた従業員5名は継続雇用され、そこに若手の利用者4名が加わり、職場の活気が増した。これまでは、事業の先が見えないため、事業の改善が進まなかったが、現在は、新商品の開発や仕事の効率化に積極的になっている。また、中道社長は、会社を畳み社長を退いた後も指導役として週に3回ほどは出勤しており、取引先との関係や、細かなノウハウについても遺漏なく承継できている。

中道社長は、「従業員や取引先との関係を守ることができ、肩の荷が下りた、という思いである。引き継いだ後も、事業に関わることができ充実している。新しくなった『えびす堂』の発展に貢献していきたいと思う。」と語る。

事例2-1-4:有限会社いばら

「譲渡し側、譲受け側相互が積極的に動き、税理士の支援のもと、早期のM&Aを実現した事例」

新潟県新潟市の有限会社いばら(従業員7名、資本金300万円)は、自動車販売、自動車整備を行う企業である。鈑金や塗装技術に強みを持ち、地域に根付いて事業を営んできた。

前社長(現会長)の佐藤武雄氏は、経営者仲間から事業承継には7、8年ほどかかると言われ、65歳(2019年現在は74歳)ごろから事業承継の準備を始めた。当時いた従業員4名と、会社を信頼してくれている顧客のためにも、事業を継続したいと考えていた。まず息子や従業員への引継ぎを検討したが、息子も従業員も望まなかったため、M&Aによる社外の第三者への譲渡を模索した。広く譲渡先を探すため、取引先の同業や銀行、損害保険会社の担当者などに相談した。

現社長の櫻井裕樹氏は、父の経営する自動車販売会社に勤務していたが、自分自身で事業を経営したいという思いが強く、同業種で個人事業者として独立開業した。開業後、事業展開を検討する中で、異業種も含め、M&Aにより事業を引き継ぐことで、事業拡大したいと考えた。近隣にM&A仲介業者と連携する税理士がおり、櫻井氏はその税理士が主催する勉強会で、M&Aのメリットなどについて学んだ。また櫻井氏は、様々な機会で同業者や業界関係者に、M&Aに関心があることを伝えていた。

そのような中、櫻井氏は、中古車のオークション会場で知り合った損害保険会社の担当者経由で、佐藤氏を紹介された。櫻井氏にとって、独立したばかりの自身の事業にはない、同社が創業以来50年かけて築いてきた顧客基盤、自動車整備のノウハウと施設、自動車販売用のショールームなどに魅力を感じ、M&Aで引き継ぐことを希望した。佐藤氏は、面談などでのやりとりを通じて、櫻井氏が自社にはない自動車販売の知識やノウハウを有しているため今後の事業成長が期待でき、経営者としても従業員や顧客から信頼される人物だと判断し、事業の譲渡を決断した。

M&Aの手続きに当たっては、前述の税理士の支援を受けた。当事者だけでは分からないことが多かったが、専門性の高い税理士のサポートのお陰で、価格算定や譲渡の条件の調整、売買契約などのM&Aに関する一連の手続きを2か月という短期間で完了することができた。そして、櫻井氏が全株式を引継ぎ、社長に就任した。佐藤氏と櫻井氏が、それぞれM&Aに関する準備をしていたことが、スムーズな合意と引継ぎにつながったという。

引継ぎ後、櫻井氏は、ショールームのレイアウトを変え、新たにリースの商品を増やすなど、より顧客に満足してもらえるような取組を進めている。また、従業員とのコミュニケーションを密にとり、安心して働ける職場づくりを行っている。

櫻井氏は、「まずは、これまで佐藤会長が培ってきた顧客との信頼関係を引き継ぐことを第一に考えている。また、従業員との良好な関係を築くことにも注力している。今後は、顧客に満足してもらえる体制を整えながら、更に地域の役に立てるよう新事業にもチャレンジしていきたい。」と語る。佐藤氏は、「櫻井氏に安心して事業を任せることが出来ており、安定した引退生活を送ることができている。」と語る。

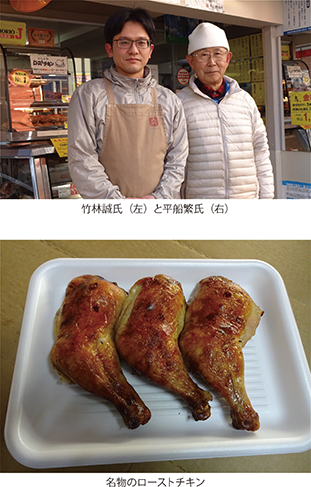

事例2-1-5:有限会社平船精肉店

「事業引継ぎ支援センターを介し、独立を希望する個人に事業を引き継いだ企業」

岩手県盛岡市の有限会社平船精肉店(承継時の従業員2名、資本金300万円)は、平船繁社長(当時)が、1960年に創業し、精肉及び惣菜を販売してきた。看板商品のローストチキンは商店街の名物となっている。

平船氏は、70歳を超えてから事業承継を検討し始めたが、子どもは勤め人で、従業員は60歳を超えており、事業継続を最優先に考えて社外の第三者への譲渡を決意した。第三者に引き継ぐには、同社の経営の健全性を示す必要があると考え、詳細な決算書の作成や自社株式評価の算出を行うなど入念な準備を行った。2013年にM&A仲介会社に相談したが良い譲渡先が見つからず、2016年にラジオで知った岩手県事業引継ぎ支援センターに、後継者探しの相談を行った。

竹林誠氏(現代表)は、医療福祉関係の会社員だったが、飲食店を経営していた母親の影響で、「いずれは経営者になりたい」と考えていたところ、知人経由で同センターを知った。事業を引き継いで経営者になるために同センターに相談し、同社を紹介された。

平船氏は、「平船精肉店」の屋号を残すこと、ローストチキンの味を守ること、従業員の雇用を守ることを引継ぎの条件とした。竹林氏は、経営状態の堅実さや譲渡条件の明確さに加え、実際に店舗を訪れて同社が地域で親しまれている精肉店であることを知り、この店を守りたいと思い、事業を承継することを決断した。平船氏も、竹林氏の人柄とやる気に接し、精肉店の経験はなくても事業の将来を託すことができると考えた。

引継ぎ資金については、竹林氏は、同センターから紹介された日本政策金融公庫から、スムーズに融資を受けられた。同センターの支援で、マッチングから半年ほどで事業譲渡の手続きは滞りなく完了し、2017年6月、竹林氏は個人事業者として「平船精肉店」事業を引き継いだ。竹林氏は、引き継ぐまでの3か月間、平船氏からローストチキンの仕込みや精肉の扱いなどを教わった。また、平船氏は、引継ぎ後も顧問として、取引先の問屋との顔つなぎ、常連客への紹介などを行い、竹林氏が円滑に事業を始められるよう尽力した。その結果、竹林氏は順調に事業を経営できており、2019年1月には法人成りし、株式会社ちくりん館を設立した。竹林氏は同社社長として、平船精肉店を運営している。平船氏は、経営・技術ともに十分な引継ぎが行えたため、2019年5月末で顧問からも退く予定である。

平船氏は、「平船精肉店の屋号と看板商品のローストチキン、従業員が働く場所を守れて、安心して引退できた。」と語る。竹林氏は、「経営の経験がなかったため、事業引継ぎ支援センターから事業計画作成を手厚くフォローしてもらったことが心強かった。今後はローストチキンの販売先を広げるなど、事業を拡大していきたい。」と語る。

事例2-1-6:アイフォーコムホールディングス株式会社、アイフォーコム京栄株式会社

「M&Aにより隣接業種のグループに加わり、シナジー効果を発揮した企業」

神奈川県相模原市のアイフォーコム京栄株式会社(従業員13名、資本金1,000万円、以下同社という)は、ハードウェア及びソフトウェアの受託開発を行う、1954年に株式会社京栄として創業した企業である。2016年、ソフトウェア開発を行うアイフォーコム株式会社(資本金1億円)を中核とするアイフォーコムグループ14に加わった。

14 アイフォーコムグループ(全体の従業員350名)は、アイフォーコムホールディングス株式会社(資本金1億7500万円)を親会社として、アイフォーコム株式会社、アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社、アイフォーコム京栄株式会社の3社のグループ会社で構成される。

同社の前社長の田中章夫氏は、70歳を超え、事業承継を検討したが、親族及び従業員に後継者が見つからず、M&Aによる社外への引継ぎを模索するため、M&A仲介会社に声をかけた。田中氏は、事業承継を円滑にするために、借入金を事前に完済し、不要な在庫の削減を行うなど、入念に準備を行った。

アイフォーコムの加川広志社長は、今後の成長のために、事業の幅を広げること、能力の高いICT技術者の確保することを狙いとして、M&Aによる事業の引継ぎを検討していた。そのような中、M&A仲介会社から、同社を紹介された。

加川氏は、同社がアイフォーコムにはない、ハードウェアの設計・製造ノウハウを有していること、大手メーカーの要望に応えることができるICT技術者がいることなどに魅力を感じ、M&Aを行うことを決断した。

引継ぎに当たって、田中氏が事前に負債や在庫の整理を実施していたこと、社長退任後も田中氏がシステム運用の指導役として1年間従事したことにより、円滑な事業承継を行うことができた。現在は、加川社長が同社の社長も務めている。

同社は、アイフォーコムグループの一員となった後、様々なシナジー効果を発揮している。例えば、これまで同社は、新たな仕事の機会があっても従業員が少ないため対応が難しいこともあったが、アイフォーコムグループの傘下になったことで、従業員の補充や業務支援を受けられるようになり、仕事の機会を逃すことがなくなった。また、アイフォーコムにとっても、同社が持つ技術を活用することで、ハードウェア(マイコンなど)の製造をアイフォーコム内で出来るようになり、これまで対応できなかった受注も獲得できるようになっている。

加川社長は、「田中氏が事業承継の準備をしっかりとしてくれていたお陰で、スムーズな事業承継を実行できた。今後、同社の持つ強みをより発揮できるように、グループが一体となるための取組を実施していきたい。」と語る。

事例2-1-7:みずほフィナンシャルグループ

「グループ一体となって事業承継を支援する金融機関」

みずほフィナンシャルグループ(FG)では、取引先企業の経営者の高齢化が進行する中で、事業承継を喫緊の課題と捉え、グループ各社が保有する知見やノウハウを活用し、グループが一体となって、中小企業が円滑に事業承継を進めていくための解決策を提供している。

みずほFGの事業承継支援の特徴は、「親族内承継」、「役員・従業員への承継」、「社外(第三者)への承継」それぞれの形態の課題に対し、ワンストップでコンサルティングとソリューション提供を行うことである。具体的には「親族内承継」に対しては、みずほ銀行とみずほ信託銀行の各コンサルティング部が営業部店と協働し、承継計画全体像の作成、株式評価の試算、不動産の活用・売却、遺言信託など幅広く専門的な支援を実施している。「役員・従業員への承継」では、グループ内のファンドも活用し、MBOの計画策定及びファイナンス支援などを行う。「社外(第三者)への承継」では、専門部署がM&Aにおける候補先選定、デューデリジェンス、相手先との交渉、契約まで一貫したアドバイザリー支援を行っている。

事業承継案件の発掘は全国の営業部店が担っており、短時間で自社株式評価をシミュレーションする株価アプリや、顧客からの要望に対応した提案資料の作成など、どこの営業部店でも質の高い一次提案を行える体制を整えている。また、定期的に事業承継コンサルティングに関する研修を実施し、各行員へ事業承継の知識を身につけさせている。

専門的な提案ができることで、顧客からは、「金融支援だけでなく、こちらが期待する承継の形になるよう、承継計画の作成から、事業承継税制の活用提案、個人資産の承継に関する遺言作成まで、寄り添って支援をしてもらえた。」といった声もあがっている。グループ一体で専門性を発揮することで、顧客の期待を上回る提案を行なえているといえよう。

また、グループ一体で後継者育成の支援も行っている。みずほ総合研究所が、みずほ銀行やみずほ信託銀行の顧客向けに、後継者育成プログラムを実施している。1年間15回、オーナー企業の後継者・後継者候補が合同で、研修、企業視察などを行うことで、経営者としての知識を身につけるとともに、同じ立場の後継者仲間とコミュニケーションを図ることができ、抱えている悩みの解決などの手助けにつながっている。

みずほFGリテール・事業法人業務部次長の中林直博氏は、「様々な形の事業承継に、専門性を発揮して支援する体制が構築できていることが当グループの強みである。今後も、事業承継を検討する中小企業の経営者の役に立てるようにグループ一体での支援体制を強化していきたい。」と語る。

事例2-1-8:事業承継センター株式会社

「中小企業の円滑な事業承継や引退する経営者を支援する企業」

東京都港区の事業承継センター株式会社(従業員4名、資本金1,000万円)は、役員4名全員が中小企業診断士の資格を有し、事業承継のコンサルティングを行う企業である。企業へのコンサルティングのほか、自治体からの受託業務として事業承継セミナー、後継者塾、事業承継に関する個別訪問相談なども行っている。

同社への相談者は、事業を続けるべきか判断に悩んでいることも多い。そのような場合、事業継続について相談者自身が判断できるように、まずは自社の収益や資産の状況などを「見える化」し、今後の事業見通しを立てる支援を行う。その上で、家族で話し合う機会を設けることを勧めている。家族にも自社の状況を理解してもらい、今後の事業の方向性について経営者の考えを聞いてもらうことが、意思決定の後押しになるという。決断後は、承継や廃業の形態に応じた支援を実施する。

同社の金子一徳社長は、「経営者、後継者双方の立場に立ったコンサルティングが重要である。」と言う。例えば親族内承継の場合、後継者は、事業の現場は分かっていても、借入金などの財務状況を正確に把握していないことが多い。また、経営者は、後継者にとって借入金は重荷ではないか不安に感じることがあるが、実は後継者は気にしていないということも多い。そのため、同社が第三者として間に入り、経営者と後継者の間で情報を整理することで、円滑な事業承継につなげている。

自社の状況を踏まえ、廃業を決断した相談者に対しては、廃業計画の作成を支援している。取引先などに迷惑をかけないための、資金繰り、資産の売却などについてアドバイスしている。

相談者が経営者を引退した後の人生設計の支援も行っている。例えば、引退後にやりがいや収入を失う経営者も多いため、活躍の場として一般社団法人やNPOの設立を推奨している。これまでとは異なる形で人の役に立つことで、新たな充実感を得られる人が多い。

金子社長は、「相談者は抱えている悩みがそれぞれ違う。悩みに耳を傾け、それに応じた専門性の高い支援を行うことが大切である。当社では、事業承継の専門家として『事業承継士』という資格を作り、500人以上を育成した。今まで以上に、事業承継をする方をサポートできる体制を整えていきたい。」と語る。