第5章 開廃業の状況

第2章では企業数の変化に加え、開廃業の与える企業数・従業者数への影響について分析を行った。本章では、厚生労働省「雇用保険事業年報」を用いて我が国の開業率及び廃業率について現状把握を行う1。

1 雇用保険事業年報をもとにした開廃業率は、事業所における雇用関係の成立、消滅をそれぞれ開廃業とみなしている。そのため、企業単位での開廃業を確認できない、雇用者が存在しない、例えば事業主1人での開業の実態は把握できないという特徴があるものの、毎年実施されており、「日本再興戦略2016」(2016年6月2日閣議決定)でも、開廃業率のKPIとして用いられているため、本分析では当該指標を用いる。上記の様な特徴があることから、第1-2-1図で確認した企業数の推移とは一致しない点に留意する必要がある。

第1節 開廃業の動向

まず開業率・廃業率の推移について、我が国の開業率は、1988年をピークに減少傾向に転じ、2000年代を通じて緩やかな上昇傾向で推移し、足下では5.6%となっている(第1-5-1図)。他方、廃業率について見ると、1996年以降増加傾向が続いていたが、2010年に減少傾向に転じ、足下では3.5%となっている。2000年から2010年にかけては開廃業率ともに4%台で推移していたが、2010年以降はその差は年々拡大していることが分かる。

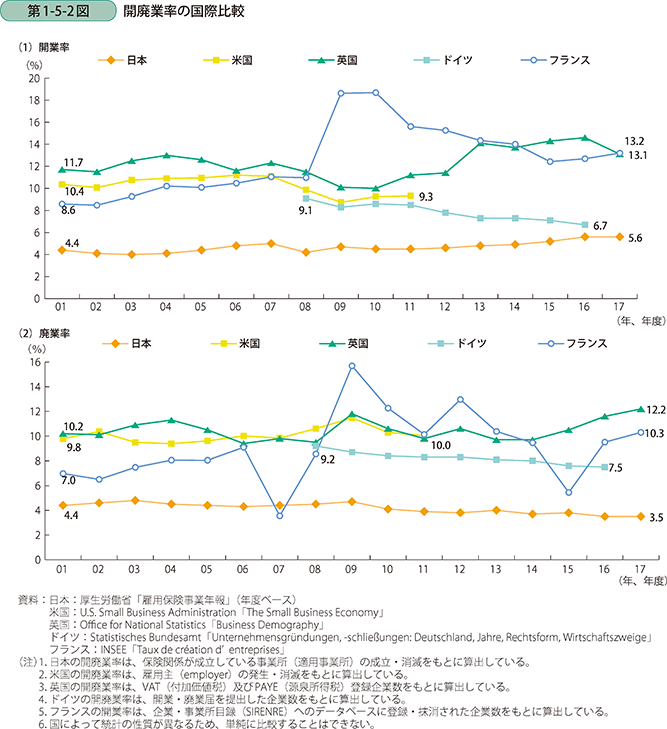

次に、諸外国の開廃業率の推移と我が国の開廃業率の推移を国際比較する(第1-5-2図)。まず開業率について見ると、最も高いフランスは13.2%、最も低いドイツでも6.7%と日本の5.6%を上回っている。廃業率について見ても、最も高いイギリスで12.2%、最も低いドイツで7.5%と日本の3.5%を上回っている。我が国と各国の統計の方法が異なっているため単純な比較はできないものの、国際的に見ると我が国の開廃業率は相当程度低水準であることが分かる。

次に、開廃業率を業種ごとに見たときの分布状況を確認する(第1-5-3図)。開業率について見ると、建設業が最も高く、また事業所の数も多いため全体の開業率を押し上げており、逆に製造業の開業率が最も低く、同様に事業所の数も多いため全体の開業率を押し下げている。また、廃業率について見ると開業率に比べると業種ごとの差異は小さくなっているが、宿泊業、飲食サービス業や小売業は廃業率も高く事業所も一定数存在するため全体の押し上げ要因となっており、医療、福祉業については廃業率も低く事業所数が多いため全体の押し下げ要因となっている。

開業率、廃業率の二つを軸に取り見てみると、宿泊業、飲食サービス業は開業率と廃業率の両方が高く、事業所の入れ替わりが頻繁に行われているといえる。

続いて、都道府県別の開廃業率について見ていく(第1-5-4図)。開業率について見ると、沖縄が最も高く9.3%であり、次いで埼玉、東京と首都圏の都道府県で高い数値が確認された。開業率が最も高い沖縄では、宿泊、飲食サービス業の事業所構成比が高いため、業種構成比が県別の開業率に影響を与えていることが考えられる。

廃業率が最も高い県は富山県で4.3%であり、茨城県、大阪府と続いている。

第一部の開廃業に関する指標の最後に、休廃業・解散件数の推移について確認する(第1-5-5図)。(株)東京商工リサーチの「2018年「休廃業・解散企業」動向調査」を見ると、経営者の高齢化や後継者不足を背景に休廃業・解散企業は年々増加傾向にあり、3万件台から4万件台に推移している。