第2節 中小企業の現状

前節では、2018年における実質GDP成長率が好調に推移していること、企業活動の活発化が続いていること、業況が緩やかに回復していることについて見てきた。本節では中小企業に焦点を当て、業況、収益、投資、資金繰り、倒産状況、取引関係といった中小企業を取り巻く状況について、大企業との比較も交えながら近年の動きを確認していく。

1 業況

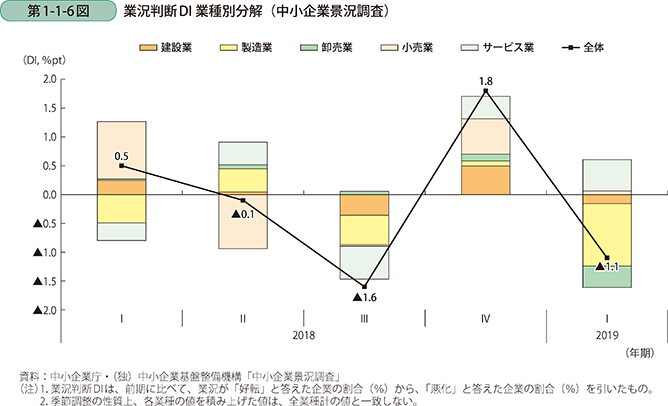

はじめに、中小企業の業況の動きについて確認すべく、調査対象の8割が小規模企業である、中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」(以下、「景況調査」という。)の業況判断DIの推移を確認する(第1-1-4図)。これを見ると、中小企業の業況はリーマン・ショックの直後に大きく落ち込み、その後東日本大震災や消費税率引上げの影響でところどころ落ち込みはあるものの、その後は総じて緩やかな回復基調にあることが分かる。2018年の動きについては相次ぐ災害の影響もあり、第3四半期に一度落ち込んでいるものの、その後は回復基調に戻っている。

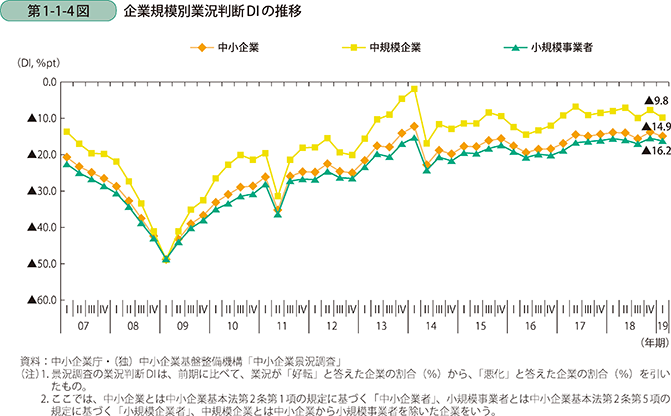

次に、上記の業況判断DIについて地域別・業種別に分解し、昨今の国内情勢と照らし合わせて見ていく。まず地域別に見てみると、2018年第3四半期に前期比で1.5ポイントマイナスとなっており、近畿、中国、四国、そして九州といった、平成30年6月の大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、そして台風21号による被害が大きい地域が押し下げ要因になっていることが分かる。第4四半期について見ると、北海道胆振東部地震があった北海道が押し下げ要因となっているものの、九州を除く全ての地域が押し上げ要因となり、全国的に見て業況が回復しつつあることが分かる(第1-1-5図)。

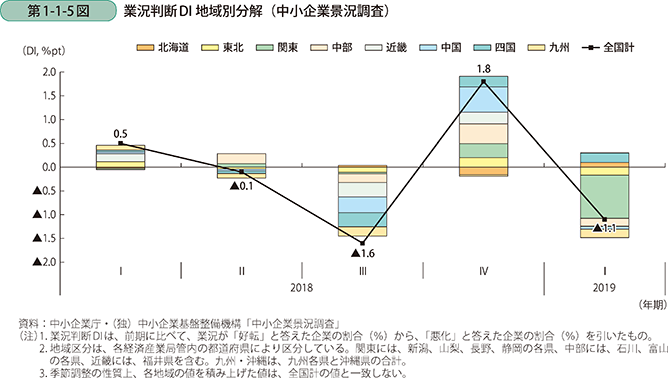

続いて業種別に確認すると、災害発生直後の2018年第3四半期でほとんどの業種がマイナス方向に転じているが、中でもサービス業で業況が悪化したと回答した企業の割合が増加したことが分かる。また、それまでプラスで推移していた建設業も押し下げ要因となり、「平成30年7月豪雨により被害が多大なため通常業務が全く出来ない情況であった。」、「災害工事があり、仕事は多いけど、資金が間に合わない。」という声も聞かれた(第1-1-6図)。