2 求職者の就業動向と離職・入職の理由

前項では、中小企業における人材不足の深刻化を確認したが、本項では、中小企業から離職する者、中小企業に入職する者の動向について確認する。

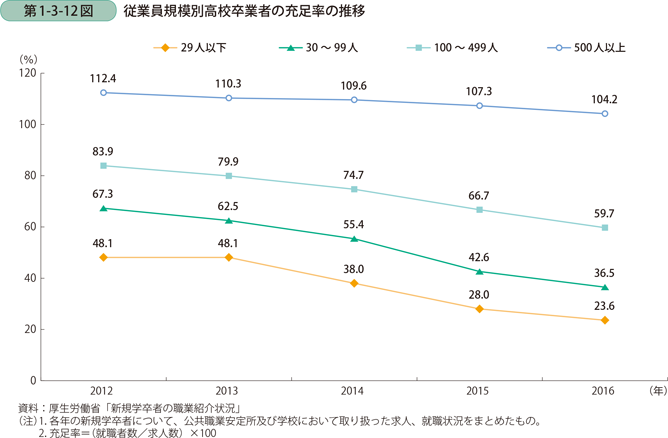

はじめに、新卒の高校卒業者の求人の充足率8を従業員規模別に確認すると、ここ5年間でどの従業員規模でも低下傾向にあるが、特に29人以下の企業で充足率が低下しており、従業員規模の小さな企業で高校卒業者を確保出来ていないことが分かる(第1-3-12図)。

|

第1部 平成28年度(2016年度)の中小企業の動向

|

2 求職者の就業動向と離職・入職の理由

前項では、中小企業における人材不足の深刻化を確認したが、本項では、中小企業から離職する者、中小企業に入職する者の動向について確認する。

はじめに、新卒の高校卒業者の求人の充足率8を従業員規模別に確認すると、ここ5年間でどの従業員規模でも低下傾向にあるが、特に29人以下の企業で充足率が低下しており、従業員規模の小さな企業で高校卒業者を確保出来ていないことが分かる(第1-3-12図)。

8 充足率とは、求人数に対する充足された求人の割合を示す指標である。

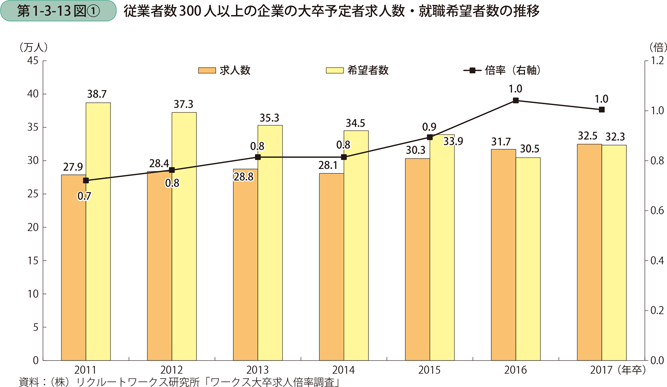

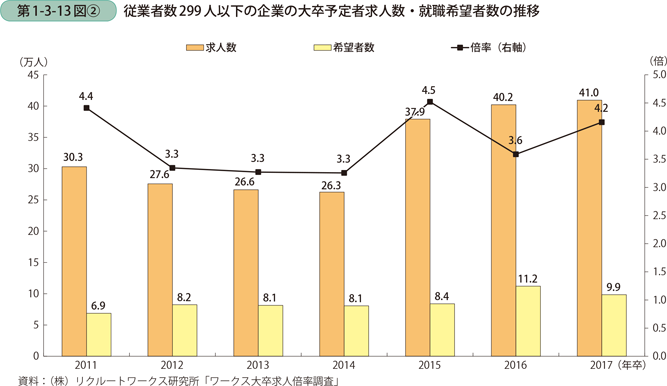

次に、新卒の大卒求人倍率を確認すると、従業者300人以上の企業ではおおむね1倍を下回る水準で推移しており、求職者数が求人数を上回っているか同程度である一方で、従業者299人以下の企業ではおおむね3倍から4倍の水準で推移しており、求職者数が求人数を大きく下回っていることが分かる(第1-3-13図〔1〕〔2〕)。

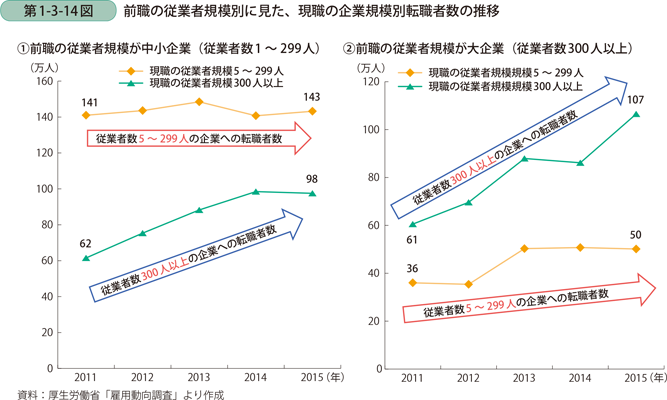

さらに、転職者の動向について見ていく。本節では、従業者規模が299人以下の企業を中小企業、従業者規模が300人以上の企業を大企業と定義すると、2011年から2015年にかけての従業者規模間の転職の動向としては、転職数全体が増加する中で、中小企業間での転職が横ばいで推移したのに対して、大企業間での転職が大幅に増加したこと、大企業から中小企業への転職に比べて中小企業から大企業への転職が大きく増加したことが分かった(第1-3-14図)。

また、2015年の転職の動向としては、大企業から中小企業への転職者数が50万人であるのに対して、中小企業から大企業の転職者数は98万人と、中小企業では、大企業からの転職者数よりも、大企業への転職数の方が多いことが分かる。

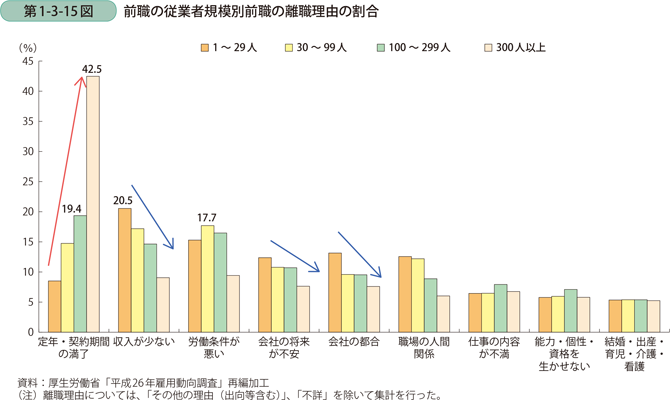

次に、転職者が転職先として大企業を選択する理由を確認する。まず、前職を離職した理由について、前職の従業者規模別に最も多いものを確認すると、従業者規模が1~29人の企業では、「収入が少ない」(20.5%)、30~99人の企業では「労働条件が悪い」(17.7%)、100~299人の企業及び300人以上の企業では「定年・契約期間の満了」(19.4%、42.5%)となっている(第1-3-15図)。

特に従業者規模間で割合に差があるものを確認すると、「収入が少ない」、「会社の将来が不安」、「会社の都合」、「職場の人間関係」については、従業者規模が大きくなるにつれて理由として挙がる割合が低下している一方で、「定年・契約期間の満了」の割合は従業者規模が大きくなるにつれて上昇している。中小企業からの離職の理由は、収入面によるものが最も多く、将来性を不安視しての退職や、会社の都合による退職も大企業に比して多いと考えられる。他方で、大企業からの離職理由は、定年・契約期間の満了が最も多く、定年まで勤め上げるケースや、有期雇用の期間が満了した場合が多いと考えられる。

また、「結婚・出産・育児・介護・看護」等の個人的理由や、「仕事の内容が不満」、「能力・個性・資格を生かせない」といった、仕事の内容に関する理由が挙がる割合は、いずれの従業者規模においても5%程度と、あまり大きくなく、従業者規模間でも大きな差は見られなかった。

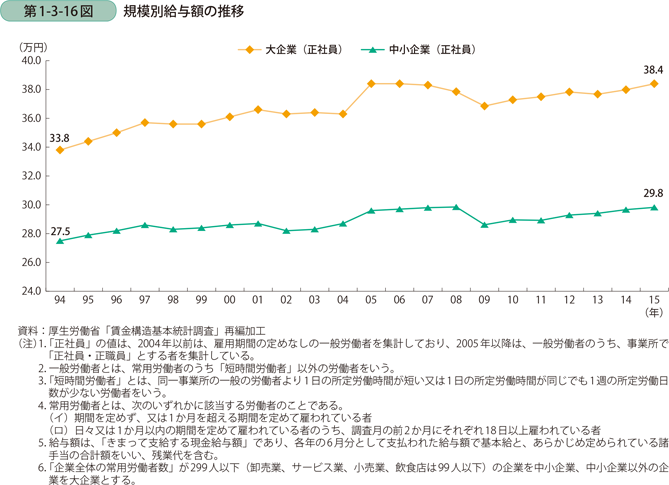

中小企業においては、離職理由として「収入が少ない」ことを挙げる割合が高いが、実際の賃金の水準について、従業者規模別の給与額の推移を見ると、大企業と中小企業の正社員の賃金は、ここ20年間、中小企業が27.5~29.8万円、大企業が33.8~38.4万円程度で推移しており、賃金格差が解消されないままであることが分かる(第1-3-16図)。

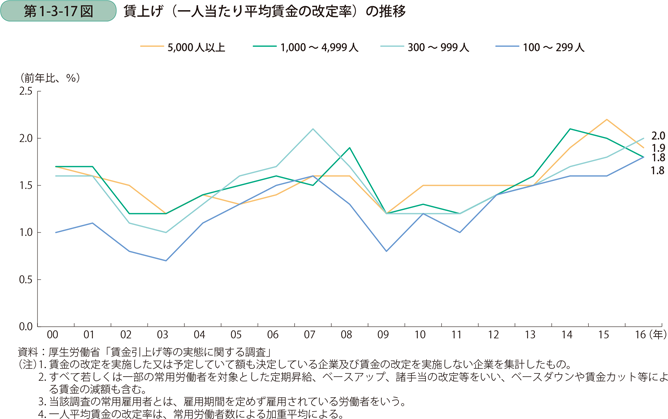

また、従業者規模別の賃上げ率を見ると、100~299人の従業者規模の企業の賃上げ率は、おおむね他の従業者規模よりも低い水準で推移している(第1-3-17図)。ただし、100~299人の従業者規模の企業の賃上げ率は着実な上昇傾向にあり、近年では他の従業者規模の企業との差が縮小しつつある。

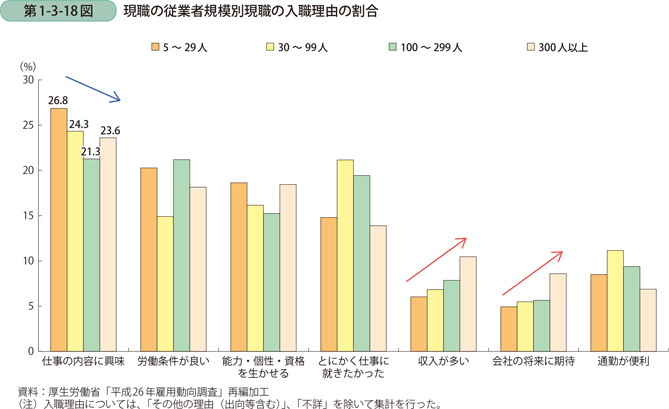

次に、現職に入職する理由について、現職の従業者規模別に最も多いものを確認すると、どの従業者規模でも「仕事の内容に興味」であり、どの従業者規模の企業に入職する場合であっても、仕事の内容が重要視されていることが分かる(第1-3-18図)。

また、従業者規模間で差のある項目について確認すると、「会社の将来に期待」、「収入が多い」といった項目については、割合の水準としては高くはないものの、従業者規模が大きくなるほど割合が増加しており、離職理由の裏返しとなっているといえる。

ここまで、従業者規模別の離職理由及び入職理由を個別に確認してきたが、以降は、異なる従業者規模間での転職の理由について確認していく。

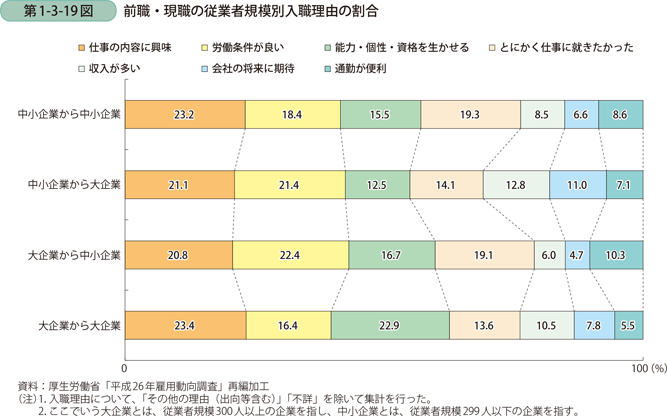

中小企業からの転職理由を見ると、転職先の従業者規模が同じ中小企業間での転職で最も多かった理由が「仕事の内容に興味」(23.2%)であるのに対して、中小企業から大企業では「労働条件が良い」(21.4%)となっている(第1-3-19図)。そのほか、中小企業から大企業への転職では、同じ中小企業間での転職に比べて、収入や会社の将来性を転職の理由として挙げる割合が高くなっている。

次に、大企業からの転職理由を見ると、転職先の従業者規模が大企業間の場合で最も多かった理由が、「仕事の内容に興味」(23.4%)であるのに対し、大企業から中小企業では「労働条件が良い」(22.4%)となっている。そのほか、大企業から中小企業への転職では、「とにかく仕事に就きたかった」(19.1%)を理由として挙げる割合が高くなっている。

ここまで、中小企業の求人数は増加する一方で、中小企業に入職する新卒者、転職者とも大企業に比べて伸びておらず、中小企業の雇用者数は減少しており、人手不足感が強まっていることが分かった。その背景を見ると、就労構造全体に共通するものとして、企業が求める職種と、求職者が求める職種にミスマッチがあること、求職者が求める労働条件に対して大企業と中小企業とで提供できる条件に差があることが考えられる。実際に、従業者規模の小さな企業からの離職理由として最も多いものは収入面の理由であり、実際の賃金水準、賃上げ率を見ても大企業と中小企業の間では格差がある。

他方で、入職する際の理由としては、大企業でも中小企業でも仕事内容が重視されており、大企業から中小企業への転職の理由としては、仕事内容に興味があった、労働時間や休日等の労働条件が良いというものであることから、仕事内容に魅力があり、柔軟な働き方ができる中小企業では、人手不足の中でも、人手を確保できる可能性がある。

また、現在の我が国の労働環境が構造的失業の状態にあり、将来的に労働人口が減少することが見込まれる中で、中小企業が人手不足に対応していくためには、現在労働市場に参加していない人材を積極的に活用することも重要といえるだろう。

| 前の項目に戻る | 次の項目に進む |