中小企業白書2015年版の概要

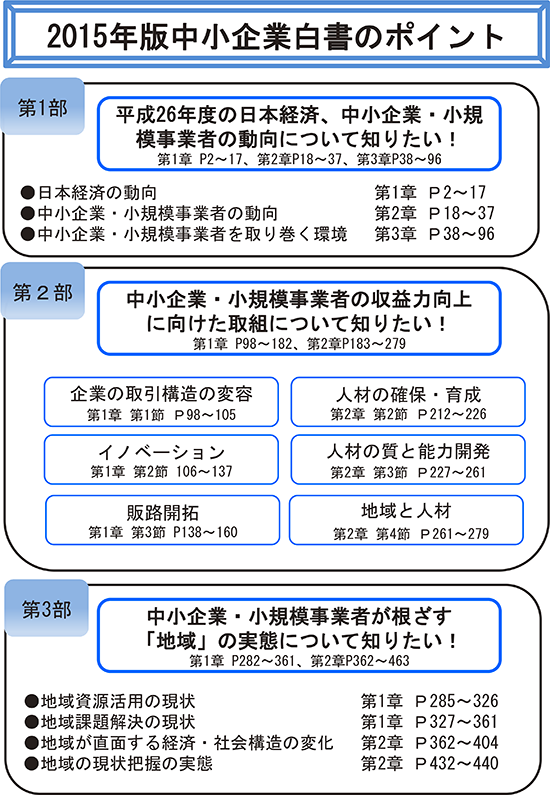

第1部では、最近の中小企業・小規模事業者の動向についての分析に加え、より中長期的な観点から、中小企業・小規模事業者の収益力、地域の競争力について分析を行う。

第1部の分析結果を踏まえた上で、第2部では「企業」、第3部では「地域」に注目した分析を行う。具体的には、第2部では、企業の収益力向上に関するテーマとして、イノベーション・販路開拓、人材の確保・育成について取り上げる。さらに第3部では、経済・社会構造の変化に直面する中での、地域活性化の取組について取り上げる。その際、地域資源の活用や、地域の課題解決という視点から分析を行い、その結果を豊富な具体的な事例と併せて紹介する。

第1部 平成26年度(2014年度)の中小企業・小規模事業者の動向

●我が国経済の動向/中小企業・小規模事業者を取り巻く動向

我が国経済は、アベノミクスの効果が現れ、景気が回復基調をたどる中で、2014年4月の消費税率引上げ前後で大きな変化が生じた。消費税率引上げ後、駆け込み需要の反動減の影響やその後の天候不順の影響もあり、経済は個人消費を中心に弱い動きとなった。他方で、円安方向への動きを背景とした輸出の持ち直し、企業収益の回復、雇用環境の改善も見られ、我が国の景気は、総じて見れば、足下では緩やかな回復基調が続いている。

こうした状況ではあるが、中小企業・小規模事業者は、相対的に厳しい経営環境に置かれている。消費税率引上げ後の駆け込み需要の反動減や、原材料・エネルギーコストの上昇の影響もあり、企業の業況や採算に関する指標には弱い動きも見られた。足下では、原油価格及び国内石油製品価格の下落やマクロ経済環境の持ち直しもあり、一時に比べれば改善は見られるものの、政府としては、引き続き中小企業・小規模事業者の動向を注視していく必要がある。

●中小企業・小規模事業者を取り巻く環境

また、中長期的な視点から、中小企業・小規模事業者を取り巻く環境について分析する。具体的には、まず、企業に着目し、その中長期的な収益力の変化に関する分析を行う。その中で、企業規模が同じ中小企業・小規模事業者の間で、高収益の企業と低収益の企業の収益力の差が開いていることを示した上で、両者の違いを検証し、高収益の企業は低収益の企業に比べて、技術開発や人材の確保・育成に対する意識が強いことを明らかにする。

次に、多くの中小企業・小規模事業者が事業を営む場である「地域」に関する分析を行う。具体的には、中長期的な地域経済の成長(付加価値生産額の伸び)を確認し、成長の度合いに応じて地域を類型化した上で、地域ごとの産業構造や人口動態等の分析を行う。その上で、「広域需要」と「域内需要」の二つの観点から、地域の実情にあった経済成長のために何が必要かについて示す。

第2部 中小企業・小規模事業者のさらなる飛躍

経済のグローバル化、人口減少等の、我が国における中長期的な経済・社会構造の変化の中で、我が国の中小企業・小規模事業者が置かれた環境も変化してきている。ここで、製造業における大企業と中小企業・小規模事業者の取引環境について考えてみると、従来は、大企業と中小企業・小規模事業者との間には相互依存関係が存在し、こうした環境の中で受託加工を中心として事業活動を行ってきた中小企業・小規模事業者は、大企業が市場から獲得してきた需要の恩恵を享受してきた。しかしながら、グローバル化の進展等を背景に、大企業と中小企業・小規模事業者との間の相互依存関係は希薄化し、中小企業・小規模事業者は自ら市場と向き合い、需要を獲得する必要性に迫られている。第2部では、第1部の企業の収益力に関する分析も踏まえた上で、企業が売上を伸ばし、利益を確保していくための取組である「イノベーション・販路開拓」、「人材の確保・定着」をテーマとして取り上げる。

●イノベーション

あらゆる企業にとって、イノベーションこそが成長の源泉である。しかしながら、「イノベーション」に関する取組は、比較的規模が大きく、広い商圏で事業を営む者が行うことという印象が強い。ここでは、中小企業・小規模事業者を、事業において志向する市場の広さごとに類型化(具体的には、広域での事業を志向する者を「広域需要志向型」、地域での事業を志向する者を「地域需要志向型」と類型化)した上で、類型ごとのイノベーションへの取組状況やその成果について、違いや共通点を明らかにしていく。さらに、企業がイノベーションに着手し、推進していくための課題についても検証する。

●販路開拓

中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題の中で、とりわけ、中小企業・小規模事業者の販路開拓に対する意識は強い。しかしながら、販路を開拓し、そこで目標とした売上を達成することは容易ではなく、とりわけ新規市場の開拓は、既存市場と比較してその難易度は高い。

ここでは、中小企業・小規模事業者の販路開拓の取組や売上目標の達成状況の把握に努めた上で、販路開拓に取り組む際の課題の分析を行い、それを通じて、自らが開拓しようとする販路、市場そのものに向き合い、把握することの重要性と、そうした取組を進める上での人材面の課題について考えていく。

●人材の確保・育成

中小企業・小規模事業者にとって、人材は何ものにも代えがたい貴重な経営資源である。しかしながら、我が国における雇用環境の改善が進む中で、中小企業・小規模事業者は、量的にも質的にも人材不足に直面している現状にある。とりわけ、企業の経営の中核を担う専門人材が、研究開発、営業、IT等、多岐に渡る分野で不足していることは、企業自身が市場と向き合い、需要を獲得していく上で、看過し難い課題といえる。

ここでは、中小企業・小規模事業者における人材に関する現状と課題について、確保(採用)、定着、育成と、段階ごとに検証していく。さらに、女性、シニア、外国人や、都市部、大企業の人材等、従来とは異なる、新たな人材の供給源についても考えていく。その際、人材の確保や育成に投じることができる人的・金銭的リソースが限られている中小企業・小規模事業者の現実を直視しつつ、地域ぐるみで人材の確保・育成に取り組むことで、そうした課題を乗り越えようとする取組の例なども紹介する。

第3部 地域を考える―自らの変化と特性に向き合う―

「地域」を中長期的な視点から考えてみると、人口減少や消費者ニーズの変化による小規模小売店の減少、グローバル化に伴う製造業事業所数の減少が生じている一方で、高齢化の進行により医療・福祉の事業所数は大きく増加している。すなわち、多くの中小企業・小規模事業者が事業を営む場である「地域」は、その構造が大きく変化してきているといえる。

また、こうした変化は、そこに住む人々の暮らしに大きな変化をもたらしており、人々が抱える課題も多様化・深刻化している。他方で、こうした状況においても、実態に応じた取組を行うことで、活性化が図られている地域も存在する。ここでは、地域資源の活用、地域の社会課題の解決という観点から、地域を活性化するための取組について、分析及び具体的事例の紹介を行うと共に、地域の実態を踏まえることの重要性と、今後の実態把握のあり方について明らかにしていく。

●地域活性化への具体的取組

今日、地域経済を支える産業は多様化してきており、特定の産業が地域を牽引していくことは難しくなってきている。こうした状況においては、地域に固有の資源(地域資源)の活用が重要となる。ここでは、地域資源の活用状況を把握した上で、その商品化や売り込みに関する課題を分析した上で、そうした課題を実際に乗り越えた具体的な例を紹介していく。

また、地域に住む人々が直面する課題も、見方を変えれば、その解決は、そこに住む人々が生き生きと暮らしていくこと(社会的価値の創造)や、新たな付加価値の創造やそれに伴う雇用創出(企業価値の創造)につながると考えられる。こうした取組が地域経済に与える好影響について示していくとともに、企業のみならずNPO法人もその取組の担い手たることを示していく。

●経済・社会構造の変化を踏まえた地域の対応

地域の活性化のためには、地域の実情をきめ細かく把握し、適切な対応策を講じていくことが必要である。しかしながら、地域の実情の把握は容易なことではなく、そもそも実態の把握事態を課題と考えている自治体も多く、その担い手となり得る職員も不足している。

しかしながら、発達するIT技術を使い、地域の実態を効率的に把握し、その結果を効果的に施策に反映している地域も出てきている。こうした例を紹介するとともに、政府が開発を進めてきた「地域経済分析システム」による地域の実態把握について、具体的な機能・画面に基づいて確認するとともに、その活用の可能性を検証する。