第3節 雇用の動向

感染症は企業の事業活動に大きな影響をもたらし、企業で雇用される労働者にも様々な影響が生じている。本節では、感染症流行による雇用環境への影響を概観するとともに、中小企業における雇用状況について見ていく。

1.我が国の雇用環境

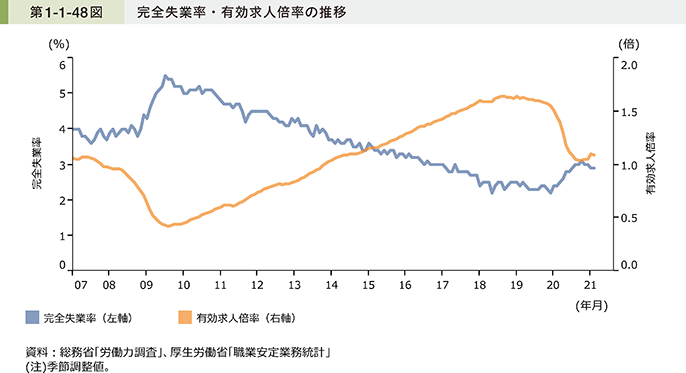

始めに、雇用情勢を示す代表的な指標として、完全失業率と有効求人倍率の推移について確認する(第1-1-48図)。完全失業率は、2009年中頃をピークに長期的に低下傾向で推移してきたが、2020年に入ると上昇傾向に転じた。足元では完全失業率が低下傾向に転じる動きが見られる。また、有効求人倍率も2020年に入り、大きく低下したが、足元では上昇傾向に転じる動きが見られる。

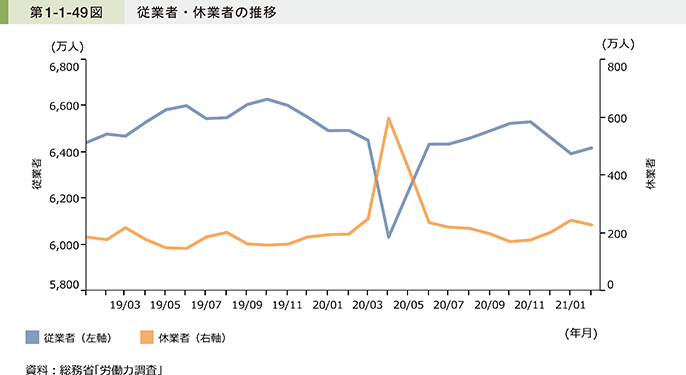

続いて、従業者と休業者の動きについて確認する(第1-1-49図)。感染症の拡大を受けて全国に緊急事態宣言が発出された2020年4月に、休業者数が大幅な増加となり、それに伴い従業者数は減少した。その後、休業者数の減少とともに、従業者数も感染症流行以前の水準に接近しており、休業者の多くは失業に至らず、一時的な休業を経て、従業者に戻っている状況が見て取れる。2020年11月以降は感染症の影響により、休業者数は緩やかな増加傾向となったが、足元では再び減少に転じる動きが見られる。

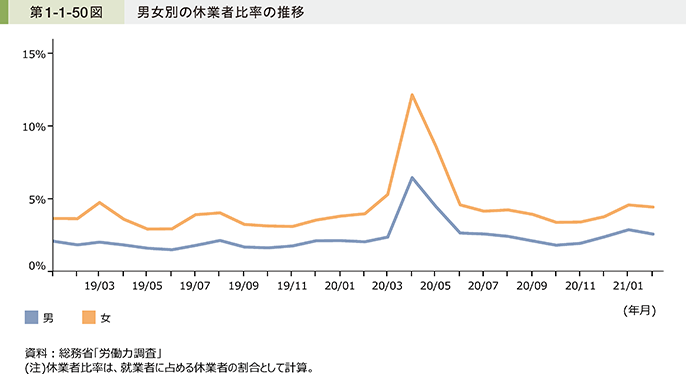

この休業者について、男女別に休業者比率の推移を見ると、2020年4月の休業者比率の上昇幅は男性と比べて女性の方が大きかったことが分かる。その後は、男女共に休業者比率は感染症流行以前の水準まで戻ったが、11月以降は緩やかな上昇傾向にある(第1-1-50図)。

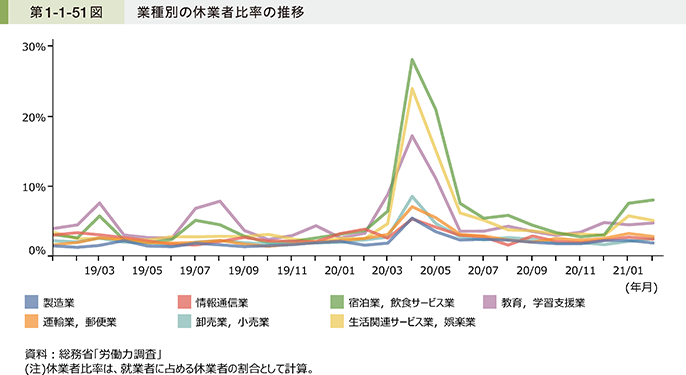

また、業種別に休業者比率を見たものが第1-1-51図である。これを見ると、「宿泊業, 飲食サービス業」、「生活関連サービス業, 娯楽業」、「教育, 学習支援業」において、2020年4月に休業者比率が大きく上昇したことが分かる。5月以降は、いずれの業種でも低下傾向となり、感染症流行以前の水準に戻っていたが、足元では「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」において休業者比率は再び上昇傾向で推移している。

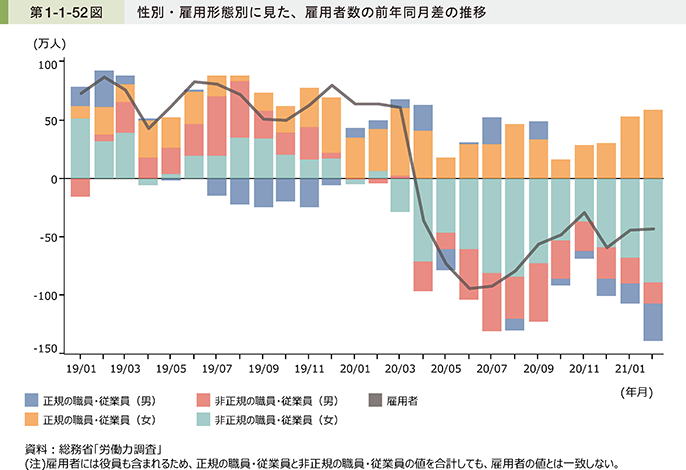

次に、雇用者数の動きを確認する。第1-1-52図は、男女別に正規の職員・従業員数と非正規の職員・従業員数について、前年同月差の推移を見たものである。これを見ると、2020年は正規の職員・従業員数がおおむね前年を上回って推移する一方で、非正規の職員・従業員数は前年を大幅に下回る状況が続いていることが分かる。

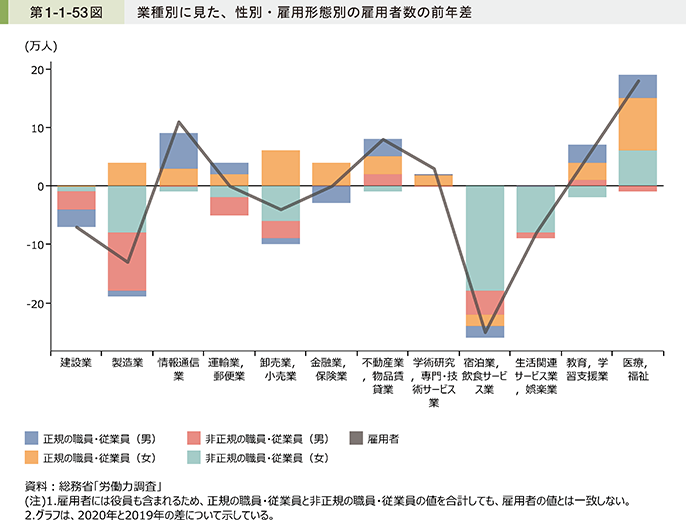

第1-1-53図は、2020年の雇用者数について業種別に前年差の状況を見たものである。これを見ると、「宿泊業,飲食サービス業」では正規の職員・従業員数、非正規の職員・従業員数が共に、前年より減少している。また、全体を通して非正規の職員・従業員数の減少が相対的に目立っている。

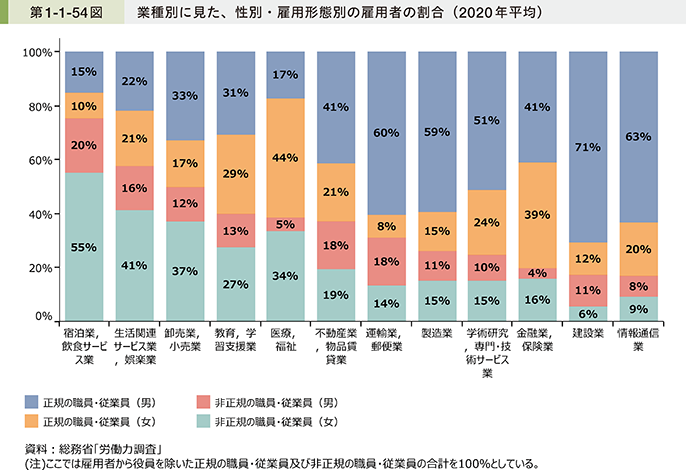

なお、第1-1-54図は業種別に雇用者の構成比を示したものである。これを見ると、「宿泊業,飲食サービス業」や「生活関連サービス業,娯楽業」は、非正規の職員・従業員の占める割合が相対的に高い業種であることが分かる。

2.中小企業の雇用状況

ここからは、中小企業の雇用をめぐる状況について見ていく。

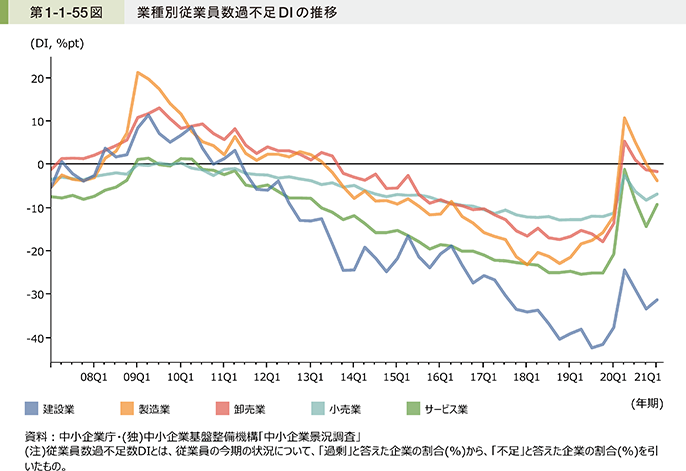

第1-1-55図は、景況調査を用いて、業種別に従業員の過不足状況を見たものである。2013年第4四半期に全ての業種で従業員数過不足DIがマイナスになり、その後は人手不足感が強まる傾向で推移してきた。2020年に入ると、この傾向が一転して、第2四半期には急速に不足感が弱まった結果、製造業と卸売業では従業員数過不足DIがプラスとなった。足元では、いずれの業種でも従業員数過不足DIはマイナスで推移している。

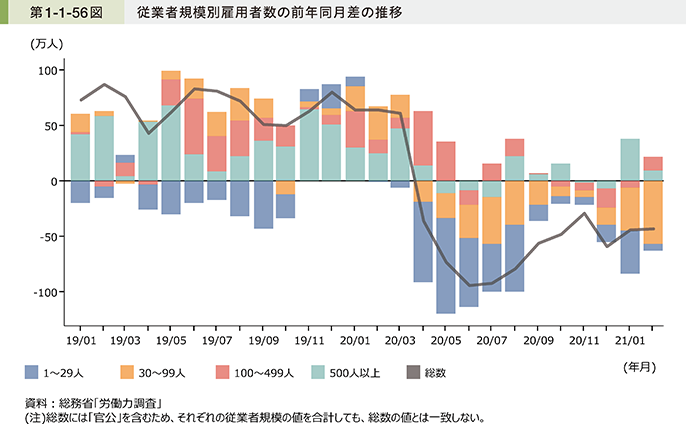

第1-1-56図は、従業者規模別に雇用者数の前年同月差の推移を見たものである。これを見ると、2020年4月以降に、従業者規模が「1~29人」、「30~99人」の企業において、雇用者数が前年より大きく減少している状況が見て取れる。

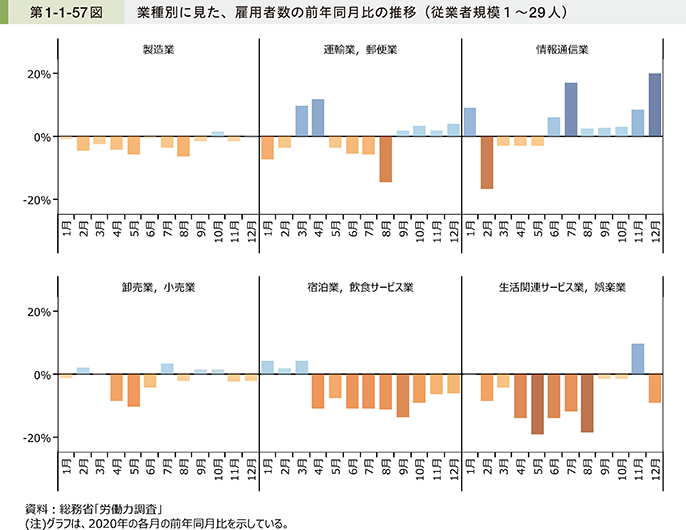

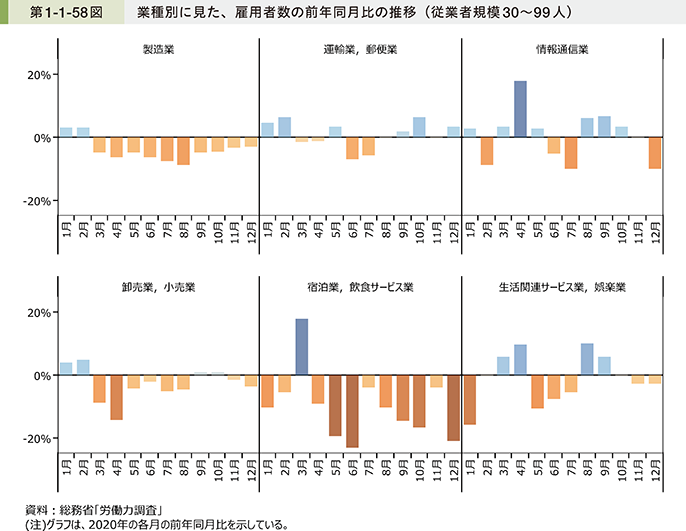

この従業者規模が「1~29人」、「30~99人」の企業について、業種別に2020年における雇用者数の前年同月比の推移を見たものが、第1-1-57図及び第1-1-58図である。

従業者規模が「1~29人」の区分では、「宿泊業, 飲食サービス業」、「生活関連サービス業, 娯楽業」において、前年同月比で大きく減少して推移していることが分かる。一方で、「情報通信業」では6月以降は前年を上回って推移している。

従業者規模が「30~99人」の区分では、「宿泊業, 飲食サービス業」において、前年同月比で大きく減少している状況が見て取れる。

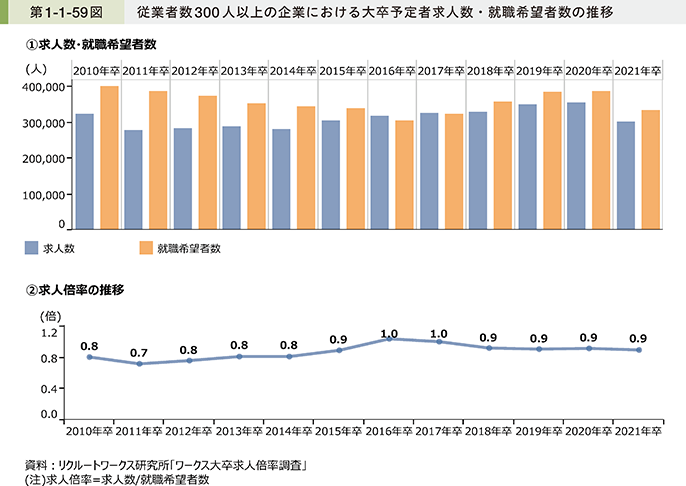

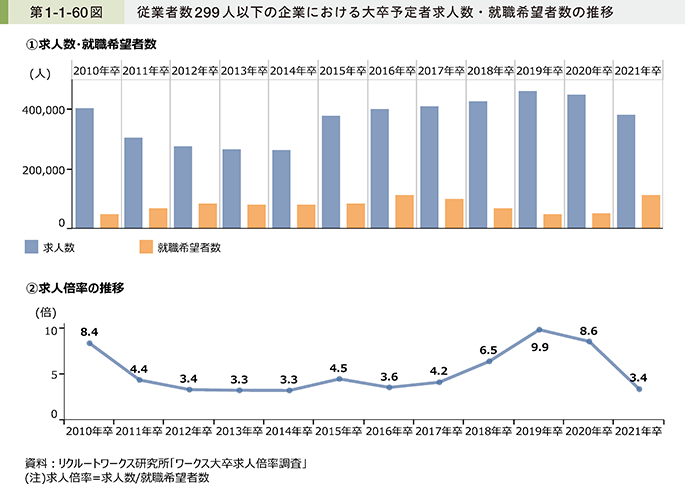

続いて、企業の人材確保の状況について見ていく。第1-1-59図及び第1-1-60図は、従業者規模別に見た大卒予定者の求人数及び就職希望者数の推移である。まず、従業者数300人以上の企業では、就職希望者数が減少したものの、求人数も減少したため、2021年卒においても求人倍率は1倍を下回る状態が続いた。従業者数299人以下の企業では、求人数が減少した一方で、就職希望者数が大幅に増加したことによって、求人倍率は2020年卒の8.6倍から2021年卒の3.4倍に大きく低下した。依然として、求人数が就職希望者数を上回る状態は続いているものの、人手不足の課題を抱える中小企業にとっては、大卒の人材を確保しやすい状況に移りつつあると考えられる。

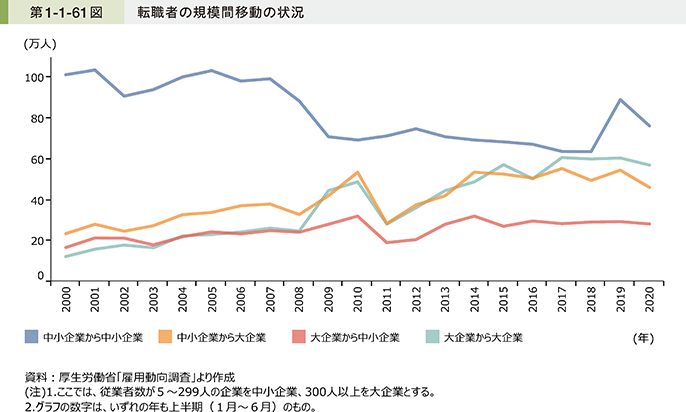

第1-1-61図は、各年上半期の転職者数の推移について、前職と現職をそれぞれ中小企業と大企業に分けて示したものである。これを見ると、2020年上半期はいずれも前年より転職者数が減少していることが分かる。

ここからは、取引条件改善状況調査5の結果を用いて、中小企業の雇用状況について見ていく。

5 アンケートの詳細については、本章の脚注2、3を参照されたい。

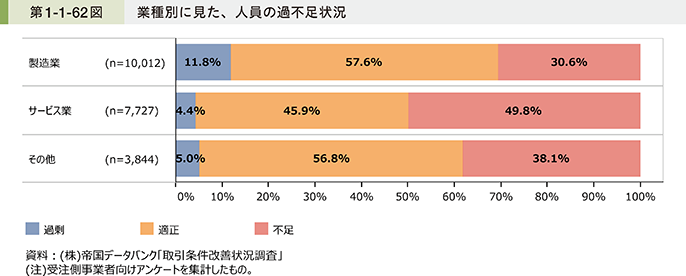

第1-1-62図は、業種別に人員の過不足状況を確認したものである。これを見ると、「サービス業」において人員が「不足」と回答した企業が約5割と、相対的に多くなっている。「製造業」では人員が「不足」している企業が3割程度存在する一方で、「過剰」となっている企業も1割程度存在している。

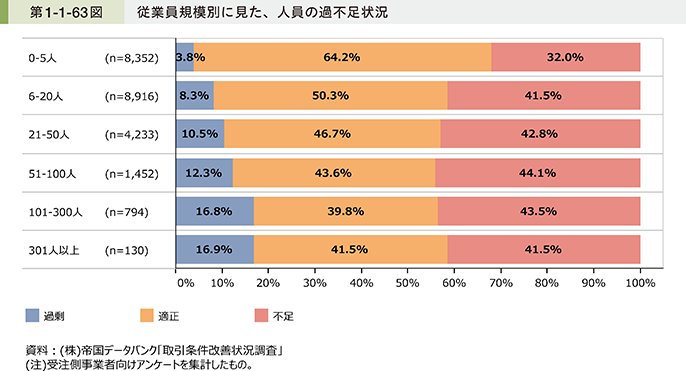

また、人員の過不足状況を従業員規模別に見たものが第1-1-63図である。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど、人員が「不足」している企業の割合及び「過剰」となっている企業の割合が共に高くなる傾向があり、人員を適正な水準に維持することが難しい状況が見て取れる。

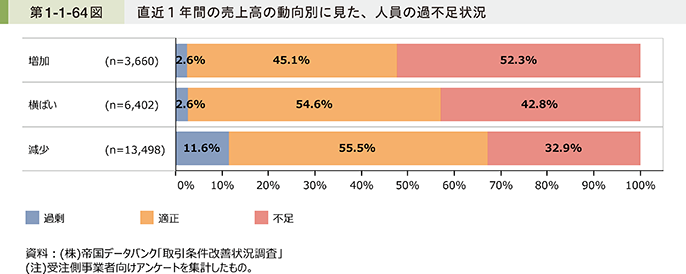

第1-1-64図は、直近1年間の売上高の動向別に、人員の過不足状況を見たものである。これを見ると、直近1年間の売上高が「増加」した企業で、人員が「不足」していると回答した企業の割合が高く、業績が拡大基調にある企業ほど人手不足の状況にあることが分かる。

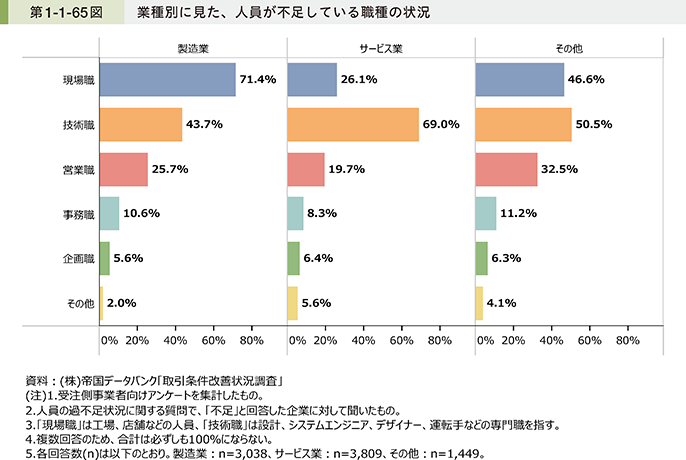

第1-1-65図は、業種別に人員が不足している職種の状況を見たものである。これを見ると、「製造業」では「現場職」と回答した企業の割合が7割程度となっており、工場や店舗などでの働き手が特に不足していることが分かる。また、「サービス業」では「技術職(設計、システムエンジニア、デザイナー、運転手などの専門職)」が不足しているとする企業が7割程度と最も高くなっている。

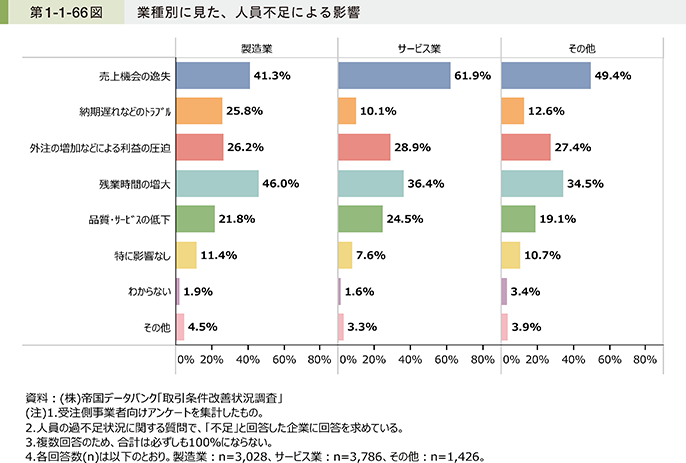

第1-1-66図は、業種別に人員不足による影響を確認したものである。これを見ると、「サービス業」、「その他」において、「売上機会の逸失」と回答した企業の割合が最も高くなっている。「製造業」においては、「残業時間の増大」と回答する企業の割合が最も高く、「納期遅れなどのトラブル」と回答した企業の割合も相対的に高い。

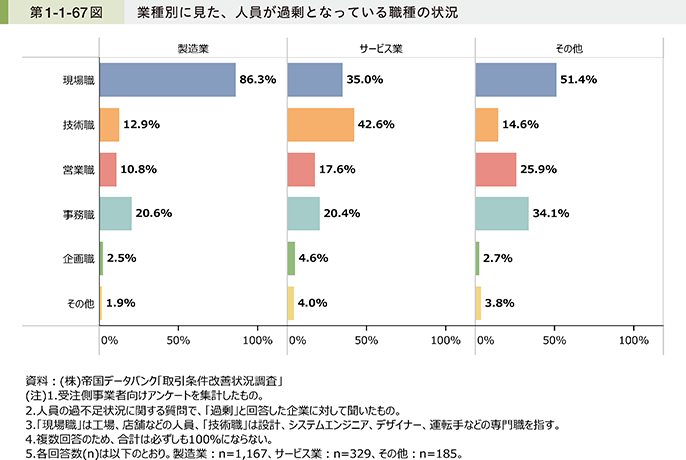

続いて、業種別に人員過剰となっている職種の状況について見たものが第1-1-67図である。これを見ると、「製造業」では「現場職」が過剰であると回答する企業の割合が8割以上となっている。また、「サービス業」では「技術職」が過剰と回答する企業の割合が相対的に高い。

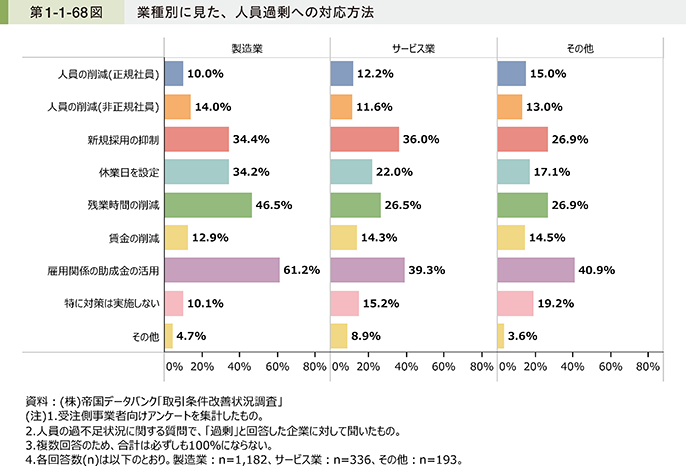

第1-1-68図は、業種別に人員過剰への対応方法について確認したものである。これを見ると、いずれの業種においても「雇用関係の助成金の活用」と回答する企業の割合が最も高くなっている。また、「新規採用の抑制」、「休業日を設定」、「残業時間の削減」と回答する企業の割合が相対的に高い一方で、「人員の削減」と回答した企業は1割程度にとどまっており、人員過剰の中でも雇用を維持しようとする企業が多いことが分かる。

コラム1-1-2:働き方改革への対応状況

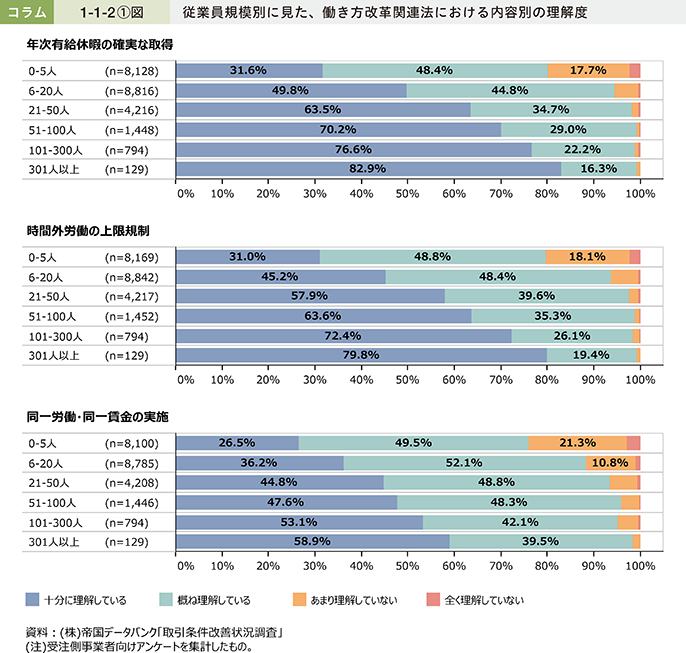

2018年7月に公布された働き方改革関連法について、中小企業においては、2019年4月から「年5日の年次有給休暇の確実な取得」、2020年4月から「時間外労働の上限規制」、2021年4月から「同一労働同一賃金」が適用されている。ここでは、中小企業の働き方改革に対する取組状況について確認していく。

コラム1-1-2〔1〕図は、従業員規模別に見た、働き方改革関連法における内容別の理解度を示したものである。これを見ると、働き方改革については総じて一定程度の理解が得られていることが分かる。従業員規模別に理解度を見ると、従業員規模が小さい企業ほど「十分に理解している」、「概ね理解している」と回答する企業の割合が低下していく傾向にある。

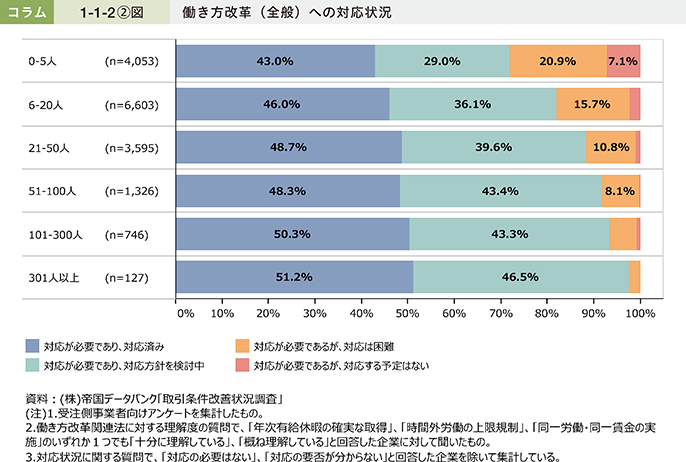

コラム1-1-2〔2〕図は、従業員規模別に、働き方改革全般への対応状況について確認したものである。これを見ると、いずれの規模においても「対応済み」と回答した企業の割合が4割以上となっている。他方、「対応は困難」と回答した企業の割合は、従業員規模が小さいほど高くなる傾向にある。

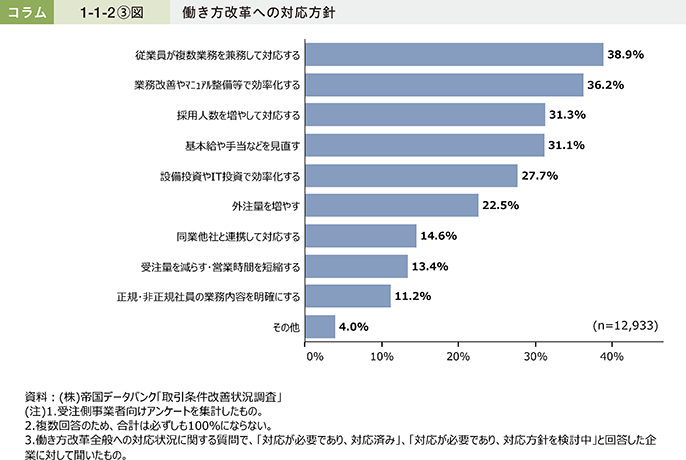

コラム1-1-2〔3〕図は、働き方改革への具体的な対応方針について見たものである。これを見ると、「従業員が複数業務を兼務して対応する」、「業務改善やマニュアル整備等で効率化する」といった対応方針が多い。また、「採用人数を増やして対応する」と回答した企業も3割程度存在しており、働き方改革を進める上でまず人員を確保することが重要と考えている企業も一定数存在していることが分かる。

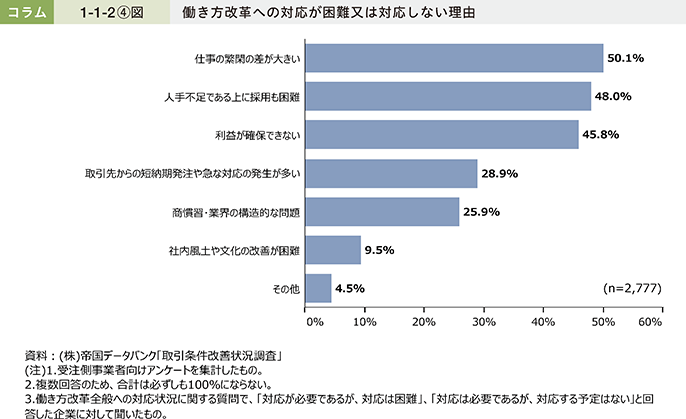

コラム1-1-2〔4〕図は、働き方改革への対応について「対応が必要であるが、対応は困難」、「対応が必要であるが、対応する予定はない」と回答した企業に対して、その理由を確認したものである。これを見ると、「仕事の繁閑の差が大きい」、「取引先からの短納期発注や急な対応の発生が多い」、「商慣習・業界の構造的な問題」といった取引に起因する要因を挙げる企業が多く存在している。また、人手不足を解消できないため、働き方改革が実行できないとする企業も多数存在していることが分かる。

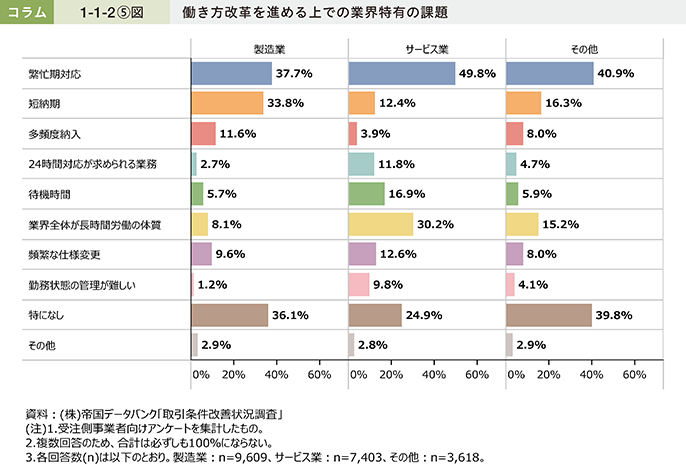

コラム1-1-2〔5〕図は、働き方改革を進める上での業界特有の課題について業種別に見たものである。これを見ると、いずれの業種でも「繁忙期対応」と回答した企業の割合が最も高い。また、業種別に見ると、「製造業」では「短納期」であること、「サービス業」では「業界全体が長時間労働の体質」であることが、「繁忙期対応」に次ぐ課題となっている。このような課題は各企業による取組のみで解決することは難しく、業界を挙げて働き方改革の取組を進めることも重要であると考えられる。

以上、本コラムでは働き方改革に関する理解度や対応状況、働き方改革を進める上での課題などについて確認した。

事例1-1-1では、伝統産業において、雇用形態によらず社員の成果を評価する人事制度などを整備し、部署の垣根を越えて連携している企業の事例を紹介する。

事例1-1-1:株式会社ふらここ

正社員・パート社員を問わず、皆で助け合う組織風土を醸成し、日本の人形文化を継承していく企業

働き方改革

所在地 東京都中央区

従業員数 29名

資本金 500万円

事業内容 その他の製造業

▶社員の約半数が会社を去ることに

東京都中央区の株式会社ふらここは、ひな人形や五月人形を始めとする日本人形の製造・販売を行う企業である。同社は2008年に設立後、赤ちゃん顔のかわいらしいデザインや、飾る場所を選ばないコンパクトなサイズ感が若い子育て世代にヒットし、2014年9月期には売上高2億円を超えた。しかし、例年11月から4月までの繁忙期に部署間での業務量の偏りが生じる中で、人事評価や労働時間に対する不満が生まれ、2014年当時の社員の約半数が退職。社員と向き合う重要性を痛感した原英洋社長は、正社員・パート社員を問わず残った全員と話し合い、不満を解消し、生き生きと働ける環境づくりに向けて、まずは新たな人事制度を整備することに決めた。

▶「皆が納得できる」人事制度の整備を起点に、社内の雰囲気が変化

2015年、原社長は社内から希望を吸い上げた結果、「皆が納得できる評価であること」を人事制度の中心に据えることとした。評価制度は職務別に、社内コミュニケーションやチームワーク、職場・仕事への愛など5項目の求められる行動について評価する「職務行動評価」と、等級別に、使命感行動やチャレンジ力など5項目の求められる能力について評価する「資格能力評価」の二つの基本構成にした。また、雇用形態によらず社会保険への加入や賞与の支給、退職金規定なども整備。外部の専門家の助言も参考にしつつ、社内全員が納得感を持った形で約1年3か月を掛けて人事制度を構築した。

人事制度策定の過程で、各部署の業務内容の棚卸しを実施したことで、各部署間の相互理解につながり、部署をまたいだコミュニケーションが活発となった。社内の雰囲気の変化を実感した原社長らは、「人事制度を機能させるには、更なるコミュニケーションの円滑化が欠かせない」と考えた。そこで、閑散期に、全社員で自分達が取り組んでいる業務内容を互いに情報共有し意見交換する社員総会を開催することにした。部署間のみならず、正社員・パート社員に求められる役割の違いを互いに理解し、尊重し合うことにもつながった。そのほかにも、業務マニュアルやパート社員向けの作業標準書、Dropboxなどを活用した情報共有の仕組みも作り、一部の社員に業務が集中しないよう、カバーし合える体制づくりを行った。「社内の距離感が次第に近くなり、互いに協力し合う習慣・雰囲気が醸成されていった。」と経営企画部の小川真奈課長代理は振り返る。現在同社では、出荷が集中する時期に物流部を手伝うことや、顧客からの問合せ対応に販売部以外の社員もヘルプ対応することが一般的となっている。社内で協力し業務を分散させたことや業務効率化の効果もあり、正社員一人当たりの月平均残業時間は3年連続で10時間以内に抑えることにも成功。連携の意識が高まったことで部署の垣根を越え、顧客の声を更に反映できるようになり、2020年9月期の売上高は5.9億円と過去最高を更新した。

▶子供たちのひな人形・五月人形を手にした笑顔が見たい

同社の変革が実現した最大の要因は、正社員・パート社員を問わず「ひな人形・五月人形を手にした子供たちが笑顔になる姿を見たい」との思いが一致していたからと原社長は語る。自社ECサイトやSNSに投稿された顧客の声を社内で共有することにより、同社の一員としての自覚・責任感の醸成につながっている。社員の幸せを実現することを経営理念に掲げる同社は、社員一人一人と思いを一つに、日本の伝統文化の継承を担っていく。

コラム1-1-3:外国人材の受入れについて

我が国の人口は長期的に減少傾向で推移することが見込まれる中、経済・社会基盤の持続可能性を確保していくため、外国人材を受け入れる体制の整備が進められてきた。他方、感染症の流行により国際的な移動制限が生じており、外国人材の受入れを取り巻く環境は大きく変化している。ここでは、中小企業における外国人材の受入状況と感染症による影響について見ていく。

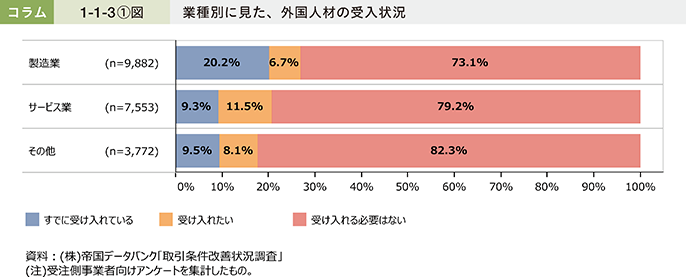

コラム1-1-3〔1〕図は、業種別に見た、中小企業における外国人材の受入状況である。これを見ると、「製造業」では2割程度、「サービス業」、「その他」では1割程度が「すでに受け入れている」と回答している。

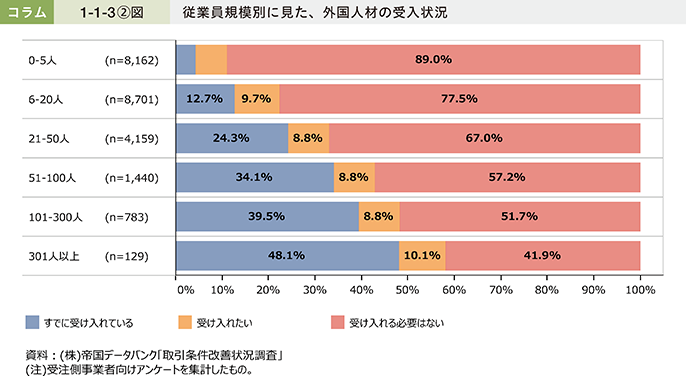

コラム1-1-3〔2〕図は、従業員規模別に、外国人材の受入状況について見たものである。これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど、外国人材を「すでに受け入れている」と回答する企業の割合が高まる傾向にある。

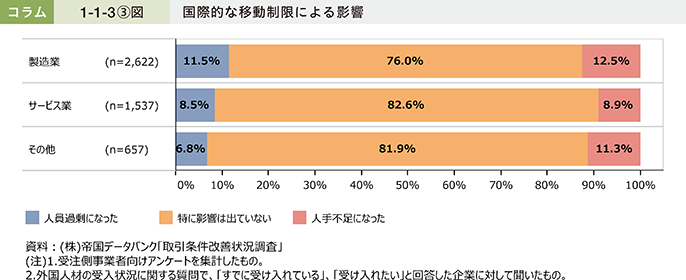

コラム1-1-3〔3〕図は、外国人材を「すでに受け入れている」、「受け入れたい」と回答した企業に対して、感染症の流行に伴う国際的な移動制限による影響を聞いたものである。これを見ると、いずれの業種においても「特に影響は出ていない」と回答する企業が8割程度と多くを占めているものの、「人員過剰になった」、「人手不足になった」と回答する企業もそれぞれ1割程度存在しており、一部の企業では雇用状況に影響が生じていることが分かる6。

6 感染症流行に伴う外国人の入国制限により、住宅の建設工事など一部で人手不足が生じている一方で、コンビニエンスストア業界など業界によっては外国人材への需要の減少が生じている状況も報じられている(2020年9月25日付 日本経済新聞 電子版参照)。

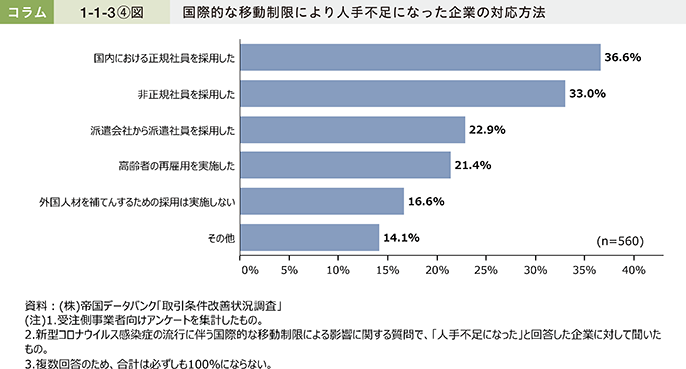

コラム1-1-3〔4〕図は、感染症の流行に伴う国際的な移動制限によって、「人手不足になった」と回答した企業に対して、その対応方法を確認したものである。これを見ると、「国内における正規社員を採用した」、「非正規社員を採用した」という対応を実施した企業が相対的に多いことが見て取れる。

コラム1-1-4:副業・兼業を通じた多様な人材の活用

近年、単一の企業のみに属さず、複数の企業に属して仕事に携わる副業や兼業といった柔軟な働き方への注目が高まっている。ここでは、副業・兼業の現状や企業における活用状況について見ていく。

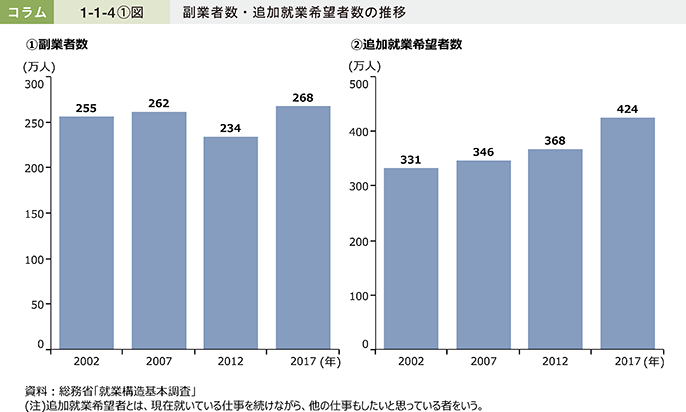

まず、就業者の視点から副業・兼業の状況について確認する。総務省「就業構造基本調査」によると、副業者数は横ばい傾向で推移している。他方、追加就業希望者数は年々増加しており、多様な働き方を望む個人が増えてきていることが分かる(コラム1-1-4〔1〕図)。

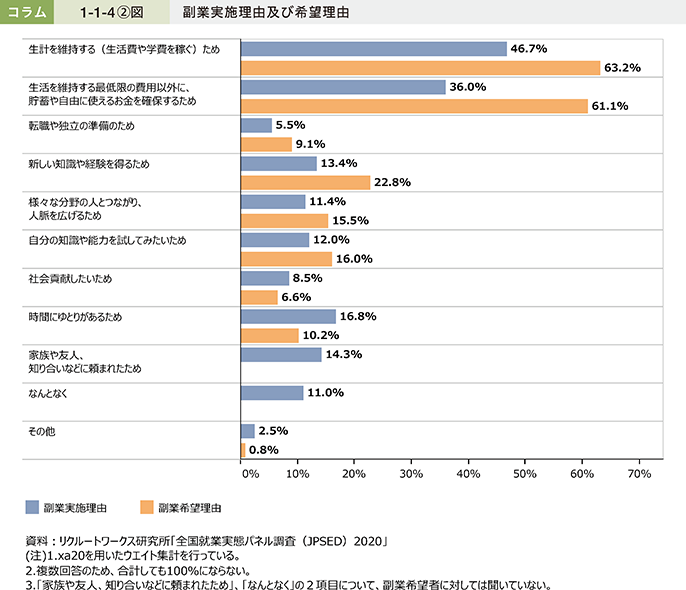

コラム1-1-4〔2〕図は、リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)2020」によって、副業の実施理由及び副業の希望理由を見たものである。これを見ると、副業の実施理由、希望理由共に、「生計を維持する(生活費や学費を稼ぐ)ため」や「生活を維持する最低限の費用以外に、貯蓄や自由に使えるお金を確保するため」といった経済的な事情に関する回答が相対的に多いことが分かる。他方で、副業の希望理由では、「新しい知識や経験を得るため」との回答が22.8%となっており、キャリアアップや新たなチャレンジを目的として、副業を希望する人も一定程度存在していることが見て取れる。

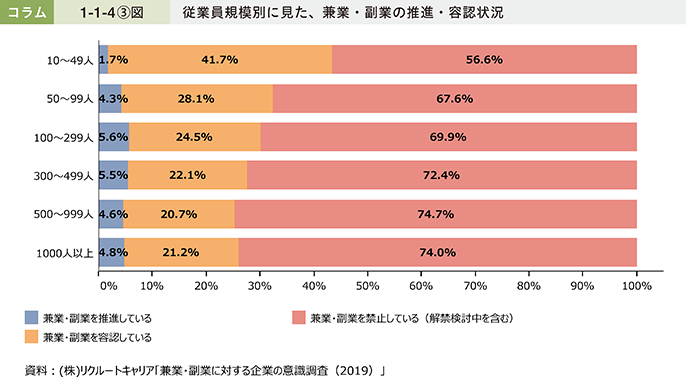

続いて、企業の視点から副業・兼業の状況について、(株)リクルートキャリア「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」を用いて確認する。コラム1-1-4〔3〕図は、兼業・副業の推進・容認状況について、従業員規模別に見たものである。これを見ると、従業員規模が「10~49人」の企業において、「兼業・副業を推進している」又は「兼業・副業を容認している」と回答する割合が最も高くなっている。

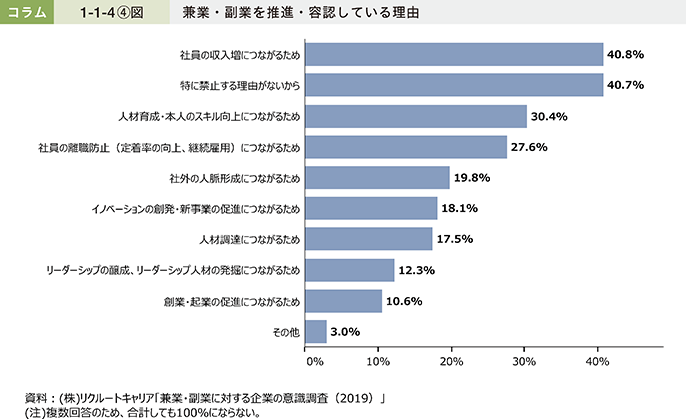

また、コラム1-1-4〔4〕図は、兼業・副業を導入している企業に導入理由を聞いたものである。これを見ると、「社員の収入増につながるため」との回答が最も多くなっており、就業者の視点で見た副業理由に対応していることが分かる。また、「人材育成・本人のスキル向上につながるため」、「社員の離職防止(定着率の向上、継続雇用)につながるため」と回答する企業も3割程度存在しており、人材育成・人材確保の観点から副業・兼業を導入している企業も一定数いることが見て取れる。

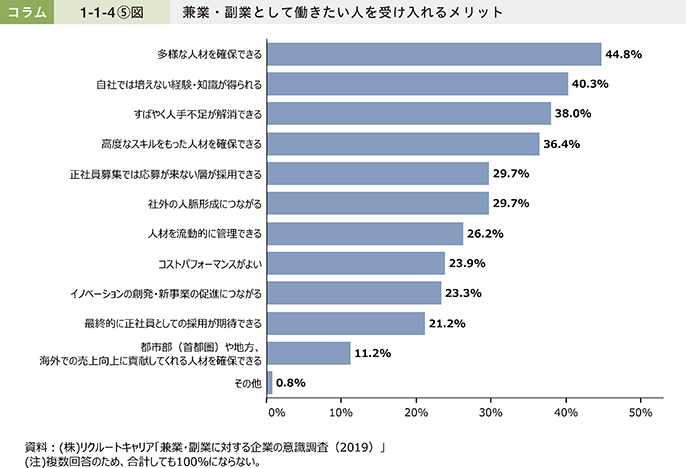

コラム1-1-4〔5〕図は、兼業・副業として働きたい人を既に受け入れている企業若しくは受入れを検討している企業に対して、兼業者・副業者を受け入れるメリットについて聞いたものである。これを見ると、「多様な人材を確保できる」と回答した企業の割合が最も高く、「自社では培えない経験・知識が得られる」との回答が続いている。受入企業において副業・兼業人材は、人手不足解消の手段にとどまらず、自社の人材とは異なる価値を提供する人材であると認識されていることが分かる。

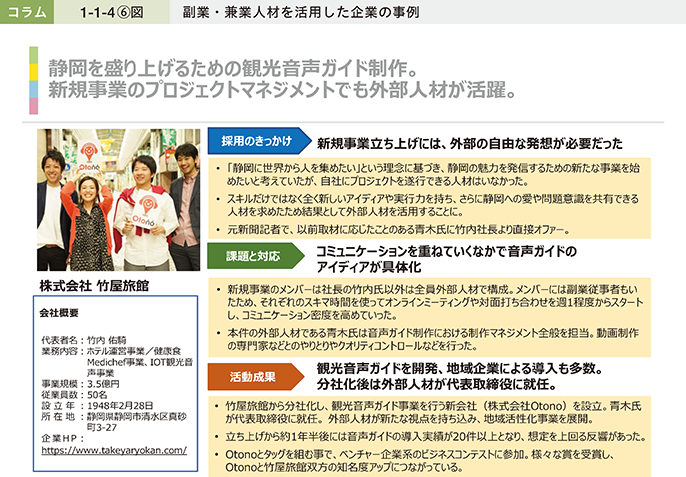

最後に、ここまで見てきた副業・兼業人材を活用して新規の事業開発に成功した企業の事例を紹介する(コラム1-1-4〔6〕図)。

副業・兼業は、個人にとっては新たな知識やスキルを得る機会になるとともに、企業にとっても経営課題に応じた適切な人材を活用できる機会となり得ることから、今後更なる活用が期待される。