第1部 令和元年度(2019年度)の小規模事業者の動向

第3章 中小企業・小規模事業者の新陳代謝

第3節 多様な起業の実態

1 起業の概観

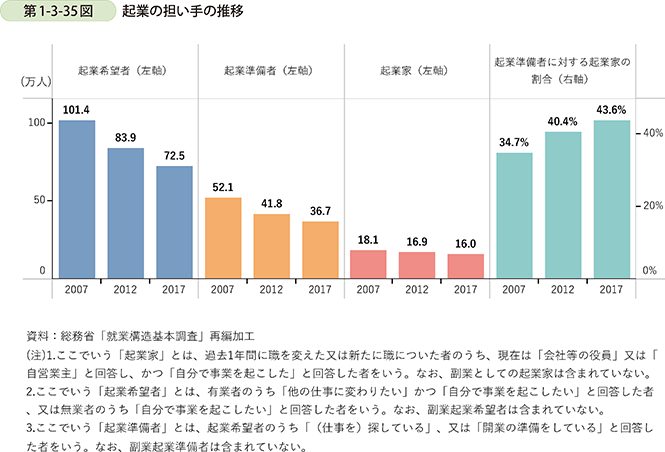

まずは、新たな起業の担い手の経年変化について、総務省「就業構造基本調査」を用いて確認する。第1-3-35図は、起業を希望する者(以下、「起業希望者」という。)や起業の準備をする者(以下、「起業準備者」という。)、起業家の推移を示したものである。これを見ると、「起業希望者」、「起業準備者」、「起業家」の数はいずれも減少傾向にある。他方、「起業家」の減少割合は、「起業希望者」と「起業準備者」の減少割合に比べて緩やかであることが分かる。

なお、「起業準備者に対する起業家の割合」は、2007年から2017年にかけて、上昇傾向で推移している。

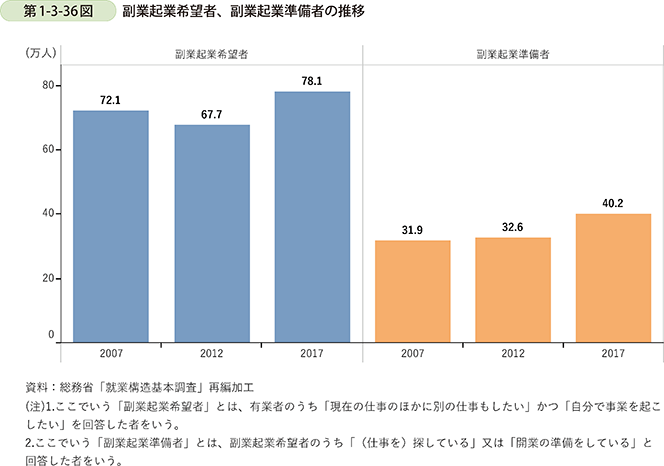

また、副業として起業を希望する者(以下、「副業起業希望者」という。)や副業として起業を準備する者(以下、「副業起業準備者」という。)は増加傾向であり、「起業希望者」や「起業準備者」の減少を補っていることが分かる(第1-3-36図)。

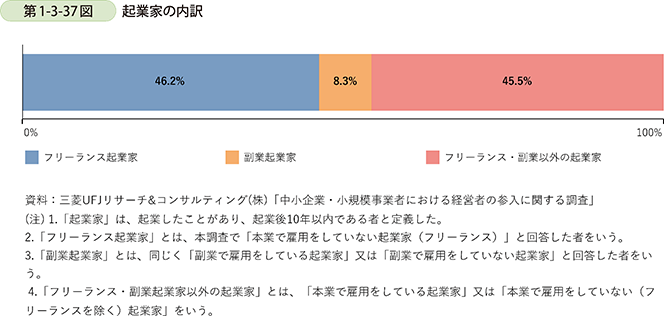

近年、特定の組織に属さず、自らの持つ技術や技能、スキルをよりどころに個人で活動する、いわゆる「フリーランス」という形態での起業も注目されている。三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「中小企業・小規模事業者における経営者の参入に関する調査事業」で実施されたアンケート8において、「起業家」の内訳を見ると「フリーランス起業家」が46.2%となっており、その存在感は大きいことが見て取れる(第1-3-37図)。

8 アンケートの詳細については、2019年版小規模企業白書第2部第2章注釈17を参照されたい。

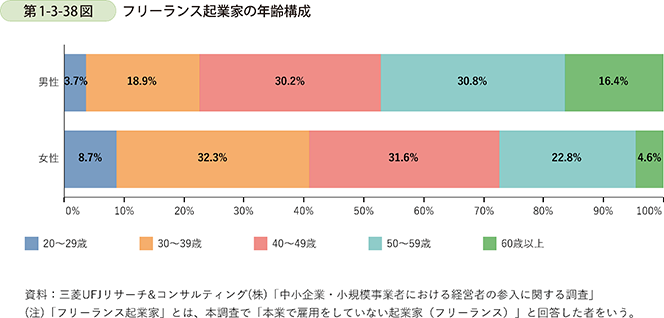

この「フリーランス起業家」の年齢構成を見たものが第1-3-38図である。これを見ると、50歳未満の割合は男性が約5割、女性が約7割となっている。第1-3-23図で見たように、企業の社長年齢の分布は50歳未満が約2割となっており、「フリーランス起業家」は比較的年齢層が若いことが分かる。

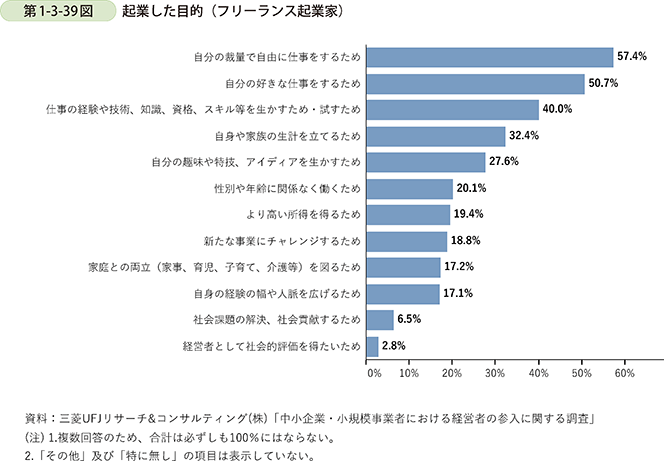

次に、フリーランス起業家の起業目的を確認する(第1-3-39図)。半数以上が「自分の裁量で自由に仕事をするため」や「自分の好きな仕事をするため」と回答しており、自己決定できることを求めて起業した者が多いことが分かる。

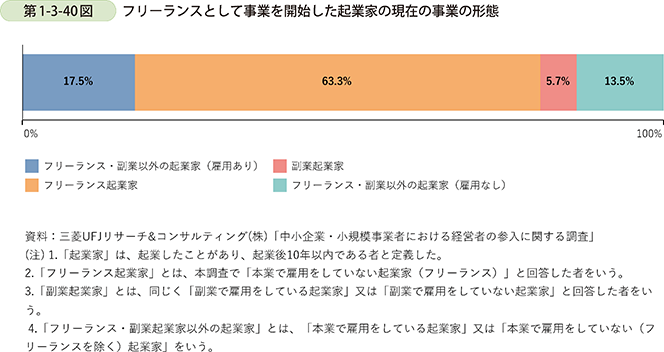

第1-3-40図は、フリーランスとして起業した後の事業の形態について見たものである。フリーランスの形態を継続する者が約6割と過半を占めている一方で、フリーランスから雇用するに至った起業家が約2割存在していることが分かる。

続いて、「Global Entrepreneurship Monitor(グローバル・アントレプレナーシップ・モニター)」(以下、「GEM調査」という。)を用いて、諸外国との起業活動の水準について比較する。

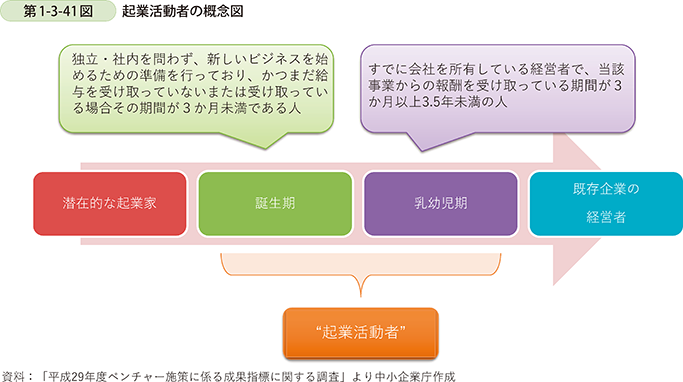

GEM調査では、第1-3-41図のように定義する「誕生期」及び「乳幼児期」の合計を各国の「起業活動者」としている。

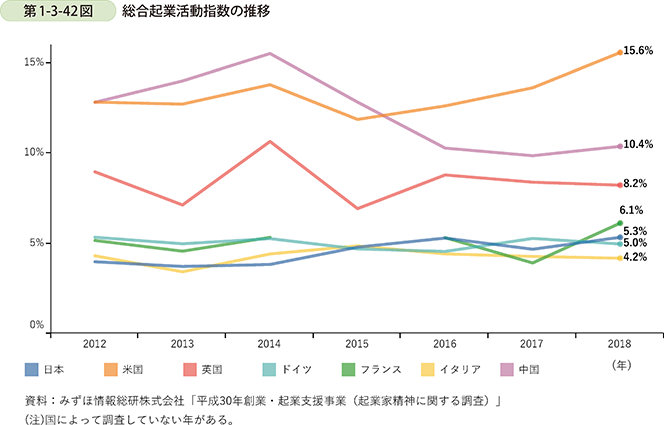

このように定義される「起業活動者」が成人人口に占める割合(総合起業活動指数)は、各国の起業活動の活発さを表す指標として用いられている。第1-3-42図は、総合起業活動指数の推移を国際比較したものである。これを見ると、我が国の起業活動は諸外国に比べて一貫して低い水準で推移していることが分かる。

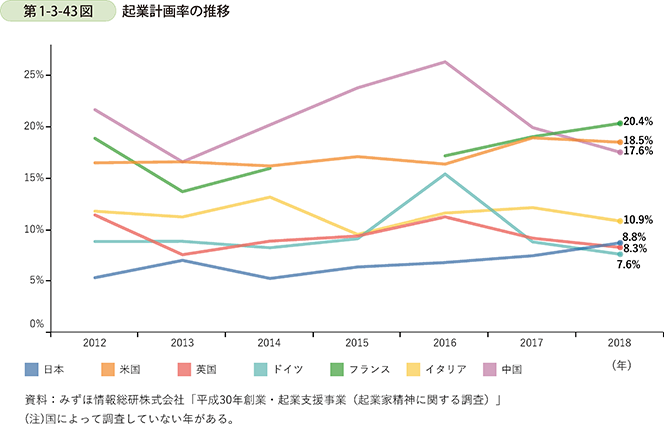

GEM調査では現在の起業活動に加えて、将来の起業計画についても調査を行っている。第1-3-43図は、「今後3年以内に、一人または複数で、自営業・個人事業を含む新しいビジネスを計画している」成人人口の割合(起業計画率)の推移を示している。これを見ると、足元で日本の起業計画率は上昇傾向にあるものの、国際的に見て引き続き低い水準となっている。

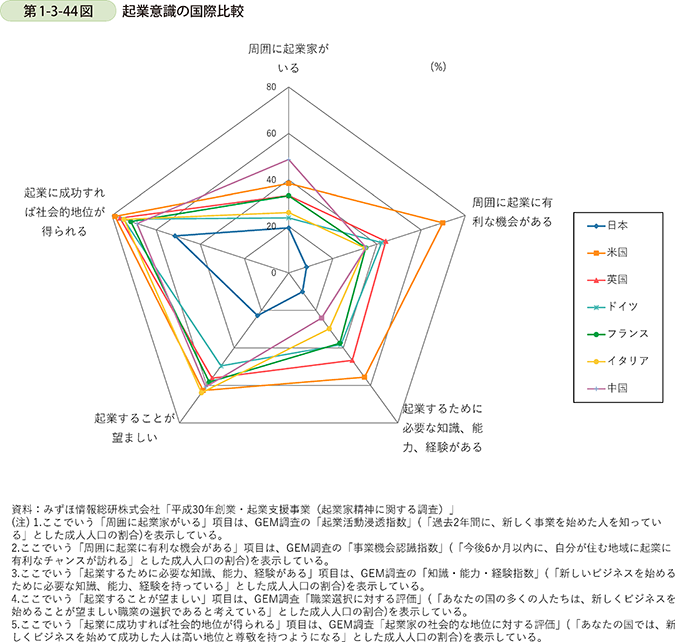

続いて、起業意識について国際比較を行う。第1-3-44図は「周囲に起業家がいる」、「周囲に起業に有利な機会がある」、「起業するために必要な知識、能力、経験がある」に加え、「起業は望ましいことである」、「起業に成功すれば社会的地位が得られる」とした成人人口の割合について国別に見たものである。いずれの項目についても、我が国で各項目に「はい」と回答した成人人口の割合は諸外国に比べて低いことが分かる。

以上より、我が国の起業活動は諸外国と比べて低い水準で推移しており、起業希望者などの潜在的な起業家も減少している状況が確認された。また、その背景として、諸外国に比べて、起業に必要な外部環境や条件が整っていないと認識されていることや、起業に対する前向きなイメージが低いことが関係していると推察される。企業の新規開業は、競争やイノベーションを促進して雇用創出や経済成長につながることから、起業家や潜在的な起業家を増加させる取組が重要である。

コラム1-3-6

大企業人材等の新たな活躍の形

副業起業希望者や副業起業準備者の増加は、多様な働き方の登場による新たな起業の形を生み出している。本コラムでは、大企業に勤めながら自ら起業した会社も経営する人材の事例や、大企業において知識・スキル・経験を蓄積した人材等が起業や兼業・副業といった新たな活躍の場を得るための支援策を紹介する。

○大企業人材が自ら起業した会社を経営している事例

株式会社ハピキラFACTORY(以下「ハピキラ」)の創業者である正能茉優(しょうのう・まゆ)氏は、大学時代に創業したハピキラの経営を続けながら、大手電機メーカーの商品企画部門に勤務している。大企業での勤務を本業としていることから、副業であるハピキラでは長期的視野で自分が本当に取り組みたいことに挑戦できるという。また、本業が会社員であることが、副業において得意先からの信用につながる、片方の仕事で得た人のつながりがもう一方で活きるなど、副業による企業経営というスタイルが持つメリットは大きいという。

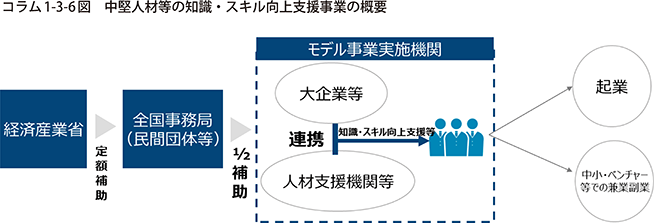

○大企業人材等が起業や兼業・副業といった新たな活躍の場を得るための支援策

中小企業庁では、令和元年度補正予算において、都市圏に所在する大企業において知識・スキル・経験を蓄積した意欲ある人材を、起業・兼業・副業といった手法により人手不足に苦しむ地方の経営者や、中小企業・ベンチャー企業を支える人材として流動化させ、地方経済における新たな人材獲得手段として定着させることを目的としたモデル事業を実施する。

大企業等の中堅人材の中には、地方創生や社会貢献への意欲が高い潜在的起業家層が存在する。そうした人材が外部で活躍するためには、その知識・スキル・経験を、起業家として、あるいは中小・ベンチャー企業で求められる水準に向上・アジャストする必要がある。本事業では、人材支援機関と意欲の高い中堅人材を抱える企業が連携して、知識・スキルの向上・アップデートを支援する取組に対して補助を行う。また、中堅人材を抱える他の企業に対しても同様の取組を後押しするため、モデル事業を通じて創出された優良事例を分析し、広く社会に普及させることを目指している。

コラム1-3-7

新たなロールモデルとなる女性企業家の活躍

起業や事業承継によって経営者として活躍する女性の企業家の中には、新しい視点、発想、価値観等に基づいて、新しい製品・サービスの開発や事業革新によるイノベーション・生産性向上を実現し、また、新たな働き方やライフスタイルを実践する人々が存在している。

このような新たなロールモデルとなる女性企業家の創出、育成を図り、更なる活躍を推進する方策を検討するため、「未来を切り拓く女性企業家懇談会」を10月に発足した。

令和2年3月までに、東京、広島、高松で全3回開催し、起業のきっかけ、起業時や事業を拡大・成長させていく中での課題、女性起業家に対する効果的な情報発信の在り方などについて意見交換を行った。

以下では、懇談会で聞かれた主な意見を紹介する。

<懇談会での主な意見>

✓ 起業のきっかけ・特徴

- 子育てしながら仕事をしていく上で、プライベートをサポートしてくれるサービスがあればと思ったことがきっかけ。

- 出産後、ストレスで体調を崩した経験を踏まえ、子育て中に気分転換できる時間を提供したいと思った。

- 得意な焼き菓子を友達等に試食してもらっていたところ、好評だったことが始まり。

- ワーク・ライフ・バランスをとって、規模が小さくても生活の不便等ちょっとしたことに気づいて、事業に結びつけている人が多い。

✓ 事業を拡大・成長させていく中での課題

- 契約など専門家に相談したいと思うが、適切な人か否か見極め方が難しい。

- 支援・助言にとどまらず、中に入って一緒に手伝ってくれる人がほしい。

- 投資する側、例えば金融機関の職員、ビジコン審査委員、メンター等も男性が圧倒的に多い。女性が増えると、女性目線での支援・取組が進むのではないか。

✓ 女性起業家に対する効果的な情報提供の在り方

- 情報が溢れている中で、いい情報・正しい情報を見極めるのが難しい。

- ショッピングセンター等、身近な場所で相談ができるといい。

- 子育てとの両立の工夫などを発信してきたことで、自分もやってみたいという人が出てきた。ロールモデルをどんどん見せていくことが重要。

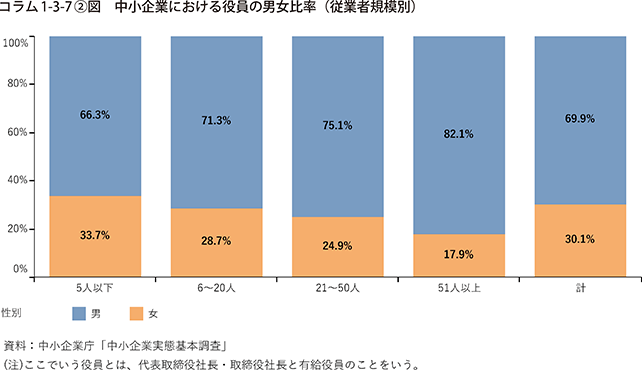

なお、コラム1-3-7〔2〕図は、中小企業における役員の男女比率を見たものである。これを見ると、中小企業の役員のうち約3割が女性となっていることが分かる。また、従業者規模の小さい企業ほど、女性役員の割合が高くなっていることが見て取れる。

女性起業家を含む多様な人材の活躍の場としても、中小企業・小規模事業者の重要性は高いと言えよう。

2 ベンチャー企業の動向

起業活動が低水準にとどまる中、ベンチャー企業に注目が集まっている。政府の「成長戦略実行計画」(令和元年6月21日閣議決定)においても、イノベーションの担い手として期待されており、我が国経済の成長にとって重要な存在である。ここからは、次世代の経済成長の中核となり得るベンチャー企業の動向について見ていく。

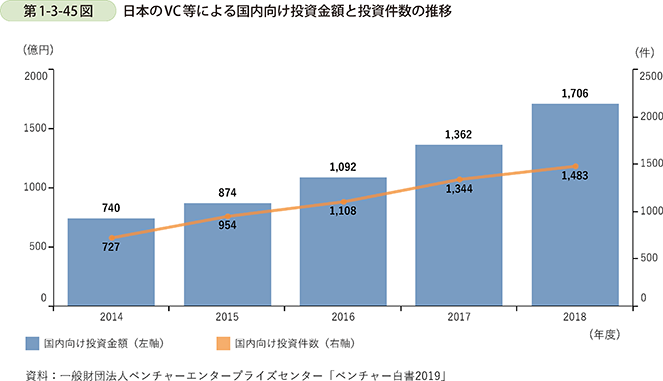

まず、国内のベンチャーキャピタル等(以下、「VC等」という。)による国内のベンチャー企業へ投資について見ると、2014年度以降は投資金額及び投資件数共に増加傾向で推移しており、2017年度から2018年度にかけて投資金額は25.3%の増加、投資件数も10.3%の増加となっている(第1-3-45図)。

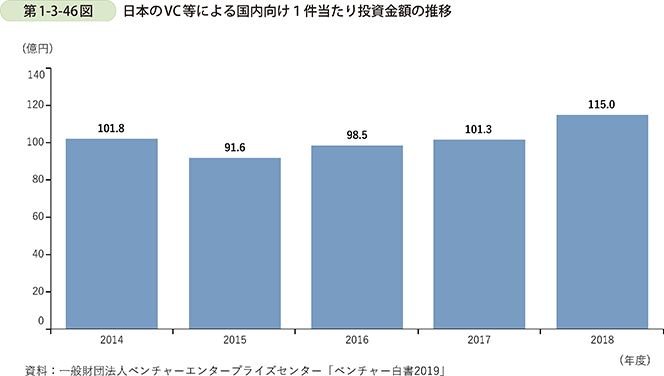

また、1件当たりの投資金額について見ると、2015年度以降は増加傾向で推移しており、2017年度から2018年度にかけて13.5%の増加となっている(第1-3-46図)。こうした国内ベンチャー企業への投資の増加から、その注目度の高さがうかがえる。

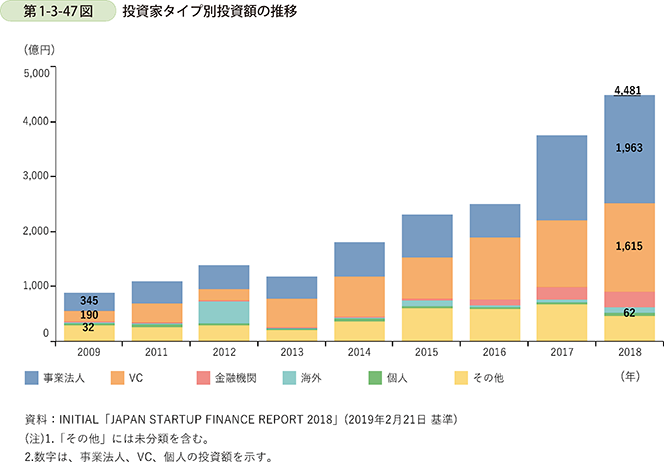

ここまで日本のVC等によるベンチャー企業への投資の増加について見てきたが、ベンチャー企業への資金供給はVCの他にも多様な主体が担っている。第1-3-47図は、投資家のタイプ別のスタートアップへの投資額の推移を示している。2018年について見ると、事業法人による投資が最も多く、全体の43.8%を占める。また、VCによる投資も全体の36.0%を占めており、資金供給元としての存在感は大きい。さらに、全体に占める割合は小さいものの、個人からスタートアップへの投資も増加傾向にあることが分かる。

2017年版中小企業白書においては、創業期における課題として「資金調達」の割合が最も高くなっていることが確認されており9、ベンチャー企業への投資の拡大によりこうした課題の解決につながることが期待できる。

9 2017年版中小企業白書 第2部第1章第3節 第2-1-51図を参照されたい。

コラム1-3-8

オープンイノベーション促進税制

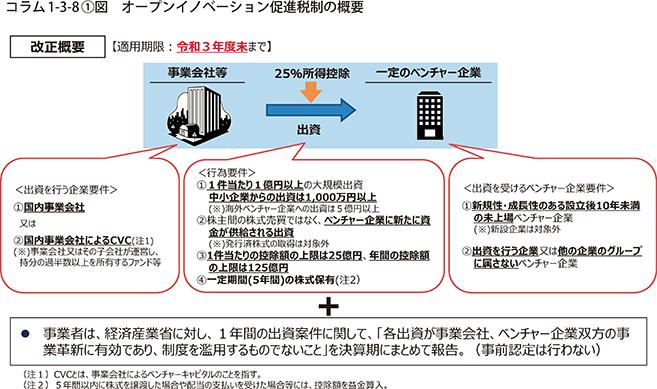

日本企業の生産性の向上に向け、製品・サービスの付加価値を高めるためには、既存企業とベンチャー企業とが連携して行うオープンイノベーションの促進が急務である。本コラムでは、「オープンイノベーション促進税制」について見ていく。

オープンイノベーション促進税制は、企業の保有する現預金などを活用して、イノベーションの担い手となるスタートアップへの新たな資金の供給を促進し成長につなげていくことを目的として、令和2年度税制改正において新たに措置することとされた。

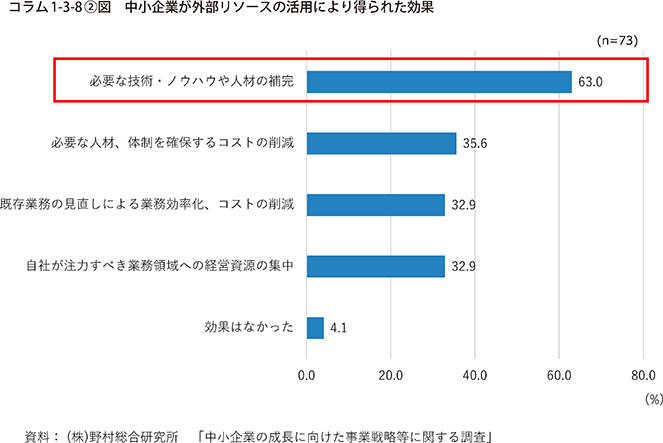

具体的には、創業10年未満・未上場のベンチャー企業に対して、オープンイノベーションの促進を図るために、1件あたり1億円以上の出資をした場合、出資を行った国内事業会社は出資額の25%を所得控除することができる制度である。なお、中小企業においても、技術やノウハウ面等において自社の経営資源の不足を外部リソースにより補う取組は重要である一方で、中小企業の場合は投資余力に限りがあることから、1,000万円以上の出資について本税制が適用されることとなる。

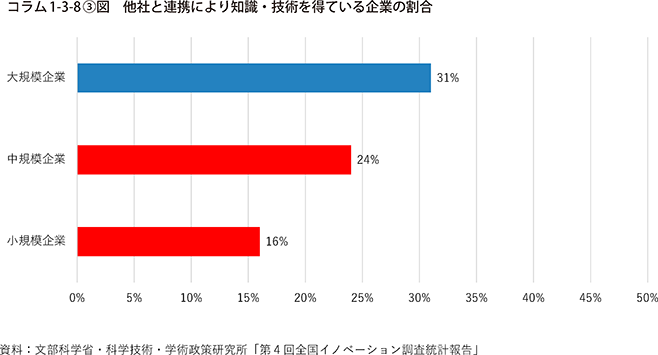

中小企業によるオープンイノベーションの取組は大企業と比較し遅れており、経営資源が乏しい中小企業こそ、こうした取組を通じ、競争力を高めていくことが極めて重要であると言える。

コラム1-3-9

エンジェル税制

起業活動の促進に当たっては、起業家が直面する課題を払拭し、起業環境を整えることが非常に重要である。本コラムでは、起業家にとって最大の課題の一つである「資金調達」を支援する制度として、「エンジェル税制」について見ていく。

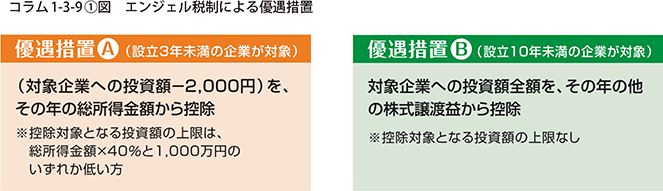

エンジェル税制とは、創業間もない企業を応援するために、創業間もない企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度である。対象企業の株式を取得した個人投資家は、投資を行った時点・当該株式を売却した時点で、それぞれ優遇措置を受けることができる。具体的には、投資時点では以下のA又はBのいずれかの措置を受けることが可能である。

また、株式の売却により損失が生じる場合には、その年の他の株式譲渡益と損益通算でき、その年に通算できなかった損失は、翌年以降3年にわたって繰り越して損益通算することができる。

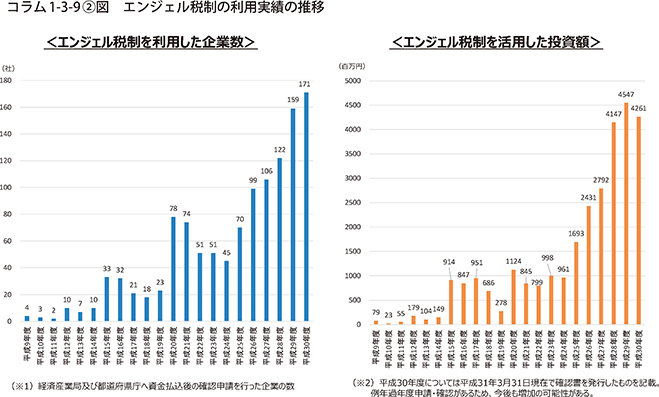

創業間もない企業はエンジェル税制を呼び水として出資を募ることができ、身近な町工場からIPOを志すスタートアップまで、多様な企業がこの制度を利用している。平成30年度におけるエンジェル税制の適用を受けた企業は171社、投資総額は42億円(実績はいずれも暫定値。)となり、足元で増加傾向となっている(コラム1-3-9〔2〕図)。

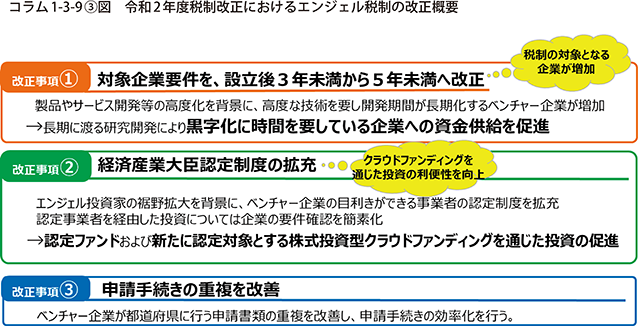

一方、日本のエンジェル投資の規模感は欧米と比較するといまだ小さい状況であり、さらなる個人投資家の裾野拡大とリスクマネー供給の強化を図る必要がある。このため、令和2年度税制改正において、対象となるベンチャー企業の要件緩和(設立後3年未満から5年未満へ)や、クラウドファンディング事業者を経由した投資について手続要件を緩和して、エンジェル税制の利用に係る利便性の向上を図る措置を講じることとした。以下に改正内容を示す。

エンジェル税制を活用し資金調達に成功した例も多く存在する。例えば、埼玉県の町工場KOTOBUKI Medical株式会社は、世界の医療技術向上のため、コンニャク粉を応用し手術練習用模擬臓器を開発。その際、新会社の資金調達をクラウドファンディングにて募った。結果、2019年6月に約600名の投資家から89百万円の資金調達を実現。宣伝効果も大きく、プロジェクト実行後は開発人材の採用にも好影響を与えた。